アイロボット社のロボット掃除機「ルンバ」、ソフトバンクロボティクス社の感情認識ヒューマノイドロボット「Pepper」、OpenAI社のAIアシスタント「ChatGPT」など、AIを活用した製品やサービスは日常生活においてすでに身近な存在となっています。

本コラムではそんなAIについて、その定義やこれまでの歴史、ビジネスで活用するためのポイントを解説していきます。

AIの定義

AIは「Artificial Intelligence」の略称であり、一般的に「人工知能」と訳されます。しかしながら、その定義は今なお明確になっていません。 そもそもAIという言葉は、1956年にダートマス会議という国際会議において、主催者であるダートマス大学の計算機学者ジョン・マッカーシーが、会議の提案書で使ったことで初めて世に登場しました。

なお、この提案書でAIは「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と説明されています。他にも一般社団法人人工知能学会では、「大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指したもの」と定義されており、総務省の「情報通信白書」では「人間の頭脳活動を極限までシミュレートするシステム」(京都大学・長尾真)、「人工的につくられた人間のような知能、ないしはそれをつくる技術。人間のように知的であるとは『気づくことのできる』コンピュータ、つまり、データの中から特徴量を生成し現象をモデル化することのできるコンピュータという意味」(東京大学・松尾豊)など、研究者や研究機関によって定義が異なるのが現状です。

このように、AIという言葉は非常に抽象的な概念として世に登場したため、今なお明確な定義が存在しないのです。この点について総務省の「情報通信白書」のなかで、AIについて明確に定義されていないのは「そもそも『知性』や『知能』自体の定義がない」ため、人工的な知能であるAIを定義することが難しいことが理由であると指摘しています。

(参考):一般社団法人人工知能学会設立趣意書

(参考):総務省「情報通信白書 平成28年版」

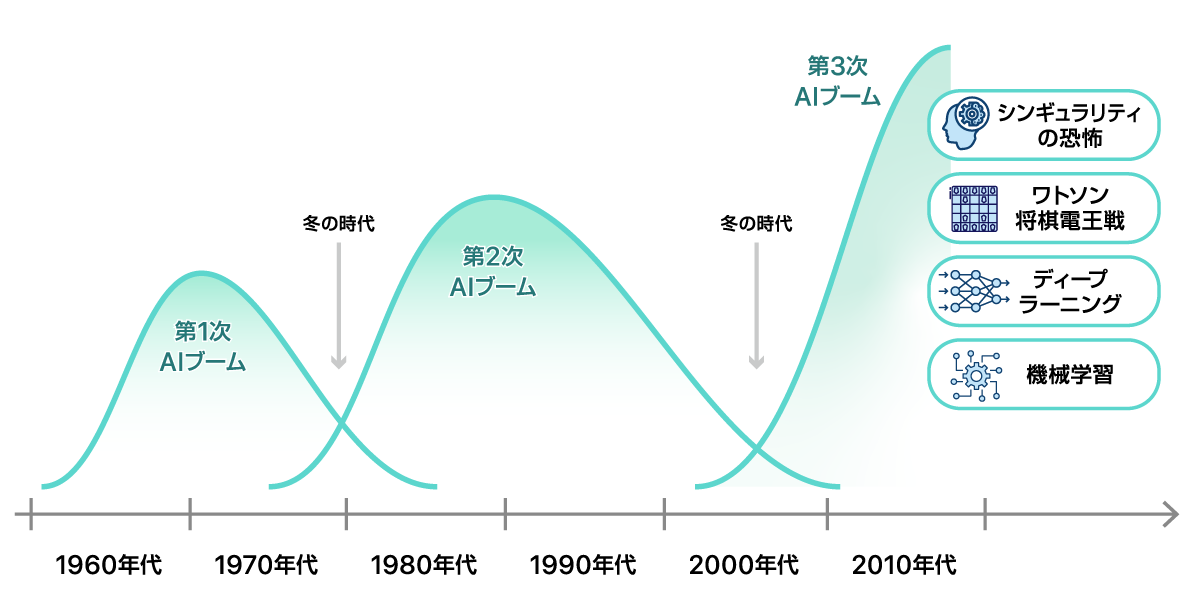

そして、AIの研究は1950年代以降、数回の「ブーム」を経て今日に至っています。その歴史を振り返ると、AIに関わる分野は今まさに3度目のブームのただ中にあると捉えることができます。 AIの歴史〜繰り返されてきた冬の時代と新たなブームの到来〜 これまでにAI技術は、1950年代から幾度かブームを経て、その度に人類は技術進歩の描く未来に胸を躍らせてきました。現在に至るまでのAIの歴史と振り返ってみましょう。

第1次AIブーム(1950年代後半~1960年代)

AIの研究が本格化した1950年代、コンピュータによる「推論」と「探究」が技術的に可能となり、オセロやチェスなどのテーブルゲームができるAIが誕生し、AI自身が問題の解答を導き出せるようになりました。その結果、AIへの関心が高まり、1960年代のアメリカやイギリスに第1次AIブームが到来。簡単な受け答えができる元祖対話型AIのチャットボット「ELIZA」も1964年に完成しました。

しかしAIの研究が進むなかで、当時の技術で解答を導くことができるのは、代数問題や幾何学の定理などに限定され、様々な要因が絡み合った複雑な問題については解くことが不可能なことが判明しました。その結果、人々のAIに対する関心はしだいに失われ、ブームも収束に向かうことになったのです。

第2次AIブーム(1980年代)

1980年代に入ると、特定の領域において専門家のごとく複雑な問題を解決するように設計されたエキスパートシステムと呼ばれるAIを活用したシステムの開発が盛んになります。

伝染性の血液疾患の診断(Mycin)や、未知の有機化合物の特定(Dendral)といった複雑な問題を解決できるようになりました。このように、特に研究機関を中心にAI活用を模索する動きが広がり、第2次AIブームが起きました。 一方で、当時はAIが推論するための大量のデータを人間が入力しなければならないうえ、コンピューターが自ら知識を蓄えることもできず、前述したように伝染性の血液疾患の診断や未知の有機化合物の特定といった特定の領域に限定して人間がデータを収集できる分野での活用にとどまりました。その結果、1995年頃には再度ブームが下火になってしまったのです。

第3次AIブーム(2000年代~現在)

このような歴史を経て、現在は第3次AIブームの真っただ中にあります。その大きな要因となったのが「ビッグデータ」の登場です。それまでは取り扱うことが困難だった膨大かつ多岐にわたる様々なデータを、ネットワーク技術やIoTの進歩によってあらゆる場所から収集・分析できるようになりました。その結果、AIが自ら知識を獲得する「機械学習」の実用化につながりました。

さらに、機械学習の実装手法の一つで、人間が行うタスクをコンピュータに覚えさせ、複雑な問題を解決するための技術「ディープラーニング(深層学習)」の実用化により、AIは2012年にはプロの将棋士に、2016年にはプロの囲碁棋士に勝利し、人々を驚かせました。さらには、ディープラーニングを利用してアシスタント業務を行う「AI弁護士」や「AI秘書」も登場しています。

そうした中、最先端として注目を集めているのが生成系AI(ジェネレーティブAI)です。入力したテキストの指示に基づいて画像データを出力するAI(Midjourneyなど)や、人間と話すような感覚で文章生成や情報収集を行うAI(ChatGPTなど)などが大きな話題となっています。倫理的・法的なリスクはあるものの、今後、さらに多くの領域で活用されることが予測されています。

AIの進化によって実現可能になったこと

今日ではAIはこれまで人間にしかできなかった様々な作業を代替できる存在となっています。

テキストの認識

それぞれの単語や文脈を分析してテキストの内容を認識することができます。そのうえで、その内容に合った応答をしたり、他言語へ翻訳したりすることが可能です。そのほか、たとえばメールを分析してハラスメントや情報漏えいといったガバナンスに抵触するリスクのあるものを自動的に抽出するといったサービスも登場しています。

【実用例】

- 各社の対話型チャットボット

- DeepL GmbH社の自動翻訳サービス「DeepL翻訳」

英語だけでなく31の言語に対応(2023年1月時点)。コピー&ペーストでWebサイトの文章も高い精度で翻訳できる多言語翻訳サイトの一つです。 FRONTEO社のメール監査システム「Email Auditor 19」 監査官の調査観点を学習した人工知能が大量の電子メールを解析し、不正の再発防止、早期発見などに力を発揮します。

音声の認識

テキストだけではなく、マイクや音源データから入力された音声を分析してその内容を認識することもできます。そのうえで、音声で適切な返答をしたり、入力された音声をテキストに変換したりすることが可能です。

【実用例】

- 各社のチャットボット

チャット(会話)とボット(ロボット)を組み合わせた造語で、自動会話プログラムのこと。AIが学習したデータを活用して会話をするAI型の場合、社内問い合わせ対応の効率化やナレッジマネジメントに活用できる、ネオス社の「OfficeBot」などがあります。(114)。

- OpenAI社のAIアシスタント「ChatGPT」

小説の自動生成やゲームの会話生成を目的に開発された「GPT」という言語モデルがベースになっており、テキストの指示に対して自然言語を生成するAIです。ネット上の膨大な情報を学習し、複雑な語彙・表現も理解できるのが特徴です。

- Apple社のAIアシスタント「Siri」

Siriの音声認識は人の声を聞き取ってデータ化。人間の複雑で多様な音声を認識させるのは技術的にハードルが高いのですが、無数の音声データを用いて統計的な処理を行う仕組みにより、Siriが音声認識できないことは減少しています。

- Amazon社のAIアシスタント「Alexa」

Alexaは「アレクサ」という呼びかけに反応後、その音声を取得し、ネットを通じて解析され、音声認識および自然言語理解を行うAlexa Voice Serviceと連動。操作・処理を行うAlexa Skills Kitで実行に移され、音声生成技術text-to-speechにより自然な声で回答などが利用者に伝えられます。

画像・映像の認識

画像データや映像データを分析して特徴を見つけ出すことができます。そのうえで、データベースから類似画像・映像を検索したり、露光の調整や特定の対象物の変形(目を大きくする、動物の耳をつける)といった加工をしたりすることが可能です。また、OCR(Optical Character Recognition/光学的文字認識)の領域でも活用されており、手書きテキストの自動認識を実現しているサービスもあります。

【実用例】

- Google社の画像検索サービス「Google画像検索」(Googleレンズ)

コンピューターには人間のように「蓄積された経験」はありませんが、AIの活用で数多くの画像データから人(物)の特徴などを学習し、「画像に写っている人(物)の識別」が可能です。画像認識の技術をIoTと組み合わせ、防犯カメラの映像から人物を割り出すことなどが可能になりました。

- Snow Corporation社のスマートフォン向けカメラアプリ「SNOW」

「SNOW」に搭載されたAIアバター機能を使うことで様々なスタイルのアバターを作り出すことができ、SNSのアイコンにしたり、メイクの参考にしたりなど、多彩な楽しみ方が生み出されています。

- 読み取り精度が高いAI OCR

AI OCRとは、AIの学習機能とOCRの読み取り技術を融合させた新技術です。画像データから文字情報を自動抽出し、デジタルデータに変換が可能で、手書き文字やFAXに印字された文字もテキスト化。AIの進歩に伴い、近年では95%以上の認識率を誇る高精度も珍しくありません。

動作の制御

カメラやマイク、GPSなどから集めたデータで周辺環境を分析して機械の動作を制御することができます。具体的には、掃除機の操作といった身近な機械の操作はもちろん、自動車の運転の一部や、産業用ロボットの操作に至るまで、人間に代わって行うことが可能です。

【実用例】

- アイロボット社のお掃除ロボット「ルンバ」

AI機能の追加で「どこ」を「いつ」「どうやって」掃除するか、パーソナライズが可能になり、業界初という物体認識清掃、部分清掃エリアの認識機能によって掃除する場所を検出。ロボットAIの機械学習によってテーブルやソファといった特定の家具を自動で見つけ出し、ピンポイントの清掃もできるようになりました。

- 各社の自動車用先進安全運転支援システム

AIは自動車の安全性向上にも寄与しています。AIはカメラやセンサーと組み合わせることで車両周辺の環境を把握し、危険を察知するとアラートや緊急ブレーキなどの操作を自動で行えます。他に、自動運転、音声アシスタントなども可能に。

- MUJIN社のロボットコントローラ「MUJINコントローラ」

独自の高度なロボット知能化技術「MujinMI」により開発された、自律的に考えて動くMujinRobot。MujinRobotは、脳に当たる「Mujinコントローラ」が、目、胴体、手と、ロボット全身を一括コントロールし、知能化するため、それぞれから得る情報を統合・判断し、複雑な工程でも臨機応変に動くことができます。

推論と最適化

そのほか、これまで人間にしか解決できなかったような複雑な問題についても、機械学習やディープラーニングを駆使したうえでAI自身が解答を導き出せるようになりました。そのため、たとえばウェブの世界においては、対面での人間による接客と同じような顧客体験の創出を目的に様々なサービスでAIが活用されています。

【実用例】

- 各社のウェブ広告配信最適化システム

ウェブ広告運用にAIを導入する利点は、①人間の経験値や感覚ではなく蓄積されたデータに基づき自動できめの細かい調整を行いながら広告運用できる、②24時間365日、自動で最適化される、③媒体を横断した予算配分を自動で行える……など。AIは膨大なデータの処理が得意なため、担当者の負担を大幅に軽減します。

- 各社のECサイト向けレコメンド機能

AIレコメンドは、ECサイトに掲載されている膨大な商品の中から閲覧者の好みに合致するアイテムを表示してくれる機能です。AIレコメンドには、「協調フィルタリング」という消費者の閲覧履歴や購入履歴といったデータを使い、閲覧者と似たような行動をしている人との相関分析によって商品を表示させるアルゴリズムを用いられています。商品の情報とユーザーの嗜好を関連づける「コンテンツベース・フィルタリング」と、それらの手法を組み合わせた「ハイブリット」などが人気のレコメンドの仕組みとして活用されています。

製造業でのAI活用事例

近年、製造業の現場においても、AIの技術を活用した工程改善によるタクトタイム(一つの製品を作るのにかける目安の時間)の短縮や各種検査の自動化による現場の負担軽減など、新しい技術を取り入れた改善活動が行われるようになってきました。製造業にAIを導入すると、具体的には次のようなメリットが期待できます。①製造品質の向上、②コストの削減、③生産性の向上、④安全性の向上、など。どの業界であっても、AIを導入することにより大きな利点が得られると言えます。

IoTとAIの活用でスマートファクトリーを実現

スマートファクトリーとは、工場内の基幹システム(ERP)・製造実行システム(MES)・生産設備が、ネットワークによって接続され、工場経営の指標となる各種データの管理が効率化されることで、生産性の向上を実現した工場のこと。スマートファクトリーにおいては、AIやIoTの技術が導入され、IoT機器により収集したビッグデータはAIなどを用いて分析されることで、生産ラインで日夜発生する課題の「見える化」と、その解決が図られます。正確なデータに基づいた課題認識と生産現場の改善活動のサイクルは、工場全体ひいては会社全体の収益率の向上に大きく貢献します。

関連記事:スマートファクトリーでIoT化する未来、戦略課題から読み解く

生産設備の予知保全・検知

生産設備の故障を事前に検知することは工場の安定操業に必須です。従来は時間的余裕を考慮し、時期を定めてメンテナンスを行う「予防保全」が中心でしたが、時間基準保全であるため、まだ使える部品も交換対象になるという短所がありました。

現在は状態基準保全である「予知保全」のほうが注目を浴びています。対象機器のデータから不具合の兆候を検知して、故障発生直前の最適な時期に保全を行い、作業工数や交換部品のコスト削減を可能にします。予知保全システムの確立は動きが止まらない生産ラインを実現しますが、工場の生産設備全体の適切なメンテナンス時期の予測が肝要です。ネットワークによって各設備からデータを収集するスマートファクトリーの構築が、設備の予知保全の観点からもいっそう必要になってくるでしょう。

需要予測

需要予測とは、需要分析から市場調査や予測モデルを駆使し、将来の需要量と予測誤差を把握することです。製造業でAI技術導入が進む背景には、近年のグローバル競争・労働人口の減少・「インダストリー4.0」などがあると言われています。そのため国内製造業各社にとって、AIやデータを活用した「ものづくりの抜本的な変革」は、喫緊の課題となっているのです。

製造業で生産管理が行う仕事は「需要予測」から始まります。AIを活用した需要予測は、サプライチェーンと連動し、企業のリスク管理に大きく貢献。競争が激化し、納品までのリードタイムが短縮化される傾向にある近年の製造業では、見込み生産・調達が避けにくくなってきています。需要予測の判断ミスはビジネスチャンスのロス、過剰在庫につながるため、利益の最大化のためには精度の高い需要予測を行う必要があるのです。

AIの活用で押さえるべきポイントとは?

このように、第3次AIブームのなかにある現在、すでに様々な分野でAIの活用が進んでいます。

一方で、実際にAIを活用した新たな製品・サービスの開発や業務の効率化などに取り組む際には、AIが自ら学習して判断するためのデータを収集できる基盤を整えることが重要です。したがって、AIの活用にあたっては、自社にまつわる「ヒト・モノ・カネ」といった情報をできるだけ多くデータ化することが欠かせません。そのため、まずは現場レベルも含めて自社のデータの管理状況を把握することが重要です。

【こんな記事も読まれています】

・【会員限定動画】サプライウェブで実現するマスカスタマイゼーション時代の企業戦略

・製造業における購買・調達業務とは?課題の解決方法も紹介

・ビジネスや技術のトレンドに反応しながら進化を続けるCRMの事例を紹介