顧客の声に真摯に耳を傾け、技術を磨いてきたはずの優良企業が、ある日突然、新興企業にシェアを奪われる。この現象が、多くの経営者を悩ませる「イノベーションのジレンマ」です。なぜ、正しいと信じていた努力が、かえって敗北を招いてしまうのでしょうか。

この記事では、イノベーションのジレンマの基礎知識から具体的な企業事例、実践できる対策まで解説していきます。

目次

イノベーションのジレンマとは?

イノベーションのジレンマとは、優良企業が顧客のニーズに応えるべく合理的な意思決定を行った結果、かえって新興企業に敗北してしまう現象のことです。ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が、著作「イノベーションのジレンマ」の中で提唱した経営理論です。

なぜ「ジレンマ」と名付けられているのか。それは、優良企業が以下のような二律背反の難しい選択を迫られるからです。

- 既存の主要顧客の声に耳を傾け、製品の性能を高め続けるべきか?

- まだ存在しない市場や、性能の低い製品を求める新たな顧客層に目を向けるべきか?

この理論の恐ろしい点は、顧客志向で、競争意識の高い「優良企業」ほど陥りやすいというパラドックス(逆説)にあります。正しい努力が、自らの首を絞める結果につながりかねないのです。

イノベーションのジレンマは様々な業界で起こっており、多くのトップ企業が技術力の低い新興企業にその地位を奪われています。例えば、以下のような業界でイノベーションのジレンマが起こっています。

・写真フィルム→デジタル写真

・固定電話→携帯電話

・据え置きゲーム→スマホゲーム

・教科書→オンライン教材

このように、かつての市場を支配していた製品やサービスが、革新的な技術やビジネスモデルによってその地位を奪われる例は、枚挙にいとまがありません。

イノベーションの種類

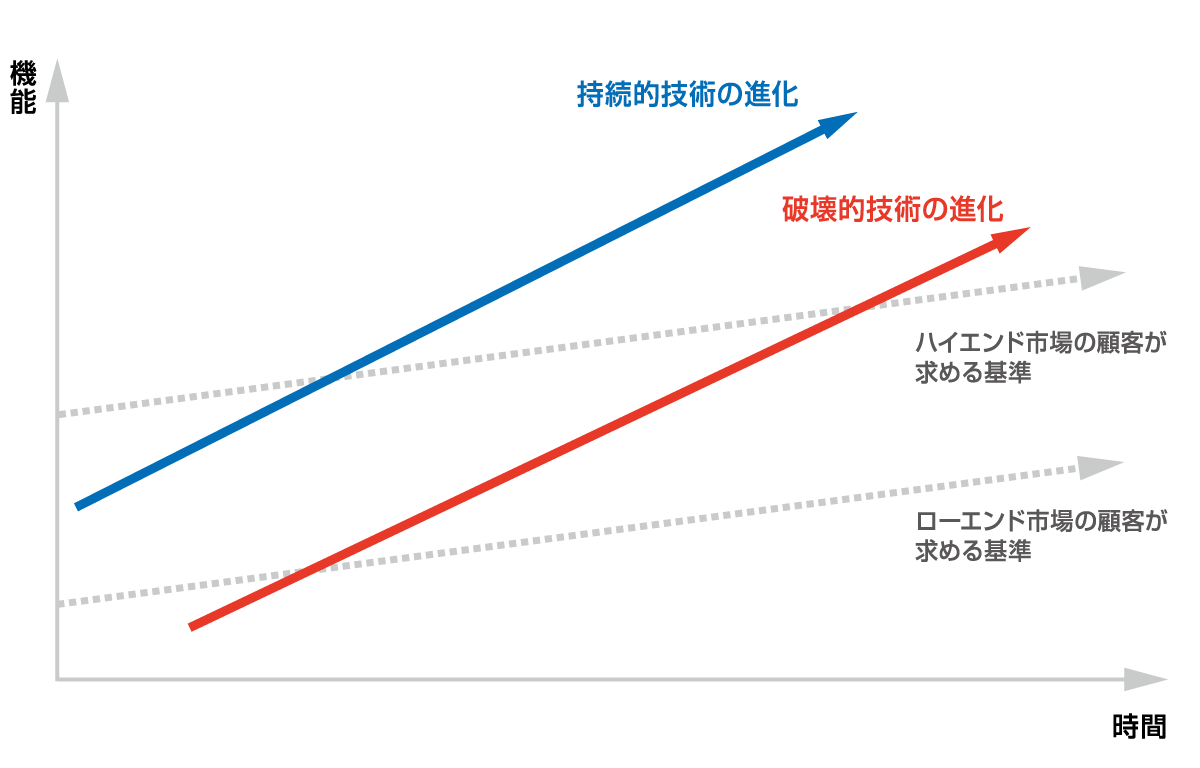

イノベーションのジレンマを深く理解するために、まずは「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」という、性質の異なる2つのイノベーションについて知る必要があります。

持続的イノベーション|既存市場で性能を高め続ける

持続的イノベーションとは、既存の製品・サービスの性能を向上させる、漸進的な技術革新のことです。多くの優良企業が日々取り組んでいる改善活動がこれにあたります。

- 目的:既存製品の性能向上、高機能化

- ターゲット:既存市場のハイエンド顧客(より高い性能を求める顧客)

- 特徴:業界で確立された価値基準に沿って、性能を高める競争を行う

一見、これは企業として当然の努力に見えます。しかし、性能向上だけを追求し続けると、大半の顧客が求めないレベルまで性能が行き過ぎてしまう「過剰品質(オーバーシューティング)」に陥ることがあります。この状態が、後述する破壊的イノベーションを呼び込む隙を生んでしまいます。

破壊的イノベーション|新たな価値基準で市場を覆す

破壊的イノベーションとは、既存の価値基準とは全く異なるシンプルな便益(例:低価格、手軽さ、使いやすさ)を市場に持ち込むことで、業界構造を根底から覆してしまうような革新のことです。

- 目的:新たな価値基準の提示

- ターゲット:既存製品に不満を持つ顧客や、製品・サービスを利用してこなかった「無消費者」

- 特徴:当初は性能が低く、既存企業の脅威とは見なされないことが多い

破壊的イノベーションは、既存企業の優れた技術やビジネスモデルを、一瞬にして無価値に変えてしまうほどのインパクトを持っています。このイノベーションは、市場へのアプローチ方法によって、さらに2つのタイプに分けられます。

ローエンド型破壊|シンプルで安価な製品で価格破壊をもたらす

既存製品の品質が過剰だと感じているローエンド市場(低価格帯市場)の顧客をターゲットにしたイノベーションです。

あえて性能を「そこそこ」に抑えることで、劇的な低価格を実現します。「高機能は不要なので、もっと安くしてほしい」という顧客のニーズを的確に捉え、既存市場の下位層からシェアを奪っていきます。

新市場型破壊|新たな市場を形成して顧客を獲得する

これまで高価すぎたり専門的すぎたりして製品やサービスを利用できなかった「無消費者」をターゲットに、全く新しい市場を創り出すイノベーションです。

「シンプルさ」「手軽さ」「安さ」などを武器に、これまで市場に存在しなかった新たな顧客層を開拓します。当初は小さな市場ですが、やがて技術が向上すると、既存市場の顧客をも取り込み、業界全体を飲み込んでいく可能性があります。

イノベーションのジレンマが起きる3つの原因

イノベーションのジレンマは、経営陣の失敗によって起きるわけではありません。むしろ、これまで会社を成長させてきた「成功の要因」そのものが、ジレンマを引き起こす罠となっています。具体的には、以下の3つの要因が複雑に絡み合っています。

既存事業への過度な依存

企業は、最も利益をもたらしてくれる既存の主要顧客を最優先し、その事業で確実に収益を上げるために組織を最適化させていきます。これはビジネスとして当然の姿勢です。しかし、この既存事業への依存が強まるほど、収益性が低く未知数な新規事業への関心は薄れてしまいます。過去の成功体験が、新しい挑戦への足かせとなってしまうのです。

市場ニーズと技術のミスマッチ

優良企業は、主要顧客の声に応えようと、ひたむきに製品性能の向上(持続的イノベーション)を追求します。その結果、いつしか自社の技術が、市場の大半の顧客が求める「これで十分」というレベルを大きく超えてしまうことがあります。この市場ニーズと技術のミスマッチ(過剰品質)こそが、低価格でシンプルな製品を武器とする新興企業に、市場参入の隙を与えてしまいます。

新興市場の機会の見逃し

破壊的イノベーションが生まれる新興市場は、当初「規模が小さく、利益率が低い」という特徴があります。そのため、大企業の合理的な投資基準に照らし合わせると、「魅力のない市場」と判断され、意図的に参入機会が見逃されます。経営陣が短期的な収益性を重視すればするほど、長期的に巨大な市場になりうる可能性の芽を、自ら摘み取ってしまうことになるのです。

イノベーションのジレンマの事例

ここからは、実際に起こったイノベーションのジレンマの事例を4つご紹介します。

・ハードディスク|低速・低容量化で低価格・小型化を実現

・スマートフォン|単純化でコストを削減し「ハイエンドで低価格」を実現

・大学|オンライン教育で時間・場所の制約を解決

・ゲーム|手軽に遊べるスマホゲームが急速に普及

【ローエンド型破壊の事例】

ハードディスク

かつてハードディスク業界では、既存のトップ企業が主要顧客の「より高速・大容量な製品が欲しい」という要求に応え、製品性能を高め続ける「持続的イノベーション」に取り組んでいました。

しかし、小型コンピュータ市場の出現を予測した新興企業は、あえて性能を小型コンピュータに必要十分なレベルまで抑え、低価格な製品を開発しました。この新たな市場では、既存トップ企業の高性能な技術は過剰品質であり、結果として新興企業の安価でコンパクトなハードディスクが広く採用されることになったのです。

このようにして、新興企業は意図的に性能を落として価格を下げる戦略で、既存トップ企業のシェアを奪いました。高性能・大容量を追求し続けた既存トップ企業は、小型コンピュータという新しい市場のニーズに応えられず、競争に敗れてしまったのです。

スマートフォン

中国のスマートフォンメーカー、シャオミ(Xiaomi)は、機種の絞り込みや広告費の抑制といった徹底的なコスト削減により、高性能でありながら低価格な製品を実現しました。そのスマートフォンは、フラッグシップモデルに匹敵する性能を、圧倒的な低価格で提供しています。

同社は「機種の豊富さ」や「製品が入っている箱の高級感」など、多くの顧客が過剰品質と感じる要素を大胆に切り捨てる一方、「プロセッサの処理速度」といった真に重視される性能は、ハイエンド機と遜色ないレベルまで高めました。

この事例が示すように、「ローエンド型破壊」とは、単に製品の性能を落として安くすることではありません。顧客が本当に求めている価値を見極め、その性能は維持・向上させつつ、他の過剰な部分を削ぎ落として低価格を実現することこそ本質があります。

【新市場型破壊の事例】

オンライン大学

アメリカのフェニックス大学は、教育界に革新をもたらしたことで知られています。同大学はインターネットが普及する以前からオンライン教育に着目し、時間や場所に制約のある社会人という新たな学習者層の開拓に成功しました。

開設当初の1970年代はインターネット環境が未整備だったため、教育はテキストが中心でした。そのため、既存の大学からは「質の低い教育」と見なされることも少なくありませんでした。しかし、フェニックス大学は長年にわたりデータの蓄積と教育システムの改善を重ね、現在ではその教育の質も高く評価されています。

今でこそ学校や塾でもeラーニングが普及していますが、フェニックス大学はいち早くその可能性に気づき、運営ノウハウを蓄積してきました。既存の大学が目を向けなかった市場に新たな価値を提供したこの取り組みこそ、教育業界における破壊的イノベーションの優れた事例と言えるでしょう。

スマートフォンゲーム

2010年頃まで、ゲーム業界の主流は据え置き型ゲームでした。大手企業は、より美麗なグラフィックや高度な機能を追求する「持続的イノベーション」に注力し、既存ファンの要求に応え続けていました。

しかし、スマートフォンの急速な普及を背景に、誰もが手軽に遊べるゲームが登場します。これが全く新しい市場を創出し、現在では据え置き型ゲームの数倍もの市場規模にまで成長しています。

この現象は、これまでゲームに興味がなかった人々を新たな顧客として取り込んだ、典型的な「新市場型破壊」です。専用機器や複雑な操作を必要としない「手軽さ」が、新たな需要を掘り起こしたのです。

さらに注目すべきは、スマホゲームが技術の成熟に伴い、性能を高め、従来の据え置き型ゲームのファンをも惹きつけ始めている点です。このように「新市場型破壊」は、当初は無消費者をターゲットとしながら、やがては既存市場の顧客さえも満足させるほどの力を持つことがあるのです。

大企業がイノベーションのジレンマを回避した事例

多くの優良企業が敗北する一方で、迫り来る破壊の波を乗りこなし、ジレンマを回避した企業も存在します。

テレビ|既存の性能を放棄してユーザーニーズの「コンパクト」を実現

1990年代に、平面ブラウン管技術によりテレビ市場のトップを維持していたソニーは、2000年以降の顧客のニーズに適切に応えることにより、イノベーションのジレンマを回避した事例があります。

ソニーは1996年に、トリニトロン技術という独自技術によって画面が平らなブラウン管テレビを開発し、テレビ業界のトップを走っていました。しかしソニーはこの時点で、次世代のテレビデバイスは、ブラウン管ではなく液晶などの薄型テレビになると予測していました。

ただし薄型テレビは、当時の技術力で安価に製造することが難しく、非常に高価な商品でした。当時テレビの値段は下落傾向にあったため、従来通り開発を進めていては、高額でオーバースペックの商品が生まれてしまいます。

そこでソニーは、画質や画面サイズなどの必須性能は維持しつつ、機能面を徹底的に単純化することで、比較的安価な薄型テレビを開発しました。顧客のニーズ満たせると判断した性能においては、ブラウン管テレビよりも品質の劣る箇所もあったようです。

しかし、顧客が重要視していたのは、機能面ではなく「薄くて安い画質の良いテレビ」であったため、機能面が乏しくても問題ありませんでした。

結果的にソニーは、顧客の求めている性能を正確に把握することで、過剰な技術の搭載を防ぎ、その分安く製品を提供しました。このように、一部の顧客の声に囚われず、ニーズを正確に認識することで、イノベーションのジレンマを回避することができます。

イノベーションのジレンマの対策

それでは、イノベーションのジレンマという巨大な壁を乗り越えるためには、企業は具体的に何をすべきなのでしょうか。ここでは、明日から意識できる4つの対策をご紹介します。

・未来の顧客の「声なき声」を聞く

・小さく、速く、試す文化を作る

・過去の成功体験をアンラーン(学習棄却)する

・破壊的イノベーション専門の別組織を作る

未来の顧客の「声なき声」を聞く

既存の優良顧客の声に耳を傾けることは重要ですが、それだけでは製品はどんどん高機能・高価格になり、やがて市場の大半が求める「これで十分」というレベルから乖離していく危険性があります。また、まだ自社製品を使っていない「無消費者」のニーズも見逃してしまいます。

そのため、既存顧客へのヒアリングと同時に、自社製品を使っていない人々や、低価格な代替品で済ませている人々に目を向け、「なぜ使わないのか」「何に困っているのか」を探ることが重要です。異業種や海外市場のトレンドを常に観察し、未来のニーズの兆候を捉える視点も欠かせません。

小さく、速く、試す文化を作る

破壊的イノベーションの種は、最初から「正解」として現れるわけではありません。市場の反応を見ながら素早く仮説検証を繰り返すプロセスが不可欠です。しかし、伝統的な大企業の審議プロセスは、それに耐えられないほど遅い場合がほとんどです。

重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、MVP(実用最小限の製品)を素早く作り、市場に投入してフィードバックを得るという考え方を取り入れることです。失敗を責めるのではなく、失敗から得られた学びを評価する文化を醸成し、現場に一定の裁量と予算を与えて小さな挑戦を奨励することが、未来の大きな成功に繋がります。

過去の成功体験をアンラーン(学習棄却)する

過去の成功を支えてきた技術、ノウハウ、ビジネスモデルは、時として未来への挑戦を妨げる「足かせ」になります。特に、破壊的イノベーションは「性能を落とす」「既存の技術を使わない」といった判断を伴うため、過去の栄光が意思決定の邪魔をします。

この呪縛から逃れるためには、「もし今、ゼロからこの事業を始めるとしたらどうするか?」と自問し、自社の技術が顧客にとって「過剰品質」になっていないかを常に問い直す必要があります。既存のやり方に固執せず、外部の知見や全く新しい技術を積極的に取り入れる勇気が求められます。

破壊的イノベーション専門の別組織を作る

既存の主力事業部は、その評価制度や企業文化、業務プロセスのすべてが持続的イノベーションに最適化されています。その中で、小さく、利益の出ない破壊的イノベーションの芽を育てるのは極めて困難です。

そのため、本体の事業部とは完全に独立した、小規模で機動力のある別チーム(あるいは子会社)を立ち上げることが有効になります。その組織には、本体とは異なる評価基準や予算、意思決定プロセスを与え、新たな市場の開拓だけに集中させます。これにより、既存事業の論理に潰されることなく、未来の事業の芽を育てることができるのです。

まとめ|正しい努力を疑う勇気が、未来を創る

一見真っ当な努力で改善をしていても、それがかえってマイナスに働くこともあります。それを避けるために、既存顧客だけでなく、未開拓市場にいる顧客の需要を正確に認識する必要があります。

イノベーションのジレンマは、すべての企業にとって脅威であると同時に、未来の市場を創造する大きなチャンスでもあります。この記事を機に、ぜひ自社のビジネスを振り返り、「我々にとっての破壊的イノベーションとは何か?」を議論してみてはいかがでしょうか。

【こんな記事も読まれています】

・【会員限定動画】サプライウェブで実現するマスカスタマイゼーション時代の企業戦略

・製造業における購買・調達業務とは?課題の解決方法も紹介

・ビジネスや技術のトレンドに反応しながら進化を続けるCRMの事例を紹介