次世代電力網として話題のスマートグリッドは、脱炭素実現や再生エネルギーの普及に欠かせない取り組みと言われています。

この記事では、スマートグリッドが私たちの生活にどう関わるのか、その仕組みやメリット・デメリットから、国内外の導入事例までを分かりやすく解説します。

目次

スマートグリッドとは?概要や注目されている背景

まずは、スマートグリッドの基本的な意味から、注目されている背景について紹介します。

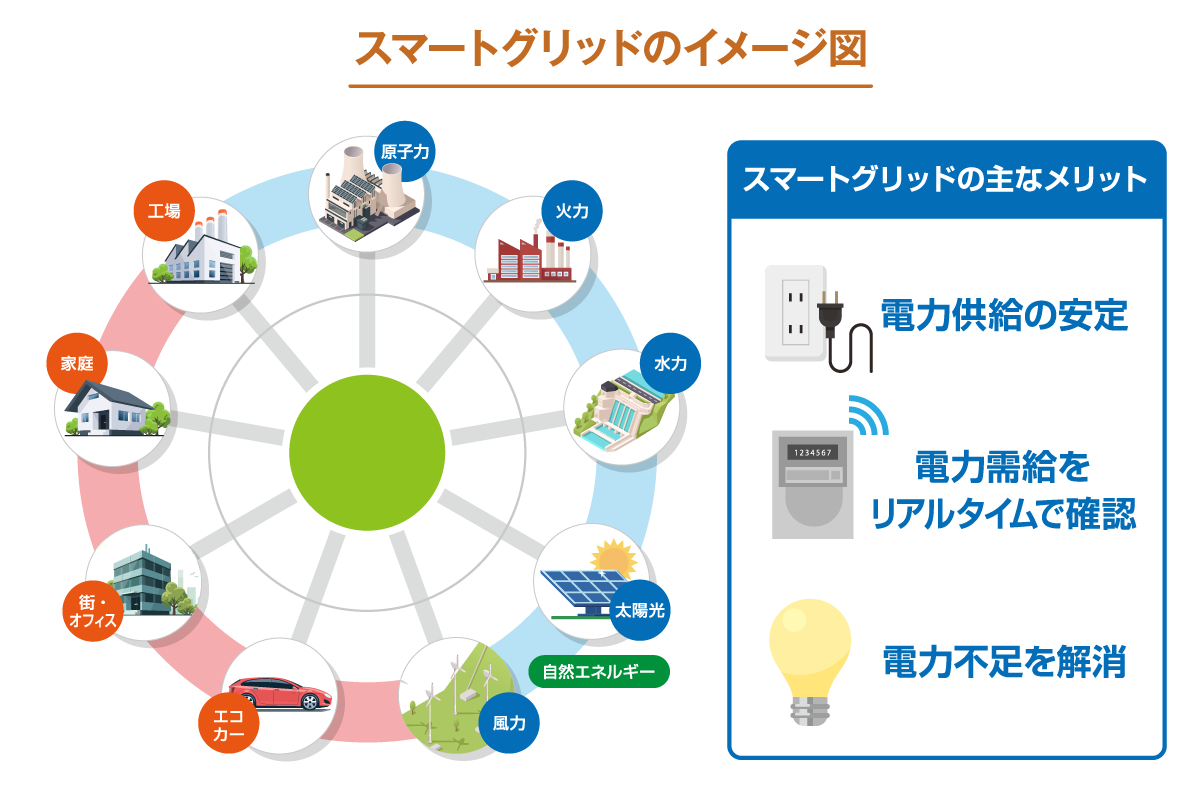

スマートグリッド(Smart Grid)とは、その名の通り「Smart(賢い)」と「Grid(電力網)」を組み合わせた言葉で、「次世代電力網」とも呼ばれます。具体的には、従来の電力網にIT技術を組み込み、電力の供給側(発電所)と需要側(家庭や工場)が双方向で情報をやり取りできるようにしたシステムです。

これにより、電力の需要をリアルタイムで把握し、必要な場所へ必要な量の電気を効率的に届けられるようになります。

スマートグリッドが注目されている背景

スマートグリッドが注目されているのでしょうか。背景には、世界的な電力需要の増加と、従来の電力網が抱える「老朽化」という課題があります。特に2000年代初頭のアメリカでは、電力需要の急増に古い設備が耐えきれず、大規模な停電が頻発しました。

停電の主な原因は、電力需要の増加と電力網の老朽化です。広大な面積を誇るアメリカでは、人々の生活を守るために、新しい電力網を敷設したものの、発電所や変電所の設置が追いついていませんでした。

この問題を解決する切り札としてスマートグリッドが注目され、アメリカ各地で実証実験がスタートしました。その後、オバマ政権下で導入が本格化したことをきっかけに、ヨーロッパや日本でもその重要性が認識されるようになったのです。

スマートグリッド・マイクログリッド・VPPの違い

スマートグリッドについて学ぶ上で、よく似た、あるいは関連する用語がいくつかあります。ここでは「マイクログリッド」と「VPP」を取り上げ、それぞれの違いと関係性を整理します。

マイクログリッド:「地域で自給自足する電力網」

「Micro(小さな)」という言葉が示す通り、地域や施設単位でエネルギーを自給自足する小規模な電力網(電力システム)を指します。特に、地震や台風など災害の多い日本では、大規模な発電所が被災した場合でも独立して電力を確保できるため、防災拠点としての役割も期待されています。

VPP(仮想発電所):「点在する電源を束ねる仕組み」

もう一つ重要なのが「VPP(Virtual Power Plant:仮想発電所)」です。これは、各地に点在する小規模な発電設備(太陽光など)や蓄電池、電気自動車(EV)などを、IoT技術でまとめて遠隔制御し、あたかも一つの大きな発電所のように機能させる仕組みを指します。 需要が逼迫すれば放電を促し、電力が余れば蓄電に回すといった調整を行うことで、電力の安定供給に貢献します。

関連記事:VPP(バーチャルパワープラント)とは?仕組みやメリット、事例を解説

日本の電力事情

一般的な日本の電力の流れは、主要発電所で作った電気を家庭や企業などに送電する方法です。

- 集中型電源:従来の方法。大規模な発電所から各家庭へ一方通行で電気が送られる

- 分散型電源:新しい方法。太陽光発電のように、各家庭や地域で発電する

分散型電源が増えると、これまでの「電力会社→家庭」だけでなく、家庭で余った電気を電力会社が買い取る「家庭→電力会社」という逆の流れ(逆潮流)も生まれます。災害時に役立つ一方、天候に左右される再生可能エネルギーは発電量が不安定になり、電力の品質に影響を与えるという課題もあります。

この「分散型電源」のメリットを最大限に活かし、デメリットである不安定さを解消するために不可欠なのが、電力の流れを賢くコントロールするスマートグリッドとなります。

スマートグリッドの仕組みとは?

ここでは、スマートグリットがどのような仕組みで動いているのかについて掘り下げていきます。

スマートグリッドの最大の特徴は、IT技術を使って電力の「供給側」と「需要側」をネットワークで結び、電力の流れを双方向でコントロールすることです。

これにより、供給側は「今、どれくらいの電気が、どこで使われているか」をリアルタイムで正確に把握できるようになります。

これまでの電力網が、需要に関わらず一定量の電気を送り続ける「一方通行」だったのに対し、スマートグリッドは需要に応じた供給が可能です。その結果、電力の過不足による無駄を大幅に削減し、効率的なエネルギー利用が実現できるのです。

スマートグリッドを実現するために欠かせない2つの技術

スマートグリッドを実現するために必要不可欠な技術は、スマートメーターとHEMSです。

スマートメーター

スマートメーターは、通信機能を内蔵した次世代の電力メーターです。各家庭や施設に設置され、30分ごとなど短い間隔で電力の使用量を自動で計測し、そのデータを電力会社へ送信します。これにより、これまで検針員が月に一度行っていた作業が自動化・リアルタイム化されます。

HEMS(ヘムス)

HEMS(Home Energy Management System)は、家庭内のエネルギーを管理・最適化するシステムです。スマートメーターが計測したデータをもとに、家電や蓄電池、電気自動車(EV)などをネットワークでつなぎ、エネルギーの利用を自動でコントロールします。 例えば、電気料金の安い夜間に蓄電池やEVへ充電し、電力需要が高まる昼間にその電気を使う、といった運転を自動で行い、家庭の電気代節約や電力網全体の負荷軽減に貢献します。

スマートグリッドがもたらす4つのメリット

ここからは、スマートグリッドの導入によって、私たちの社会や生活にどのようなメリットがもたらされるのか、4つのポイントに分けて見ていきましょう。

再生可能エネルギーの弱点を克服し、最大限に活用できる

太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変動する「不安定さ」が課題です。スマートグリッドは、この弱点を克服します。

- 発電量が少ない時:他の電源から自動で電力を補い、供給を安定させます

- 発電量が多すぎる時:余った電力を蓄電池に貯めたり、電気自動車(EV)の充電に回したりすることで、エネルギーを無駄なく活用できます

さらに、家庭や企業で発電した電気を電力会社に売ったり、地域内で電気を融通し合ったりすることも容易になり、エネルギーの地産地消が進みます。

電気の利用状況が「見える化」される

スマートグリッドは、電力の供給側と需要側(家庭・企業)の双方にメリットをもたらします。

- 供給側:電力需要をリアルタイムで正確に把握できるため、発電量の最適化が可能になり、無駄な発電コストや燃料を削減できます

- 需要側:スマートメーターの導入により、各家庭や企業が「いつ、どのくらい電気を使っているか」をスマートフォンなどで詳細に確認できます。この見える化により、日々の節電意識が高まり、効果的な省エネや電気代の削減につながります *

電力の需要を平準化し、安定供給に貢献する

電力需要が特定の時間帯に集中すると、大規模な発電設備が必要になり、電力網にも大きな負荷がかかります。スマートグリッドは、この需要を平準化(ピークシフト)するのに役立ちます。

例えば、電力需要が少なく電気料金も安い夜間に電気自動車への充電や給湯器の稼働を自動で行い、需要が集中する昼間の電力使用を抑える、といった制御が可能です。これにより、電力網全体の負荷が軽減され、電力の安定供給につながります。

災害時の停電リスクを軽減する(レジリエンス向上)

従来の集中型電源では、大規模な発電所が災害などで停止すると、広範囲で停電が発生するリスクがありました。

スマートグリッドと分散型電源(太陽光発電など)が普及すれば、たとえ主要な電力網がダメージを受けても、地域内で電力を融通し合うことができます。これにより、停電の範囲を最小限に抑え、病院や避難所など重要な施設への電力供給を維持しやすくなります。これは、災害に対する社会全体の強靭さ(レジリエンス)を高める上で、非常に重要なメリットです。

スマートグリッド導入における2つのデメリット

多くのメリットを持つスマートグリッドですが、その導入と普及には乗り越えるべき課題も存在します。ここでは、主に指摘される2つのデメリットについて見ていきましょう。

導入と維持にコストがかかる

スマートグリッドの構築には、電力網の刷新、通信ネットワークの敷設、各家庭や施設へのスマートメーター設置など、大規模な初期投資が必要です。

例えば、導入に不可欠なスマートメーターは1台あたり約1〜3万円とされています。日本の総世帯数(約5,500万世帯)すべてに設置する場合、メーター本体だけで数千億円から1兆円を超える規模の費用となります。

これに加えて、電力制御システムや通信インフラの構築・維持、設置にかかる人件費なども必要となります。

この大きなコストを、国、電力会社、そして私たち国民がどのように分担していくのかは、社会全体で議論していくべき大きな課題と言えるでしょう。

サイバー攻撃に対するセキュリティが不可欠

万が一、電力システムの中枢が悪意のある第三者に乗っ取られれば、意図的に大規模な停電を引き起こすサイバーテロに発展しかねません。社会インフラである電力の停止は、経済活動や市民生活に計り知れない損害を与えます。

また、各家庭の電力使用データも重要なプライバシー情報です。データが漏洩すれば、「どの時間帯に在宅・不在か」「どのような家電を使っているか」といった詳細な生活パターンが外部に知られてしまいます。これはプライバシーの侵害だけでなく、空き巣などの犯罪に悪用されるリスクもはらんでいます。

そのため、スマートグリッドの普及には、国の重要インフラを守るというレベルでの、極めて高度で多層的なセキュリティ対策の構築が不可欠です。

日本企業でのスマートグリッドの導入事例

ここからは、日本企業が行うスマートグリッド導入事例について見ていきましょう。

東京電力

東京電力では、2014年よりスマートメーターの設置プロジェクトを始めています。東京電力のサービスエリア内である東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県のすべての世帯や事業所に、スマートメーターを2020年度までに設置するというものです。

結果、2021年3月末時点において、取り替え作業が難しい場所を除いたすべての世帯・事業所に、スマートメーター(約2,840万台)を設置しました。スマートメーターの設置によって、家庭の電力使用状況を確認し、電気料金の抑制や節電に役立てています。

さらに、検針業務や電気の使用開始や終了を遠隔で操作できるようになったため、お客様の負担軽減にもつながっています。

スマートグリッドの実証実験としては、東京都新島村の再生可能エネルギー設置システムを構築し、運用についての実証試験を行いました。2020年には、千葉県にあるリゾート施設「Sport & Do Resort リソルの森」にて、国内初の地産地消エネルギーシステム導入プロジェクトに携わり、このプロジェクトは、2021年度の新エネ大賞を受賞しました。

この他にも、再生可能エネルギーやスマートグリッドの普及のために、気象条件によって変動する電力への対策や需給バランスの維持、余剰電力問題などに取り組んでいます。

トヨタ自動車

トヨタ自動車では「トヨタ スマートセンター」を開発し、2010年に公表されたトヨタ自動車独自のシステムで、「六ヶ所村スマートグリッド実証実験」において実証実験を行いました。内容は、プラグインハイブリッド車や電気自動車、住宅をつなぎ、エネルギー需給の管理や調整を行うというものです。

HEMSを装備した住宅であることが前提であり、自動車から送信されるバッテリー残量や住宅の電力消費情報、気象予測データ、電力会社の時間帯別料金情報などを総合的に判断しながら、二酸化炭素排出量や居住者の費用負担を軽減することを目的としています。

また、居住者が普段使うスマートフォンと連携させることで、外出先からエネルギー使用量の確認や調整ができ、スマートフォンから空調の遠隔操作なども可能です。

スマートグリッド実現のために、トヨタ自動車では、世界各地の実証実験に参加しています。例えば、アメリカでは、プラグインハイブリッド車と住宅の連携に関する実証実験、フランスでは、太陽光発電と連携した電力マネジメントシステムを構築するプロジェクトなどです。

NEC

NECでは、スマートグリッド実現に向けて情報通信技術分野で研究開発し、事業化を行っています。具体的には、ICTインフラやエネルギー制御、プライバシー保護などの技術開発などです。そして日本だけでなく、世界各国で技術提供をしたり実証事業に参加したりしています。

例えば、日本での取り組みとしては、「横浜スマートシティプロジェクト」に参加し、「次世代サービスステーションにおける蓄電・充電統合システム」の実証事業を開始しました。コンビニ大手のセブンイレブンの店舗における実証実験では、電気使用状況や設備の稼働状況を確認する技術を提供しました。

海外に目を向けると、アメリカのニューメキシコ州において、日米スマートグリッド実証プロジェクトに参加し、太陽光発電や電力系統からの情報、スマートハウスからの情報などの取りまとめや監視を行い、最適化するシステムを構築しました。

富士通

2020年に行われた「国際スマートグリッドEXPO」に出展経験のある富士通も、スマートグリッド導入に携わっています。スマートグリッドを導入するためには、これまでインターネットに接続していなかったものを接続させなければなりません。

富士通では、こういったIoT化を進めたり、ネットワークに接続したスマート家電などの電源の制御や連携など行ったりする技術を開発したりしています。

例えば、福島県伊達市では、最新ICTを活用し10%以上のエネルギー使用量を削減しました。具体的な内容は、伊達市の公共施設や小中学校など45施設に富士通のEnetune-BEMSを導入し、電気使用状況の見える化や太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の監視制御をサポートするというものです。

伊達市全体では10%以上の削減でしたが、一部の小学校では、例年比50%以上の電力使用量削減に成功しました。

スマートグリッドの市場規模は今後どうなる?

株式会社グローバルインフォメーションが行った市場調査によると、スマートグリッドの世界市場は2026年には1,034億米ドルになると予測されていますが、世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延によりスマートグリッド市場の伸びは鈍化しました。

しかし世界各国の政府は、スマートグリッド導入や省エネへの取り組みに重点を置いていることには変わりありません。もちろん国内でも、さまざまなエリアでスマートグリッド導入の実証実験が行われています。

さらに、内閣府が主導する国家戦略特区制度を活用して、スーパーシティ構想が始動しています。2030年頃を目標に、都市部だけでなく地方都市にもスマートグリッド導入は進められていくでしょう。

スマートグリッドが拓く、持続可能な未来

スマートグリッドとは、IT技術で電力網を賢く制御する、まさに次世代の社会インフラです。その導入は、エネルギーの効率化や再生可能エネルギーの普及を促進し、脱炭素社会を実現するだけでなく、災害に強いしなやかな社会(レジリエンス)を築く上でも不可欠な要素となっています。

スマートグリッドについて正しく理解することは、これからのエネルギー問題や環境問題を考え、持続可能な未来を選択していく上で、私たち一人ひとりにとって重要な一歩となるでしょう。

【こんな記事も読まれています】

・【会員限定動画】サプライウェブで実現するマスカスタマイゼーション時代の企業戦略

・製造業における購買・調達業務とは?課題の解決方法も紹介

・ビジネスや技術のトレンドに反応しながら進化を続けるCRMの事例を紹介