光センサとは:光を測定して電気信号に変換するセンサ

ひとくちにセンサといっても圧力センサや角度センサ、超音波センサ、振動センサなど物理現象ごとにさまざまな計測が可能です。なかでも光センサは、光の強弱を計測して電気信号に変換するセンサの総称です。光センサが扱う対象は、人の目に見える可視光線だけではなく赤外線や紫外線といった不可視光線も含まれます。

光センサの活用事例は多岐にわたり、スマートフォンや空気清浄機といった日常生活に関わる身近な機器から産業用機器、医療機器などの幅広い分野にまで及びます。光センサの構成要素は、主に「投光素子」と「受光素子」の2つです。

投光素子から発した光やその反射光を受光素子で受け取ることで、物体の検知を行うことができます。近年は、IoT(モノのインターネット)の活用が広がっているため、光センサとネットワークを接続することでデータを収集し、分析することで業務のさまざまな発展に寄与しています。よりIoTやビッグデータに要求される水準が高くなっているため、同時センサに要求される精度や即時性などの水準も高まっており、今後も新たな製品の開発が次々と生まれることが予想されます。

光センサの5つの特徴

ここでは、光センサの数ある特徴のうち代表的な5つの特徴について解説します。

1.あらゆる物体を検出

光センサは、検知対象となる物体の反射光や透過した光の強度を検出するため、物体の材質や材料に関係なく検知することが可能です。金属、木材といった固体をはじめ、水などの液体についても検知対象にできます。また空気中のほこりや粉塵といった微細な物質も高い精度で検出できることも大きな強みです。

2.非接触

光センサは、光を照射して物体検知するため、非接触での計測が可能です。接触が必要なセンサであれば使用に伴う摩耗や劣化に注意が必要ですが、光センサであれば接触による劣化などの心配は少ないといえるでしょう。また検知対象の物体をセンサの接触によって損傷させてしまうリスクも下げることができます。

3.短い応答時間

光センサでは、光の照射によって物体の検知を行うことから検知に要する時間も他のセンサに比べて短い傾向です。また光センサの内部は、電子部品で構成されているため、検知した光を電気信号に変換するまでのスピードも速く即時性の高い応答が可能になります。

4.高い分解能

分解能とは、センサにおける感度を意味します。センサが測定できる細かさの限界とも言い換えることが可能です。光センサはほこりなどの微小な物体の検出や高い精度での位置計測が可能なことから、他のセンサに比べて分解能が高いといえるでしょう。

5.色の判別が可能

色は、光の波長によって異なります。そのため光の照射によって計測を行う光センサは、色の判別も可能です。赤、青、緑それぞれの光の量から受光比率を計測するカラーセンサも光センサの一種です。

光センサが活用されている分野

光センサを活用している分野は、製造業や医療などの多岐にわたりますが、ここでは、光センサが活用されている代表的な分野について解説します。

| 分野 | 具体例 |

|---|---|

| 日々の生活 | スマートフォン・テレビ・モニターの明るさ調整、自動ドア など |

| 医療 | 医療用の画像診断機器、血液に含まれる酸素濃度の測定メーター、血圧の測定機器 など |

| 産業 | 製造ラインに配置された機器の制御、自動車の自動運転システムにおける周囲の環境認識、照明やヘッドライトの自動点灯 など |

そのほか、事務用機器やロボットなどの分野でも活用されています。

光センサの種類と仕組み

光センサには、主に透過型、反射型などの種類があります。光センサの代表的な種類と仕組みについて解説します。

透過型

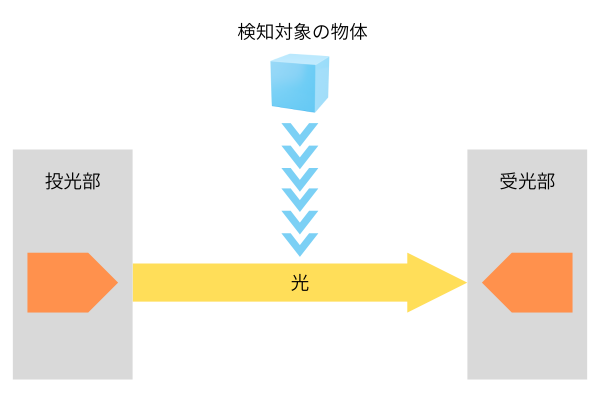

透過型は、投光部から検知対象の物体に光を照射して、物体によって遮られた光を受光部で受けることで検知を行う方式です。透過型では、投光部から照射光を直接受光部で受け、光が反射によって分散しにくいため、検出可能な距離の融通が利きやすくなります。また空気中のほこりや粉塵の影響を受けにくいことも大きなメリットです。

一方、投光部と受光部を対面で配置する必要があるため、透過型の光センサを配置する際には一定のスペースが必要となります。

反射型

光センサには、透過型の他に検知対象の物体に照射した光の反射によって計測を行う反射型という分類があります。反射型はさらに4種類の方式に分類されますので、ここではそれぞれの特徴について解説しましょう。

・拡散反射型

拡散反射型は、反射型のなかでも比較的多く採用されている方式です。拡散反射型では、投光部と受光部が一体化しており検知対象の物体から反射された光によって計測を行います。投光部と受光部が一つになっているため、狭いスペースでも設置可能で光を反射する物体であれば透明でも検知可能です。

しかし透過型と比較して「検出可能な距離が短い」「周辺環境の影響を受けやすい」というデメリットもあります。

・距離設定型

距離設定型の光センサも拡散反射型と同じく投光部と受光部が一体化しています。投光部から検知対象の物体に光を照射し、その反射光が受光部に入る角度によって距離を測定する仕組みです。距離設定型では、検知対象の物体のみに光を照射するため、背景に影響されず計測できます。一方、検出可能距離を長くするとその分だけセンサも大型になる点には注意しましょう。

・回帰反射型

回帰反射型の光センサでは、センサに対向する位置に反射板を設置し、反射板から戻る光を検知対象の物体が遮ることで計測を行います。回帰反射型は、投光部と反射板のみを配置すればよいため、「省スペース」「長い距離でも計測可能」などが特徴です。一方、遮られた反射光を検知するため、透明な物体は検知できません。

・限定反射型

限定反射型の光センサも距離設定型と同じく投光部と受光部が一体化した構成です。一方、投光部と受光部が異なった角度で配置されており、検出できる範囲が限られています。そのため一定範囲内にある対象物に絞って細かな差異を検知したい場合などに最適です。

光センサの応用事例

光センサは、広い分野で活用されており、光センサの技術を応用した事例は多岐にわたります。ここでは、以下のような光センサの応用事例を紹介します。

- 検査の自動化

- 予知保全

- 近接検知

検査の自動化

人の目では難しい判断が光センサを使うことで自動検査が可能になります。例えば、製品の高低差を検査することで若干のズレなどが判明します。あるいは、ピッキングするべき商品の間違いなども自動で検査可能です。さらに、商品に貼られているべきシールがきちんと貼ってあるかも検査できます。詳しく説明すると、シールが貼ってあれば、貼っていない部分に比べて光の量が少なくなるからです。こうした判断を光センサで自動化することにより、人が判断するよりも納品する商品の安定化・質の向上が実現できるでしょう。

予知保全

光センサを活用して工場の設備を24時間監視することで、故障を事前に察知できます。例えば、設備の作動回数を検知し、正常に動いている場合と異常をきたした場合のデータを収集・分析することで、設備が異常をきたす傾向がわかるようになります。作動回数以外には、電流や振動、温度などのデータによって検知が可能です。これにより、故障する前に設備をメンテナンスすることで、故障を回避しやすくなるのです。

近接検知

次に近接検知です。これは、光センサによって設備の周囲を監視することで、人が危険エリアに近づいたり侵入したりすることを検知します。危険エリアに近づいた場合にはアラートを発し、侵入した場合には設備を緊急停止することが可能です。これらが実現できれば、作業者の安全性を保つことにつながります。

上記のように光センサはさまざまなことを実現させています。

まとめ

光センサは、さまざまな物質を高い精度で高速に検知可能です。そのため製造業や家電、医療といった広い分野で活用されています。また近年は、IoTなどの技術革新に伴いセンサに求められる水準が高まっているため、光センサの活用事例も増えていくでしょう。今後も光センサの新製品は、次々に開発されていくと予想されるため、自社のニーズに適したものを検討してみてはいかがでしょうか。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化