DXを加速させながら企業の成長を図っていく上で、組織全体にDXの考え方を浸透させることは必須の取り組みだと言えます。「社会の大丈夫をつくっていく」をキーメッセージに創業時から続く電話機事業をはじめ、情報端末やATM、プリンターなど多くのインストールベースと、長年のモノづくりで培った技術力を強みとし、社会課題を解決するソリューションを幅広く提供している沖電気工業(OKI)は、2022年よりDX戦略を策定し、推進しています。

DX戦略はどのような背景で生まれ、またどのように同社の経営を支えているのでしょうか。本記事ではコアコンセプト・テクノロジー(CCT)取締役CTOの田口紀成氏が、OKIの理事でデジタル責任者(CDO)の坪井正志氏に伺いました。

1983年、慶應義塾大学工学部卒業後、沖電気工業に入社。ソフトウェア開発、SE、商品企画を行う。新事業創出としてコールセンターシステム(CTstage)の企画、開発を行い、国内トップシェアの商品に育てた。その後、事業マネジメントに移り、企業ネットワークシステム事業部長、情報システム事業部長、取締役専務執行役員ソリューションシステム事業本部長などに従事。2022年4月よりデジタル責任者(CDO)に就任し、DX戦略の策定、推進を行う。

2002年、明治大学大学院 理工学研究科修了後、株式会社インクス入社。2009年にコアコンセプト・テクノロジーの設立メンバーとして参画し、3D CAD/CAM/CAEシステム開発、IoT/AIプラットフォーム「Orizuru」の企画・開発などDXに関する幅広い開発業務を牽引。2015年に取締役CTOに就任後は、モノづくり系ITエンジニアとして先端システムの企画/開発に従事しながら、データでマーケティング&営業活動する組織/環境構築を推進。

目次

自分たちがすべきDXは「4象限」で網羅

田口氏(敬称略、以下同) 御社は、社内外のDX実現を加速するためにDX戦略を定めています。まずは、どのような考え方なのか、お聞かせいただけますか。

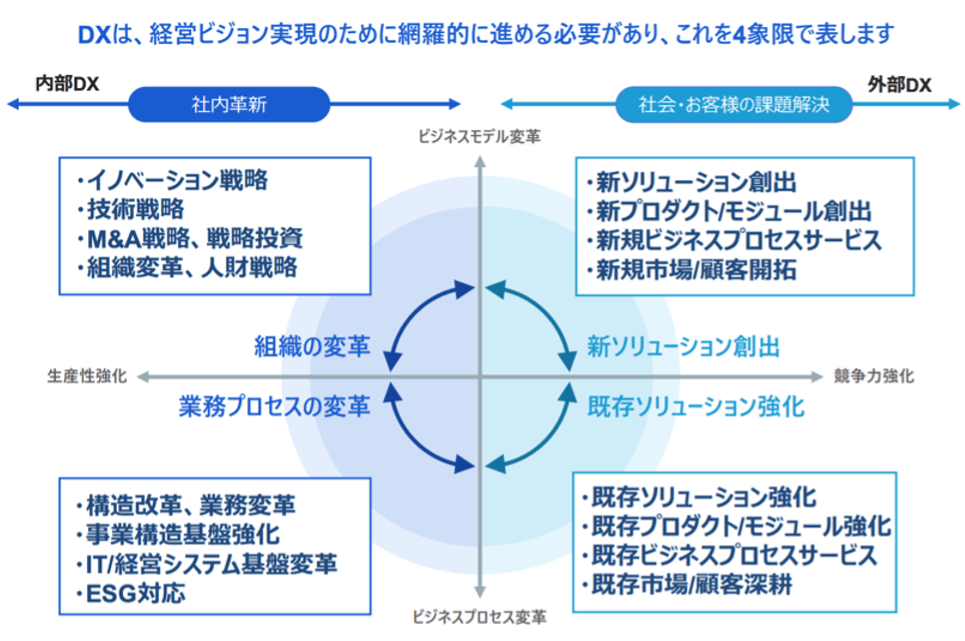

坪井氏(敬称略、以下同) 当社は、自社のDXだけでなく対外的なDXも含め、網羅的にDXを捉え、実現していくために、2022年6月にDX新戦略を策定しました。DXにおいては社内のITシステムの刷新も大事なのですが、事業構造改革やビジネスモデルの変革が必要と捉えています。また、社外に対しては、自社のDXの実践を行い、「外部化」することによりお客様のDX実現を支援していきます。さらにDX戦略と経営戦略は一体と考えていることから、2023年8月に同年5月に発表した「中期経営計画2025」(以下、中計)に合わせて「DX戦略2025」(以下、DX戦略)としてアップデートをし、中計達成に向けた推進をしています。こうした考え方を表しているのが、「DX4象限」です。

右上の第1象限から反時計回りに、新ソリューションの創出(第1象限)、組織の変革(第2象限)、業務プロセスの変革(第3象限)、既存ソリューション強化(第4象限)となっています。

縦軸を「ビジネルモデル変革」と「ビジネスプロセス変革」、横軸を「競争力強化」と「生産力強化」としております。大きく分けて右側は社会やお客様の課題解決につながるもの、左側は社内革新に分類しています。

4象限の軸の切り方は非常に普遍的ではありますが、同時に非常に大事なことです。例えば新しいお客様にどんな価値を提供していくかという一方で、既存のお客様がDXを進める上でどのような貢献ができるかなどを考えると、やるべきことがまだまだあるのが分かります。4象限の切り方は当社で考えた、独自のものです。それぞれの取り組みが分離しないように、中心の矢印が示すように連動しながら取り組みを進めています。

田口 先ほどDX戦略の説明で「DX4象限」と合わせて、「外部化」というキーワードを挙げています。これは、どのようなことを意味するのでしょうか。

坪井 外部化(エクスターナライゼーション)とは、外部委託ということではなく、「自社の技術・プロセスを、お客様に製品やサービスとして提供すること」と定義しています。これは、DX戦略において、「DX4象限」とセットで重要な考え方です。日本は国内マーケットだけでも利益が出る市場だったところもあり、提供するソリューションがどうしても、特定のお客様や社内のためだけとなりがちで、そこから発展しない傾向がありました。しかし、欧米などでは、初めから外部化を意識し、目の前のお客様のニーズに対応しながら、より広いマーケットを意識しています。このような意識が、社内の高度な技術、プロセスを向上させ、お客様のニーズにもつながり、商品としての提供につながると考えています。

例えば、当社で行っているEMS(設計・製造受託)事業は、社内の設計・製造技術をお客様のDXに貢献させるべく提供するという外部化の1つです。

長年培ってきた生産の経験から、Made in Japanの特長を活かしてハイエンド型EMS事業を展開しており、医療や航空宇宙などのお客様から信頼を得ています。情報通信技術やメカトロニクス技術などで培われた高品質・高信頼性のモノづくり技術により、まるでお客様の工場として、設計から調達、実装、試作、装置組立、保守までサポートし、お客様のニーズに対応しています。

全員参加型のイノベーションで将来事業の創出

田口 DX戦略が、御社の強みを活かしているのが分かります。2023年5月に発表した中計とDX戦略2025との関係は、どのようになっていますか。

坪井 今回発表した中計の中でDX4象限を「将来事業創出の価値創造戦略」として位置付けています。DX戦略2025は、DX機軸で中計をブレイクダウンしたものとなり、DX戦略2025を推進することで「中期経営計画2025」を推進することと考えています。特に中計では、テーマを2つ掲げています。1つが業績を2019年度の水準へ戻すこと、もう1つがOKI創業150周年である2031年を目指した将来事業の創出です。

私どもの危機意識の背景として、売上が上がっていないことや、市場ではキャッシュレスやペーパーレスなどが進み、やや減速ぎみになっていることがあります。先を見据えた時にどうしても新規事業や成長事業に目が行きがちなのですが、あえてここで「将来事業」と言っているのは、既存の事業をもとに新しい価値を生み出す意味も込めて定義しました。

DX戦略は、「将来事業」の骨幹となるフレームワークです。骨幹がきちんとしていれば、組織にブレイクダウンすることができて皆が伸び伸びと動けるようになり、色々なことが実行できるようになるからです。これがない状態だと、竹槍を持たせて闘わせるようなものです。

田口 第3象限では「全員参加型イノベーション」を掲げていますが、中計でも「全員参加型」は重要なキーワードとなっています。どのような背景があったのでしょうか。

坪井 新しいソリューションを生むために組織変革をしたいわけではなく、既存のソリューションの変革も含めて、イノベーティブな発想でやっていける組織に変えたいと考えているからです。当社のような歴史のある会社だからこそ、ひとにぎりの天才が起こすイノベーションではなく、すべての社員がこれまでのマネジメントにとらわれず既存の技術と新技術を組み合わせることで新しい価値を創出していく。これが、全員参加型のイノベーションです。

イノベーションを起こす前に、まずはイノベーティブな組織になる必要があります。同様の組織体制については全世界的な課題だと認識されているので、国際標準化機構(✳1)が「ISO56000シリーズ(✳︎2)」という形でイノベーションのマネジメントシステムを定義しています。当社では、この標準規格をいち早く先取りし、2018年4月より「YumePro」というイノベーション・マネージメントシステムを制定し、全員参加型のイノベーションを興しています。この取り組みを進める上では当然、色々なデジタル技術を使いますので、DXを一体化して捉えていくことが必要と思っています。

✳2:企業がイノベーションを促進するための国際標準規格

ただ、「全員参加型」は言うほど容易ではありません。当社では、社員のイノベーション認知度に併せてさまざまなイノベーションに関する研修を実施しています。組織としてイノベーションを浸透させるのに欠かせないのは経営層のコミットメントです。、社長や副社長とのランチミーティングで社員と直接対話するなど、「全員参加型」として一体感が生まれます。日本企業では、ISO56000シリーズの導入は一部門にとどまる場合が多く、当社のように全社一丸となって取り組んでいる例は少数だと思います。

ウォーターフォールとアジャイルを共存させるべく試行錯誤を重ねる

モノづくりの世界では、必然的にISO9001(品質マネジメントシステムに関する国際規格)が基本となります。この大命題に対して、各組織の標準プロセスを定義してから出荷判定までの各工程に導入しているケースが非常に多いと思いますし、私どももそうしてきました。

ISO9001に準拠することによって非常に品質のマネジメントは良くなるのですが、決定的な課題としてはウォーターフォールが前提であることが挙げられます。基本的には次のプロセスに進むには所定のチェックポイントで合格する必要があり、途中工程のスキップや後戻りするのがとても大変になります。

ウォーターフォールに対して、アジャイルの考え方はやや相反する部分がありながらも、この両者をどう共存させるかを、1つのテーマにして試行錯誤しながら顧客密着型で進めています。

お客様が要件を決められている案件に関しては、従来どおりとする一方、事業の目的が市場開拓型であるとか、お客様自体のRFP(提案依頼書)が明確でなくPoC(概念実証)で進める場合にはまずISO56000シリーズのプロセスを適用しています。そこからデリバリーの段階になれば品質を確保する必要があるので、ISO9001に乗せていくようにしています。

田口 イノベーティブな組織づくりを進めていく点においては、今年度に実施した事業体制の見直しと連動しているわけですね。

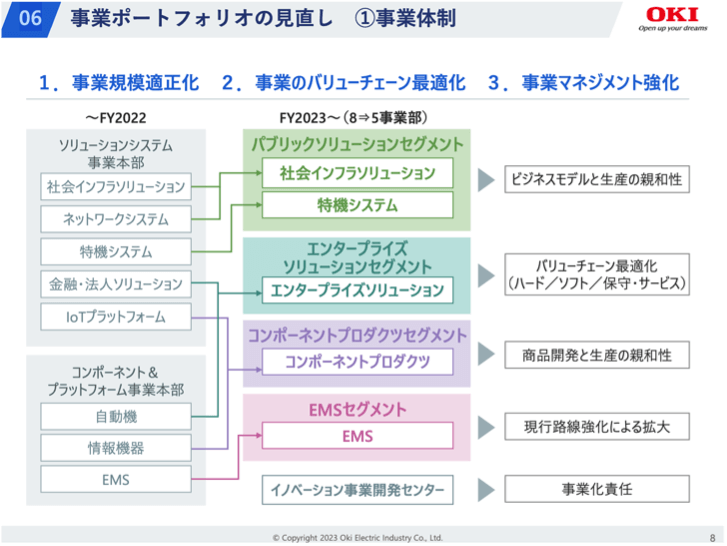

坪井 はい。2023年からは事業のバリューチェーン最適化を図るという観点で、8つあった事業部を5事業部に再編し、事業セグメントを4つに分けました。

当社を含め規模の大きな情報通信メーカーにはよくある伝統的なパターンとして、情報系と通信系、公共系で別々に事業をやっている面があり、どうしても縦割りになりがちでした。そこで、技術的に共通する部分があってもビジネスモデルが違うなどの理由で別になっていた事業部を、素直に市場や属性に応じて分けました。

例えば、金融機関のATMを扱う部署と、営業カウンターのシステムを扱う部署は従来、それぞれ別の事業本部に属していました。お客様は同じなのに組織として縦割りでしたが、新体制では「エンタープライズソリューション」としてまとめました。

技術は必ず融合していく 事業部再編の「横串」は技術本部

田口 私の印象を申しますと、今年度からできた4つのセグメントは、上半分がシステムインテグレーション、下半分はプロダクトサービスとそれぞれ、垂直統合されたように見えますがいかがでしょうか。

坪井 そのように見ていただけると有り難いですね。4つの新しい事業セグメントで5事業部に再編したところです。重要なのは、横串機能として新たに設置した研究開発や、先行技術開発に特化した技術本部です。

技術は間違いなく、さまざまな面で融合していきます。私は当社で40年働いておりまして、いわばパソコンの黎明期から技術が融合していくのを見てきました。むしろ、融合した技術を提供していかないと、お客様のニーズに対応できないという時代になってきています。昔は技術ごとの縦割でも何とかなった面もあるかもしれませんが、新たに設けた技術本部は先行的な技術をまとめていく役割を果たします。過去にも同様の試みはいくつかありましたが、ここまで行動に移せたのは今回が初めてではないでしょうか。

田口 だいぶ意志が働いた組織変更だという感じがします。

坪井 それは当然ながら、危機感の裏返しでもありますね。

田口 技術が融合することの大切さは、どのような場面で感じてこられたのでしょうか。

坪井 1996年に社内ベンチャーだったCTstageの立ち上げに関わった時の経験からですね。技術が融合することで、新しいものを創るという貴重な経験をしました。この場合は、電話とコンピューターの融合です。当時の旬な技術として、CTI(コンピューター・テレフォニー・インテグレーション)がありました。CTstageは、コールセンターに必要な機能をまとめたソリューションで、CTIが基盤となっています。

CTIの活用により、電話による音声通話と、コンピューターのデータを統合することで、コールセンター機能を自社で管理できます。それまでは、大規模なコールセンター機能を持つテレマーケティング会社に外部委託することが多かったのですが、CTIによって中小規模のコールセンター機能を自社に持たせることができ、自社のデータベースと連動させられます。ダイレクトマーケティングの考え方が流行したこともあって急速に伸び、国内シェアトップを取れるようになりました。

今では当たり前になっていますが、当時は受け入れられる土壌ではありませんでしたね。また先ほども少し触れたように、当時は社内が縦割りで、情報系と通信系の会話は決して多くありませんでした。電話とソフトウェアの要素技術をつなげるわけですから、両部署が会話をしないとCTIは実現しません。私は情報系に所属していたのですが、成功した理由を挙げるなら、通信系に移ったことですね。

田口 ほう! それはなぜですか。

坪井 電話のことについて、情報系の者で分かる部分もありますが、深くは理解できないですよね。通信系の部署に移って、そこのメンバーと一緒になってトラブルやハードルを何度もクリアしながら、新しいシステムを作り上げていきました。

その部署にいないと、困難を乗り越えるのは難しいです。別部署のままでは、助けてもらえなかったかもしれません。当時、通信系の部署に移った時は、「あいつは食われてしまうんじゃないか」と心配されましたけれど。同じOKIという会社に入ったのですから、話をしてみると志向性がそれほど違うわけでもなく、技術が好きな人も多いのだなと思いました。

DX戦略を骨幹に「社会の大丈夫をつくっていく。」

田口 DX戦略を基本に、これからもさまざまな取り組みが広がっていく予感があります。今後の展開をどのように描いていますか。

坪井 DX戦略で最も大切なことは、経営戦略と連動することです。この骨幹があることで、組織にブレイクダウンしていけます。

当社は、「社会の大丈夫をつくっていく。」というキーメッセージを掲げています。社会インフラを営む業種や海洋の防衛に関する仕事の一方で、OKIというと銀行のATMを連想されるように、金融や製造業のお客様も多くいらっしゃいます。こうしたお客様を支援することは、「社会の大丈夫」につながるとの考え方です。

2031年には創立150周年を迎えます。SDGsが2030年の世界のありたい姿を描いているように、私たちも150周年に向けて、「社会の大丈夫をつくっていく。」ことを追求していきたいですね。

投資家の皆さんの考え方も変わってきていると感じています。2000年代は株主資本主義と呼ばれていたように、「会社は株主のものだ」というトーンが非常に強く、株主の利益が重視された頃からは変わっています。当社の株主というよりも、より広い意味での投資家が、企業は社会に貢献すべきだと考えるようになっていますね。日本独自の考え方で「法人格」がありますが、会社という人格がしっかりしていないといけないのだということですよね。

田口 投資家の考え方は、明らかに変わってきていますね。

坪井 そうですね。ここからは私の個人的な意見も含まれますが、この業界をずっと見てきた者からすると、日本のITやIoTは10年、20年遅れているのが悔しいじゃないですか。こんなにいい技術者がたくさんいて、色々な人が努力しているにもかかわらず。

でも今、経営者も含めたより多くの人が「DXをやるべきだ」と、やっと言うようになってきています。これは最大のチャンスです。日本のIT化の遅れは実際にありますが、そこでリカバリーを図ってトップを目指していこうと考えたときに、当社もグローバルでの事業を意識して外部化を進めていくのは大事なことであると思っています。

田口 製造に関わる者としても、貴重なお話をたくさん伺いました。ありがとうございました。

【関連リンク】

沖電気工業株式会社 https://www.oki.com/jp/

株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/

【こんな記事も読まれています】

・【会員限定動画】サプライウェブで実現するマスカスタマイゼーション時代の企業戦略

・製造業における購買・調達業務とは?課題の解決方法も紹介

・ビジネスや技術のトレンドに反応しながら進化を続けるCRMの事例を紹介