デジタル技術の活用に取り組む先進企業として「DX銘柄2022」に選定された応用地質は、地質調査を主事業とする建設コンサルタント会社です。2021年策定の中期経営計画に基づき、DXを核としたイノベーション戦略を成長ドライバーに掲げ、サービスのデジタル化と社内改革を進めてきました。その推進力の源はどこにあるのか、また改革を通じて同社が目指すものとは――?

コアコンセプト・テクノロジー(CCT)CTOでKoto Online編集長の田口紀成氏が、製造業DXの最前線を各企業にインタビューする本シリーズ。第5回となる今回は、応用地質の執行役員DX推進本部本部長である松井恭氏に、同社のDX戦略やデジタル技術を活用した新サービスについて伺いました。

ソフトウエア開発技術者として社会人キャリアをスタートし、通信ネットワーク監視システムや交通管制システム等の大規模社会インフラシステム構築、業界標準仕様の策定などに携わる。社内としては交通インフラ事業責任者としてCMMレベル3を取得後、自身もISO15504及びAutomotiveSPICEのアセッサーの資格を取得し、全社PM統括責任者として開発プロセスの再構築を行うとともに社外プロセス改善コンサル業務へ展開。

「他社事業のためのシステム構築が自社の事業」というSIerの図式から「自社事業のためのシステム開発、プロセス改善を行うこと」を目指し2017に応用地質に入社。当時発足直後の情報企画室に配属され防災・減災分野を中心に基盤システムの再構築及びAIの積極的導入等を進めるとともに、内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)に応用地質の社会実装担当者として参画。並行して社内基盤の開発プロセス及び情報セキュリティの強化施策も担当し現職に至る。

2002年、明治大学大学院理工学研究科修了後、株式会社インクス入社。自動車部品製造、金属加工業向けの3D CAD/CAMシステム、自律型エージェントシステムの開発などに従事。2009年にコアコンセプト・テクノロジーの設立メンバーとして参画し、3D CAD/CAM/CAEシステム開発、IoT/AIプラットフォーム「Orizuru(オリヅル)」の企画・開発などDXに関する幅広い開発業務を牽引。2014年より理化学研究所客員研究員を兼務し、有機ELデバイスの製造システムの開発及び金属加工のIoTを研究。2015年に取締役CTOに就任後はモノづくり系ITエンジニアとして先端システムの企画・開発に従事しながら、データでマーケティング&営業活動する組織・環境構築を推進。

コア技術をデジタルと融合 DX戦略を成長ドライバーの柱に

田口氏(以下、敬称略) 最初に、応用地質株式会社の事業概要についてお聞かせください。

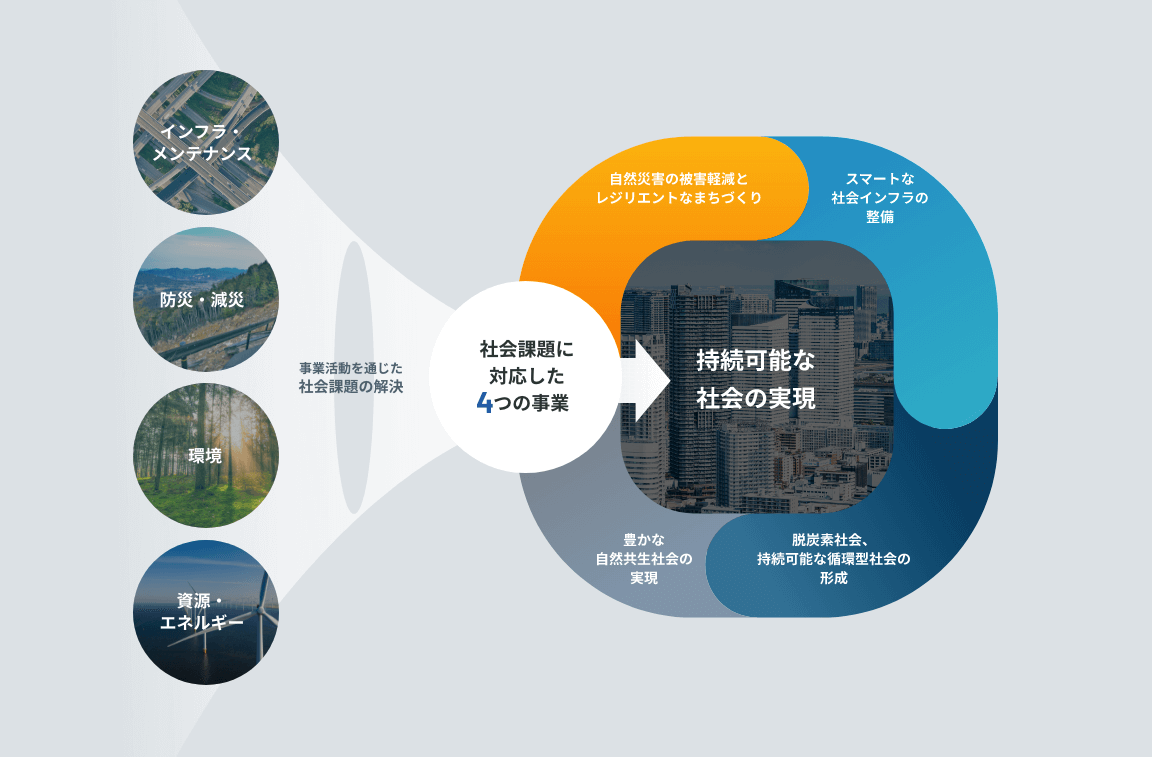

松井氏(以下、敬称略) 当社は専門的な知見と技術を強みとした地質調査を提供している会社です。「インフラ・メンテナンス」「防災・減災」「環境」「資源・エネルギー」という4つの事業セグメントを展開し、社会インフラの維持や災害に強いまちづくり、自然環境保全、エネルギーの安定供給などに貢献してきました。

各事業で調査やモニタリング、分析、コンサルティングなどのサービスを幅広く提供するほか、調査用の各種探査装置や災害監視用のセンサ、地震計や水位計などを開発・製造しています。近年では、調査技術とデジタル、AIの融合をテーマとした事業展開に注力しています。

田口 ありがとうございます。御社は2021年12月期から3年間の中期経営計画「OYO Advance 2023」の中で、研究開発戦略と並んでDX戦略を成長ドライバーとして位置付けられています。この内容を決定された経緯を教えていただけますか。

松井 成長ドライバーが研究開発戦略とDX戦略の2本柱となっているのは、米スタンフォード大学のチャールズ・オライリー教授が著書『両利きの経営』の中で提唱する、「知の深化」と「知の探索」の考え方が背景にあります。「知の深化」を担うのが、研究開発戦略です。成功の確率が高いものを見極めて質の高いサービスに磨き上げ、安定的な収益につなげていくための柱ですね。そして、コストがかかり不確実性も高いが、組織内にはない新しい知見に触れイノベーションの種を見つけていく「知の探索」を、DX戦略で進めるという考え方でした。

田口 なるほど、2つの戦略に深化と探索という異なるミッションを持たせ、両輪で成長を目指すというコンセプトだったのですね。

“攻め”と“守り”のDXを担うDX推進本部

田口 では次に、DX戦略の内容と体制についてお聞かせください。

松井 まず、DX推進の中心となっている「DX推進本部」という部署があります。2023年3月まで社長の天野が本部長を務めていた「情報企画本部」が、4月に名前を変えて発足しました。

DX推進本部には「ITソリューション企画部」「システム推進部」「プロジェクト室」という3つの部門があり、それぞれが“攻め”と“守り”の役割を担っています。

攻めのDXを担うのが、ITソリューション企画部です。当社のコア技術とデジタルを融合させてビジネスの高付加価値化を図り、新規事業の企画や立ち上げをミッションとしています。ここで生まれた企画が事業化する場合は、事業化の実行部隊としてITソリューション企画部内にプロジェクト室を開設します。新規事業は当社のコア技術が軸になりますから、技術本部からも技術者を呼び、最終的に着地する事業領域が見えたら、その事業部のメンバーにも参加してもらいます。兼務ではなく、全て人事異動です。

現在のプロジェクトは協業が多いのですが、事業を軌道に乗せるためのフィジビリティ・スタディ(新規事業などの実行可能性、採算性を調査すること)は特に重要な役割です。軌道に乗った事業は、事業部門に随時移管していくという流れができています。

田口 事業会社のIT部門は「既存のインフラをどう守るか」という側面が強い組織になりがちで、こうした攻めの体制を整えておられる企業様は非常に稀だと思います。技術者が一つの部署で専門性を磨き続けるだけでなく、他部署に移る機会があるということも、その後のキャリアに好影響を与えそうですね。攻めのDXから新しい事業部門が生まれる可能性もあるのでしょうか。

松井 現時点では、4つの事業セグメントに当てはまる協業もしくは新しい形態のビジネスとなっていますが、どのセグメントにも当てはまらない新しい企画が生まれれば、その可能性もあります。

次に守りのDXですが、この役割を担うのがシステム推進部です。具体的にはIT基盤の構成やセキュリティの担保、日常業務の効率化を行っています。

田口 日常業務の効率化はどのように進めているのでしょうか。

松井 今はとにかく全ての業務プロセスをデジタル化することに注力しています。そのためにはワークフローの分析と、扱うデータの見極めが重要です。システム推進部のメンバーには、とにかく手を動かして文字や図でワークフローを整理し、要件定義を明確にするよう伝えています。ワークフローを分析すると業務改善にも着手したくなりますが、デジタル化と改善を同時に進めると混乱を招きますから、デジタル化の後に改善を行います。要件定義ができたら、ノーコード・ローコード開発プラットフォームで業務プロセスをデジタル化していく流れです。今期中に全てのデジタル化を終え、次期中期経営計画でブラッシュアップを図っていきます。

田口 デジタル化まで自社で実行しているのですね。多くの会社は要件定義などの上流工程からベンダーに任せている印象がありますが、御社がデジタル化を自社で推進しているのはなぜでしょうか。

松井 「自社システムは自分たちが一番よく知っている」という状況にしておかなければ、業務が他人事になってしまうからです。ノーコード・ローコード開発プラットフォームを使うのは、開発スピードを上げることと、運用者からのフィードバックを得るためです。開発者と運用者が密に連携しながら開発を進めるDevOpsの推進がしやすくなるということですね。要件定義が適切に行われていれば、ノーコード・ローコード開発プラットフォームのメリットはさらに増大しますが、そうでない場合は単なるトライアンドエラーの繰り返しになってしまうでしょう。

ベンダーに依頼する際も、システムで実現したいことや得たい結果をしっかりと決定した上で依頼することが重要です。また、システム推進部のメンバーには、「この会社でプログラムを書けることには価値がない」とも伝えています。上流工程は自社で手がけ、コーディングはプロに任せるという明確な線引きを行なっています。

田口 私たちはシステムを内製化していただくことを最終目標に企業様のDX支援を行っていまして、プロジェクトでは必ずプロダクトオーナーチームとスクラムチームをつくります。プロジェクトや製品の方向性を決定する役割を担うプロダクトオーナーチームは企業様側でドライブしていただかなければ成り立たないのですが、その体制が最初からできている会社は御社が初めてです。DX推進の観点から理想的な組織になっていると感じます。

松井 発足したばかりの部署で本格的に機能し始めるのはこれからですが、そう言っていただけるのは嬉しいですね。

デジタル技術で地中データの活用を効率化

田口 御社のデジタル技術を駆使した「地中可視化サービス」についてご説明いただけますか。

松井 地中可視化サービスは、地中のガス管や水道管といった埋設物の位置や寸法を高い精度で可視化し、インフラ事業者や施工・設計事業者向けにオンデマンドで提供するサービスです。従来は依頼を受けた範囲だけを調査していたのですが、クラウド化により必要なときに必要な場所の埋設物情報を入手できるようになりました。日立製作所との協業により実現しています。

田口 協業はどのような経緯で始まったのでしょうか。

松井 近年、メディアでも道路の陥没事故が多く報道されています。当社は、以前からそうした事故の原因を探るため、路面下の空洞を見つける「路面下空洞調査」を提供していました。レーダーを搭載した路面下空洞探査車を走らせ、道路の下から反射した波形を人が読み取って空洞を見つけます。その作業をAIで効率化できないか、日立エンジニアリングと開発を進めていた時期がありました。

同時期に日立製作所も地中可視化サービスに着目していたようです。当社と日立エンジニアリングによる開発を知った日立製作所から連絡があり、互いの強みを生かして新市場をつくるという目的が合致し、協業がスタートしました。地下埋設物の位置を特定するには地上目標物との位置関係が重要です。専用のレーダー探査車に360度カメラを積んで地上を撮影し、目標物との位置関係を確認できるようにしています。

田口 例えると「Googleマップの地下版」というところでしょうか。ビジネスとして大きな可能性を感じますし、業界のデファクトスタンダードとなり得るサービスだと思います。日立製作所もそうした可能性を感じて御社との協業を決めたのだと思いますが、相当な投資をされたのではないでしょうか。

松井 はい。両社ともそれなりの額を投資しています。投資額は互いにオープンにし、一定の基準を設けた上で投資した割合に応じて利益を配分しています。

田口 今後の展開が楽しみです。「ハザードマッピングセンサソリューション」も、デジタル技術を駆使した御社の代表的なソリューションです。こちらの概要もぜひお聞かせください。

松井 興味をお持ちいただきありがとうございます。当社はセンサの開発製造も手がけており、地中に埋め込んで地盤の傾斜を測り地滑りや表層崩壊を検知・予測するセンサと、冠水を検知するセンサの2種類があります。土砂災害や冠水が頻発している近年では、こうしたセンサを使い、現場の状況を早く正確に把握することが重要です。しかし、センサの設置が増えると設置箇所の見極めやメンテナンスに大きなコストがかかります。また、収集したデータを技術者がローカル環境で分析していることも課題でした。そこで新たに開発したのが「クリノポール」と「冠すいっち」というIoTセンサです。LPWAを使って消費電力を低減し、エッジコンピューティングで極力通信量を抑えるよう設計しており、バッテリーで5年間稼働します。

モニタリング結果の定期送信以外は、変化がなければ通信しません。一定の閾値を超えたときのみデータを送るようにしており、災害発生につながりそうな変化があれば、エッジ側で計測周期を縮めるコントロールを行います。収集データはクラウド上で集約し、危険度が変化した際には事前登録されたメールアドレスにメールが自動送信されます。

センサの開発と同時に、当社の地質技術者のノウハウを用いて、短時間で災害危険箇所をスクリーニングできるAIの開発も進めました。それまでは高度な技能を持った技術者が地形を判読し、センサの設置箇所を地図上にマークしていたのですが、2万5000分の1の地形図を20メッシュほど分析するのに40~50時間かかっていたのです。これをAIに学習させた結果、同じ範囲の災害危険箇所の抽出を30分で完了できるようになりました。もちろんその後に技術者がチェックしてフィードバックも行いますが、スクリーニング作業の時間は劇的に短縮されました。最近では、AIの出力結果の適合率は90%ほどです。実はこのAIで日本全国の災害危険箇所を一通り抽出しています。国が設定している土砂災害危険区域のデータは、当社の社員であればGIS(地理情報システム)でいつでも確認できます。

田口 防災・減災の領域に変革をもたらしたプロジェクトではないかと思います。AIの機械学習の教師データに何を用いるかも重要だと思いますが、実装で苦労されたことはありますか。

松井 AIのトレーニングはパートナー企業に委託しています。初期段階では、技術者が書いた絵とAIの出力結果を見比べて、どの部分に修正が必要なのかを徹底的に確認しました。等高線の詰まり具合や水系の位置など、技術者が判読の際に着目していることを細かく特定し、パラメータとして強化することを何度も繰り返しました。

最初の壁は、AIの画像認識の問題です。技術者が描いた絵を大量に画像認識で学習させていくのですが、2万5000分の1の地形図に0.5mmのシャーペンで描いた線を、AIは50mの線と認識してしまうのですね。そうした調整には時間がかかりましたが、数社にお願いした中で前向きに取り組んでくださった会社と協業を進めているところです。

既存技術を軸に知的情報サービス産業へ進化

田口 ここまでお伺いした内容を振り返ると、既存技術を軸にデジタルデータを作ってサービス化していく取り組みに次々と着手されていますね。

松井 それは当社が多岐にわたるアナログ技術を持っているからです。だからこそ、DXで変革を起こせるフィールドが非常に広いのです。ただし、AIを含むデジタル技術はスクリーニングや現地作業にかかる時間を大幅に短縮できるものの、万能ではありません。特に防災・減災は人命に関わってきますから、必ず人が最終的な判断を下します。また、技術者の中にはAIに対して拒否反応を示す人も少なくありません。彼らにもAIが万能ではないことをしっかりと伝えています。AIは技術者に取って代わる技術ではなく、あくまで人が下す判断の精度を上げるために活用するのだということを知ってもらい、理解を得ています。

田口 おっしゃる通りです。ベンダーはAIが万能であることを伝えがちですが、それでは企業様に受け入れていただくことが難しい場合もあると感じます。人との協業を前提にした説明をしていく必要がありますね。現在提供されているデジタルサービスは、今後どのように展開されていくのでしょうか。

松井 地中可視化サービスは、これから事業化を目指していきます。ハザードマッピングセンサソリューションは、現在はセンサを一度売れば取引が終わるような売り切り型のビジネスですが、天野と私の理想は日本全国津々浦々にセンサを無料で配り、新たなビジネスを展開することです。無限の情報が生成される環境をつくり、情報提供を主体にした新しいビジネスを創っていきたいと考えています。創業から培ってきた現場技術の強みを生かしながら、攻めのDXを土台に知的情報サービス産業への進化を目指していきます。

また、2023年5月に気象業務法が改正されたことにより、洪水や土砂災害の予報業務に民間会社が参入できるようになりました。これはまさに応用地質が得意とする領域です。法改正で広がったビジネスチャンスを捉えられるよう、新しいサービスを展開していきたいですね。

田口 本日は貴重なお話をありがとうございました。

【関連リンク】

応用地質株式会社 https://www.oyo.co.jp/

株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/

【こんな記事も読まれています】

・【会員限定動画】サプライウェブで実現するマスカスタマイゼーション時代の企業戦略

・製造業における購買・調達業務とは?課題の解決方法も紹介

・ビジネスや技術のトレンドに反応しながら進化を続けるCRMの事例を紹介