デジタルフォレンジックは、企業のセキュリティ対策において不可欠な技術として注目を集めています。

情報漏えいやサイバー攻撃など、デジタル関連の問題が発生した際に、電子機器に残された痕跡を科学的に分析することで、事実関係の解明や証拠保全を可能にします。

製造業では特に、設計図や生産プロセスといった重要な技術情報を守るため、その重要性が高まっています。

サイバー攻撃の高度化や法規制の強化に伴い、経営者自身がデジタルフォレンジックの基礎知識を持つことが求められる時代となりました。

本記事では、製造業経営者が知っておくべきデジタルフォレンジックの基本概念から具体的な活用法、導入時の注意点まで、実践的な知識を体系的に解説していきます。

目次

デジタルフォレンジックとは?

デジタルフォレンジックとは、情報漏えい事件や不正操作など情報セキュリティ上の問題が発生した際に、コンピューターなどの電子機器に残る記録を保全・収集・分析する技術や手段の総称です。

パソコンやスマートフォン、ネットワーク機器など、デジタルデータを扱うあらゆる機器が調査対象となります。

デジタルフォレンジックの主な目的は、デジタルデータを法的証拠として扱える形で取り扱うことです。

日本では2006年のライブドア事件をきっかけに広く認知されるようになり、押収された電子機器から復元されたメールや機密ファイルが法的証拠として認められました。

デジタルフォレンジックは現代のセキュリティ対策において欠かせない存在となっているのです。

デジタルフォレンジックが必要とされる3つの背景

デジタルフォレンジックが必要とされる背景は、以下の3つがあげられます。

- サイバー攻撃の高度化

- 技術情報漏洩リスクの高まり

- 法規制の強化

順番に解説していきます。

背景1:サイバー攻撃の高度化

サイバー攻撃は日々進化し、その手口はますます巧妙になっています。

例えば、ランサムウェアという悪意のあるソフトウェアに感染すると、企業の大切なファイルが暗号化され、使用不能になってしまうのです。

このような高度な攻撃に対して、デジタルフォレンジックは攻撃の痕跡を解析し、侵入経路や手口を明らかにする重要な役割を果たします。

背景2:技術情報漏洩リスクの高まり

製造業では、製品の設計図や生産プロセスなどの技術情報が重要な機密情報となります。

これらの情報が競合企業に流出すれば、新製品の開発競争力や生産効率の優位性が失われ、企業の収益に大きな影響を及ぼす可能性があります。

例えば、2023年9月に大手自動車メーカーで発生した不正アクセス事件では、約10万件の個人情報が流出しました。

デジタルフォレンジックは、このような情報漏洩の原因究明や証拠保全に役立ちます。企業は、デジタルフォレンジックを活用することで、法的・社会的責任を果たし、自社を守れるのです。

背景3:法規制の強化

デジタルデータの管理や保護に関する法規制が世界各国で強化されています。

例えば、中国では2025年1月1日からネットワークデータセキュリティ条例が施行され、個人情報保護やデータの越境移転などに関する規制が厳しくなりました。

このような法規制の強化に伴い、企業はデジタルフォレンジックを活用して、法的要件を満たす証拠の収集・保全を行う必要性が高まっています。

デジタルフォレンジックの結果が法的に認められるためには、法律に基づいた機器を使用し、正しい方法で解析を行うことが重要です。

また、事実性・正確性の高い結果を導き出し、第三者の検証を経ることも求められます。

製造業におけるデジタルフォレンジックの事例3選

ここからは製造業におけるデジタルフォレンジックの事例を3つ紹介します。

順番に見ていきましょう。

事例1:ランサムウェア攻撃からの復旧と再発防止

ある製造業企業では、突然業務システム全体が使用不能になり、画面に身代金要求メッセージが表示されるという事態に見舞われました。

社内のファイルサーバーやデータベースが暗号化され、生産ラインが停止する深刻な被害が発生したのです。

デジタルフォレンジック調査を実施した結果、攻撃者が脆弱なVPN接続を悪用して社内ネットワークに侵入していたことが判明しました。侵入後、攻撃者は約2週間にわたり社内システムを偵察し、重要なバックアップシステムを無効化してから、ランサムウェアを展開していたことが明らかになりました。

この調査結果をもとに、企業はVPNセキュリティの強化、多要素認証の導入、ネットワークセグメント化などの対策を実施。

さらに、オフラインバックアップ体制を構築したことで、同様の攻撃への耐性が大幅に向上しました。

事例2:技術情報の社内漏洩調査

製造業大手の企業で、新製品の設計図や製造プロセスに関する機密情報が競合他社に流出した疑いが生じました。経営陣は情報漏洩の事実確認と責任者の特定のため、デジタルフォレンジック調査を依頼しました。

調査チームは社内PCやサーバーのログ分析、メール通信の調査、クラウドサービスの利用状況などを詳細に検証。

その結果、特定の社員が個人用のクラウドストレージを使って機密データを社外に持ち出していた証拠が発見されました。さらに調査を進めると、その社員が競合他社と接触していた形跡も確認されたのです。

この調査結果は内部不正の証拠として人事処分の根拠となっただけでなく、情報セキュリティポリシーの見直しや監視体制の強化につながりました。

また、USBデバイスの使用制限やクラウドサービスのアクセス管理強化など、具体的な対策も実施されています。

事例3:不正会計の発見と証拠保全

製造業の中堅企業で、財務諸表の不自然な数値変動から不正会計の疑いが浮上しました。経営陣は事実関係を明らかにするため、デジタルフォレンジックの専門家に調査を依頼したのです。

調査チームは会計システムのデータベース、経理担当者のPC、メールサーバーなどから電子証拠を収集。特に会計ソフトのログ分析や削除されたスプレッドシートの復元作業に注力しました。

調査の結果、特定の経理担当者が在庫数値を意図的に操作し、架空の利益を計上していた証拠が発見されたのです。

デジタルフォレンジック調査によって、不正の手口、期間、金額などが明確になり、適切な是正措置を講じることができました。

この事例では、不正会計の発見だけでなく、法的に有効な証拠を確保できたことで、関係者への適切な対応と再発防止策の実施が可能になりました。

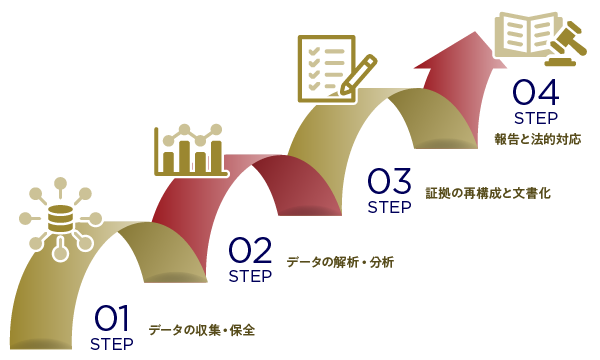

デジタルフォレンジックの4つの主要プロセス

デジタルフォレンジックを実施するときには、以下4つのプロセスを踏みましょう。

1.データの収集・保全

2.データの解析・分析

3.証拠の再構成と文書化

4.報告と法的対応

順番に解説していきます。

プロセス1:データの収集・保全

まずはデータの収集と保全です。パソコンやサーバー、スマートフォンなど、関連する全てのデジタル機器からデータを集めます。

この際、データの改ざんや消失を防ぐため、専用の機器や技術を使用します。例えば、ハードディスクの完全なコピーを作成し、オリジナルのデータに一切手を加えません。

また、データのハッシュ値(データの指紋のようなもの)を記録し、後で改ざんされていないことを証明できるようにします。

このプロセスは、証拠の信頼性を確保する上で極めて重要で、法的な効力を持つためには欠かせません。

プロセス2:データの解析・分析

収集したデータを詳しく調べ、重要な情報を見つけ出すのがこのプロセスです。

専門家は、削除されたファイルの復元や、暗号化されたデータの解読を行います。またログファイル(コンピューターの動作記録)を分析し、不正アクセスの痕跡や、情報漏洩の経路を特定します。

例えば、ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)に感染した場合、感染経路や影響範囲を調べるのです。

この作業には高度な専門知識が必要で、誤った解析は誤った結論につながる可能性があるため、経験豊富な専門家が行うことが重要です。

プロセス3:証拠の再構成と文書化

解析・分析で得られた情報を基に、事件の全体像を再構築しましょう。

時系列に沿って出来事を整理し、関連する証拠を結びつけて、何が起こったのかを明らかにします。例えば、不正アクセスの場合、攻撃者の侵入から情報漏洩までの一連の流れを再現するのです。この過程で、証拠となる画面のスクリーンショットや、ログファイルの抜粋など、具体的な証拠を文書化します。

再構成と文書化は、後の法的手続きや、セキュリティ対策の改善に役立つ重要な作業です。

プロセス4:報告と法的対応

最後に、調査結果をまとめ、関係者に報告します。

報告書には、発見された事実、分析結果、そして結論を明確に記載します。

この報告書は、経営陣への説明や、監督官庁への報告、さらには法的手続きの証拠として使用される可能性があります。

例えば、情報漏洩が発生した場合、漏洩した情報の範囲や、責任の所在を説明する必要があるのです。報告書は、専門用語を避け、分かりやすい言葉で書かれることが重要です。

また、第三者による検証が可能なように、調査プロセスの詳細も含める必要があります。この報告書を基に、再発防止策の立案や、法的措置の検討が行われます。

デジタルフォレンジック導入時の3つの注意点

デジタルフォレンジック導入時は、以下3つのポイントに注意しましょう。

- 調査に時間がかかる

- 専門知識が必要で社内調査は避ける

- 証拠データを守る

順番に解説していきます。

注意点1:調査には時間がかかる

デジタルフォレンジック調査は、一般的に想像以上に時間を要します。

膨大なデータを詳細に分析する必要があるため、準備から調査完了まで数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。特に製造業のような大規模システムが対象となる場合、調査期間はさらに長くなる傾向にあります。

企業のデータ量は膨大であり、様々なフォーマットやシステムからのデータそれぞれに対して異なるアプローチが必要となるからです。

また、担当者が他の業務と兼務する場合、通常業務に加えてデータ整理の時間を確保するのは非常に困難でしょう。調査の納期には十分な余裕を持って依頼し、調査会社と綿密なコミュニケーションを取ることが重要です。

最近では時間短縮に特化した「ファスト・フォレンジック」の導入も選択肢となっており、データ収集の自動化や効率化が期待できます。

注意点2:専門知識が必要で社内調査は避ける

デジタルフォレンジック調査には、デジタル技術や法律に関する高度な専門知識が必要です。

専門的な知識や技術を持ち合わせていない場合、社内で問題を解決しようとせず、調査会社に依頼することが賢明な判断となります。

社内調査を行うと、適切な証拠保全ができず、証拠能力が失われる恐れがあるのです。また、社内調査では公平性や客観性を担保することが難しく、調査結果の信頼性が損なわれる可能性も否定できません。

企業の情報システム管理部署であっても、正確に調査することはほとんど不可能と言われています。自力で調査した結果、調査に必要なログや保存していたデータを上書き・削除してしまう危険性もあります。

セキュリティインシデントが発生した際にすぐに調査を開始できるよう、事前に信頼できる調査会社を選定しておくことが大切です。

注意点3:証拠データを守る

デジタルフォレンジック調査の第一歩は、証拠データを失わないようにすることです。デジタルデータは容易に削除や上書きができてしまうため、保全に細心の注意が必要となります。

調査対象となる機器の電源を切らず、スリープモードの状態で管理することが重要です。機器の電源を切ってしまうと、RAMなどの揮発性メモリに一時的に保存されているデータやログが削除されてしまいます。

証拠保全の際には、専用の書き換え防止デバイスを使い、オリジナルデータが変更されないようにすることが基本となります。

また、証拠のコピーを作成し、それをもとに調査を進めることで、万が一のデータ損失にも対応できるでしょう。インシデント発生後は、対象機器をネットワークから切断し、専門家の指示があるまで触らないことが望ましいのです。

市販の調査ソフトを使用した自力調査も避けるべきで、証拠の改ざんリスクを最小限に抑えるための対策を講じることが重要です。

デジタルフォレンジックの今後の発展

デジタルフォレンジックの市場規模は、2025年から2032年までの間に拡大すると予測されており、製造業を含む多くの業界で重要性が高まっています。

AIと機械学習技術の導入により、膨大なデータから証拠を抽出する精度と効率が大幅に向上するでしょう。

クラウドフォレンジックスの発展も注目すべきトレンドで、クラウド環境でのデータ管理が一般化したことに伴い、新たな解析技術が求められています。

またIoTデバイスの普及により、多様なデジタル証拠源が増加し、フォレンジック技術の適用範囲も広がっています。

モバイルデバイス分析プラットフォームも重要な成長分野となっており、スマートフォンやタブレットからのデータ収集・分析が不可欠です。

まとめ

デジタルフォレンジックは、製造業における情報セキュリティの要となる技術です。

サイバー攻撃の高度化、技術情報漏洩リスクの増大、法規制強化を背景に、その重要性は年々高まっています。ランサムウェア対策や内部不正調査、不正会計発見などの事例からも、その有効性は明らかです。

導入にあたっては、調査に時間がかかること、専門知識が必要なため社内調査は避けるべきこと、証拠データの適切な保護が重要です。

製造業の経営者は、デジタルフォレンジックを単なる事後対応ではなく、企業価値を守るための戦略的投資として位置づけ、セキュリティ体制の強化に活用すべきです。

情報資産を守ることは、製造業の競争力維持と持続的成長への近道です。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化