GXとは、Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略称で、環境に配慮した社会への大きな変革を意味しています。

石油や石炭などの化石燃料から太陽光や風力といった再生可能エネルギーへの転換を目指すこの取り組みは、単なる環境保護だけでなく、新たな経済成長の機会としても注目されています。

製造業においては、エネルギー消費量削減によるコスト削減や企業イメージ向上、政府支援の活用といった様々なメリットが期待できるでしょう。

この記事では、製造業がGXに取り組むべき理由とメリット、具体的な推進事例や進め方について詳しく解説していきます。

目次

GXとは?

GXは、Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)の略称で、環境に優しい社会への大きな変革を意味します。

具体的には、石油や石炭などの地球温暖化の原因となる燃料から、太陽光や風力といった自然の力を利用したエネルギーへの転換を目指します。この取り組みは、単なる環境保護だけでなく、新しい技術や産業を生み出す経済成長の機会としても捉えられています。

例えば、再生可能エネルギー関連の技術開発や、省エネ製品の普及などが挙げられるでしょう。GXは企業だけでなく、私たち一人ひとりの生活や行動の変化も含む、社会全体の変革を目指すものなのです。

このような取り組みを通じて、地球環境を守りながら経済も発展させる、持続可能な社会の実現が期待されています。

GXが注目されている3つの背景

GXが注目されている背景には、大きく3つの事象があげられます。

- 地球温暖化と気候変動の深刻化

- 2050年カーボンニュートラル宣言

- 社会の期待と顧客ニーズの変化

順番に見ていきましょう。

背景1:地球温暖化と気候変動の深刻化

地球温暖化による気候変動問題は、GXが注目を集める最大の理由です。

世界中で豪雨災害や干ばつ、竜巻、広範な森林火災などの異常気象や自然災害が増加しており、私たちの生活に直接影響を及ぼしています。

IPCCが2021年に発表した第6次評価報告書では、気候変動の深刻さが科学的に示されました。

温暖化の主な原因は二酸化炭素などの温室効果ガスであり、脱炭素やカーボンニュートラルといった排出削減の取り組みが不可欠になっているのです。

気候変動は食糧供給の不安定化や住居の危険性向上だけでなく、資源枯渇による製品製造の困難化や物流混乱など、経済活動にも大きな影響を与える可能性があります。

背景2:2050年カーボンニュートラル宣言

2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを国際的に宣言しました。

カーボンニュートラルとは「温室効果ガスの排出量と吸収量を同じにする」という意味で、この目標達成には社会の仕組みそのものを変革する必要があります。

GXはこの変革を経済成長の機会と捉え、産業競争力を高めるために必要な取り組みとして位置づけられています。日本政府はGX実行会議を設置・開催し、官民一体となった取り組みを推進しています。

また、企業の自主的な取り組みを促進するためのGXリーグも立ち上げられ、多くの企業が参加しています。

カーボンニュートラル実現に向けては、再生可能エネルギーの普及や省エネルギー技術の開発、ZEB(ゼロエネルギービル)やZEH(ゼロエネルギーハウス)の推進など、様々な取り組みが進められています。

このような国を挙げての取り組みが、GXへの注目を高める大きな要因となっているのです。

背景3:社会の期待と顧客ニーズの変化

環境問題への意識の高まりにより、消費者や投資家の期待やニーズも大きく変化しています。環境に配慮した製品やサービスへの需要が増加し、企業の環境への取り組みが購買決定の重要な要素になりつつあります。

また、世界的にESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視した投資)が拡大しており、企業の環境対応が資金調達にも影響を与えるようになりました。

GXを推進することで、企業はこうした社会の期待に応えながら、エネルギーと資源の効率的な利用によるコスト削減や競争優位性の向上といった経済的メリットも得られます。

GXは単なる環境対策ではなく、新たな経済成長の機会として捉えられており、企業にとってはイノベーションと競争力強化のチャンスとなります。

社会全体にとっては持続可能な社会の実現への道筋となる、非常に重要な取り組みなのです。

今後はGXの進展に伴い、業界構造や政策、制度、ビジネスモデルが変化していくため、それらを戦略的にリード・マネジメントできる人材育成や対応する企画・実行・オペレーションが必要になっていくでしょう。

GXとDX・SXとの違い

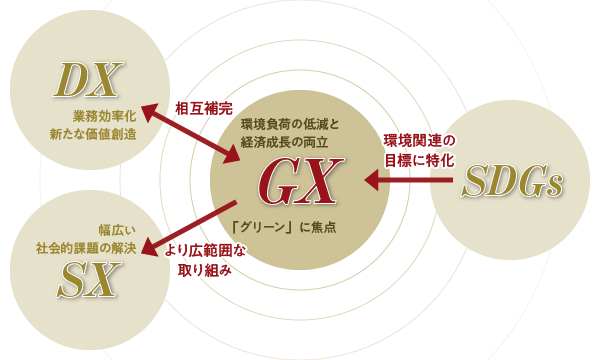

GXと似ている用語として「DX」「SX」があげられますが、目的や焦点が異なります。

順番に見ていきましょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)との違い

DXとはデジタル技術を活用して、企業の業務やビジネスモデルを根本から変革することを意味します。

DXが主にデジタル技術の活用による効率化や新たな価値創造に焦点を当てているのに対し、GXは環境負荷の低減と経済成長の両立に重点を置いています。

例えば、DXではAIやIoTを活用した業務効率化やデータ分析による新サービス開発などが中心的な取り組みになります。

対してGXでは、再生可能エネルギーへの転換や省エネルギー技術の開発、資源循環の促進などが主な活動となるでしょう。ただし現代では、DXとGXは互いに補完し合う関係にあることも重要です。

デジタル技術を活用することで環境負荷を低減できるケースも多く、例えばリモートワークの推進による通勤時のCO2削減や、AIによるエネルギー使用の最適化などが挙げられます。

企業が持続的に成長するためには、DXとGXの両方を戦略的に進めていくことが求められているのです。

SX(サステナビリティトランスフォーメーション)との違い

SXは持続可能な社会の実現に向けた包括的な変革を意味し、環境・社会・経済の三側面からバランスよく取り組む概念です。

GXが主に環境面、特に脱炭素や資源循環などの「グリーン」に焦点を当てているのに対し、SXはより広範な持続可能性の課題に取り組みます。

具体的には、SXでは環境問題だけでなく、人権や労働環境、地域社会との共生、企業統治など、幅広い社会的課題の解決も含まれています。SXでは、環境対策に加えて、多様な人材の活躍推進や公正な取引の実践、地域コミュニティへの貢献なども重要な要素となるでしょう。

SXはSDGs(持続可能な開発目標)の17の目標すべてに関わる広い概念であり、GXはその中の環境関連の目標に特化した取り組みと言えます。

両者の関係としては、GXはSXを実現するための重要な要素の一つと位置づけられており、企業が真の持続可能性を追求するためには、GXを含めたSXへの総合的な取り組みが不可欠なのです。

企業がGXに取り組む3つのメリット

企業がGXに取り組むおもなメリットとして、以下の3つがあげられます。

- コスト削減と経営効率の向上

- 企業イメージの強化

- 政府支援の活用

順番に解説していきます。

メリット1:コスト削減と経営効率の向上

GX(グリーントランスフォーメーション)への取り組みは、エネルギー消費量の削減に直結します。省エネ対策を徹底することで、消費エネルギー量を減らし、光熱費などの運営コストを最小化できます。

例えば、太陽光発電設備を導入すれば、電力会社からの購入量を減らせるだけでなく、余剰電力の売却も可能になります。再生可能エネルギーは従来の電力よりも安い価格設定になっていることが多く、地球温暖化対策とコスト削減の両方に貢献します。

このようなエネルギーコスト削減によって生まれた余剰予算は、自社事業の弱点改善や製品・サービスの価格競争力強化など、他の重要な施策への投資に回せるようになるのです。

メリット2:企業イメージの強化

環境に配慮した企業活動は、消費者や投資家からの評価向上につながります。現代の消費者には環境に優しい製品やサービスを重視する傾向があり、GXへの取り組みは企業ブランドの価値を高める効果があります。

ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮していない競合他社と差別化できるため、市場での競争優位性が生まれます。

また、環境意識の高い企業は求職者からも良い評価を受けやすく、特にGX関連の専門知識を持つ優秀な人材確保にも有利に働きます。

GX推進において一定の成果や評価が得られれば、メディア露出の増加や企業認知度の向上といった副次的なメリットも期待できるでしょう。

メリット3:政府支援の活用

GXは日本政府の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」における重点投資分野に指定されています。条件を満たせば政府からの補助金や資金援助を受けられる可能性があり、現在はGX活動に着手しやすい環境が整っています。

さらに、グリーントランスフォーメーションは経済成長を促進し、グリーンテクノロジーや再生可能エネルギー産業、持続可能なインフラ分野で新たな事業機会を生み出します。

GXリーグでは「GXとイノベーションを両立し、いち早く移行の挑戦・実践をした企業が、消費者に選ばれ、適切に利益を得る構造づくり」が目指されています。

このように、GXへの取り組みは環境保護だけでなく、新たなビジネスチャンスの創出と企業成長の原動力になり得るのです。

製造業におけるGX推進事例3選

ここからは製造業におけるGXの推進事例を3つ紹介していきます。

順番に見ていきましょう。

事例1:循環加温ヒートポンプ導入によるCO2排出量削減

工業塗装を手がける中小企業では、ボイラーから排出されるCO2(二酸化炭素)を減らすため、循環加温ヒートポンプを導入しました。

循環加温ヒートポンプとは、熱を効率よく移動させる装置で、少ないエネルギーで大きな熱効果を得られる仕組みです。

この企業では、まず計測器を使って社内設備のエネルギー使用状況を「見える化」しました。その上で循環加温ヒートポンプを活用した結果、年間のCO2排出量を38トンから25トンへと大幅に削減することができました。

さらに、使用する電力を100%再生可能エネルギー由来のものに切り替えることで、環境への負荷をさらに軽減しています。

事例2:再生可能エネルギー活用による温室効果ガス削減

ある自動車メーカーでは、全生産工程において再生可能エネルギーを積極的に活用し、製造ラインのエネルギー効率を向上させています。

この取り組みによって、温室効果ガスの排出量が大幅に削減され、環境への負担が軽くなりました。再生可能エネルギーとは、太陽光や風力など、使っても枯渇しないエネルギー源から作られる電力のことです。

さらに、この企業ではリサイクル素材を使った部品を導入し、外部から調達するプラスチックの量削減にも成功しました。

このような環境に配慮した製造プロセスの革新は、企業の競争力を高めるとともに、持続可能な社会の実現に貢献しています。

事例3:工場IoT導入による生産効率化

大手自動車メーカーでは、工場の装置や部品にデジタル技術を組み込み、様々なデータを収集・連携できる工場IoTを導入しました。この取り組みにより、生産ラインの改善ポイントを正確に特定できるようになりました。

さらに、収集したデータを連携させて分析することで、製造過程で発生する可能性のあるトラブルを事前に防止することが可能になりました。

このような取り組みは、単に生産効率を上げるだけでなく、顧客のニーズに合わせた製品づくりや付加価値向上にもつながっています。

GXを進めるための7ステップ

企業内で、GXを進めるための手順は大きく分けて以下の7ステップに分けられます。

1.現状の把握・分析

2.具体的な目標設定

3.戦略の策定

4.適切な技術・ベンダーの選定

5.実行計画の作成

6.全社的な取り組みの実施

7.評価と継続的改善

順番に見ていきましょう。

ステップ1:現状の把握・分析

まず事業活動全体でどれくらいの温室効果ガスを排出しているのか確認します。自社の現在の環境影響を詳細に分析することが重要です。

エネルギー消費、廃棄物の量、使用中の資源などを調査して、客観的データに基づく正確な分析を行いましょう。この段階では、現在のエネルギー消費状況、コスト構造、そして事業の将来的な方向性を理解することが大切です。

削減できる部分はどこか、どこから着手できるのかを考えることで、効果的な対策の第一歩となります。

ステップ2:具体的な目標設定

何を達成したいかを明確にします。例えば、CO2排出量の削減、エネルギー効率の向上など、具体的かつ達成可能な目標を設定することが大切です。

日本政府は2050年カーボンニュートラル実現に向けて「2030年に温室効果ガス排出量を、2013年比で46%削減する」という段階的な目標を設けています。

自社においても、いつまでにどのくらい温室効果ガスを削減するのか、具体的な削減目標を策定しましょう。

短期的な成果だけでなく、長期的なビジョンを持つことが不可欠です。

ステップ3:戦略の策定

目標達成のための戦略を策定します。

どのような技術が必要か、どの領域に投資すべきかを決定することが重要です。長期的視野を持ちつつ、実行可能な戦略を立てることがポイントとなります。

持続可能な環境技術は初期投資が高いこともありますが、長期的にはコスト削減や企業イメージの向上につながることを考慮しましょう。

環境と経済の両面での利益を考慮した戦略立案が求められます。

ステップ4:適切な技術・ベンダーの選定

適切な技術とベンダーを選びます。コスト、効果、信頼性などを基準に選定することが大切です。

例えば、オフィスの照明をLEDに変更する、または社用車を電気自動車に切り替えるなど、実現可能な範囲から始めるのが良いでしょう。

温室効果ガスの吸収・除去については、植林などによる森林管理や、技術を用いて温室効果ガスを集めて地中に埋めるといった方法も検討できます。

ステップ5:実行計画の作成

具体的な実行計画を作成します。

タイムライン、予算、担当者の割り当てなどを含めた詳細な計画が必要です。小規模なプロジェクトから始めることで、リスクを抑えながら経験を積むことができます。

計画的なアプローチと段階的な実施が不可欠であり、各ステップでの重要ポイントをおさえることが大切です。実行計画には定期的な進捗確認と調整の仕組みも組み込んでおきましょう。

ステップ6:全社的な取り組みの実施

計画に基づき、GX関連のプロジェクトを実施します。

GXに取り組み始めることを社内に通知して全社で取り組みを始めることが重要です。社内のコミュニケーションを強化し、全員の協力を得ることがプロジェクト成功の鍵となります。

経済活動と環境保護のバランスをとって「両立」させることで、社会の持続的発展を目指す活動であることを全社で共有しましょう。

脱炭素化と産業競争力の向上を両立させて経済成長に繋げるという視点も大切です。

ステップ7:評価と継続的改善

実施した取り組みの効果を評価し、継続的な改善に努めることが重要です。定期的なレビューとフィードバックを行い、必要に応じて戦略や実行計画を見直しましょう。

GX推進法でも、GXへの移行状況を見ながら適切に戦略を見直すことが定められています。目標に向けて着実に進めることで、GXは成功に導かれます。

ステップバイステップでの取り組みを通じて、持続可能な未来の実現を目指しましょう。

GX推進時の3つの注意点

社内でGXを推進するときの注意点として、以下の3つがあげられます。

- 技術選択の慎重な判断

- 段階的な実施と社内理解の促進

- DXとの連携による効率的な推進

順番に見ていきましょう。

注意点1:技術選択の慎重な判断

全ての環境技術が全ての企業に適しているわけではありません。自社のニーズや事業特性に合った技術を選定することが重要です。技術選択を誤ると、初期投資が無駄になるだけでなく、長期的な運用コストの増加を招く可能性があります。

導入前には、現在のエネルギー消費状況やコスト構造を詳細に分析し、複数のサプライヤーや技術を比較検討しましょう。

また技術導入前には詳細な費用便益分析を行い、中長期的な視点での戦略立案が必要です。

環境と経済の両面での利益を考慮した技術を選定しましょう。

注意点2:段階的な実施と社内理解の促進

GXの推進は長期的な取り組みであり、短期間での急速な推進は社内の負担増加につながります。

まずは小規模なプロジェクトから始め、実現可能な範囲から段階的に導入することが効果的です。例えば、オフィスの照明をLEDに変更する、空調設備の適切な使用など、すぐに始められる省エネ対策から着手しましょう。

従業員の抵抗や技術的な障壁に直面することもあるため、社内のコミュニケーションを十分に取り、全員がプロジェクトの意義を理解し支持することが重要です。

従業員への持続可能なビジネス慣行の教育や、環境意識の高い企業文化の醸成も推奨されています。綿密な計画を立て、十分な理解を得られるよう事前に丁寧な説明を心がけましょう。

注意点3:DXとの連携による効率的な推進

GXを効率的に進めるには、DX(デジタルトランスフォーメーション)によるデジタル化が欠かせません。GX実現の裏にはDXがほとんど絡んでおり、デジタル技術の活用余地を見出すことがGX推進において重要です。

例えば、エネルギー使用量の可視化やCO2排出量の正確な測定には、デジタル技術の活用が効果的です。

また、GX人材の育成においても、デジタルツールを活用したオンライン学習プラットフォームの導入や、デジタルとGXを掛け合わせた新たな人材育成プログラムの開発が期待されています。

定期的なレビューとフィードバックを行い、データに基づいた継続的な改善に努めることで、GXの取り組みを効果的に進められます。

DXとGXを掛け合わせることで、環境負荷の低減と経済成長の両立を実現しましょう。

GXの今後の発展

日本政府は2050年までにカーボンニュートラル達成を目指し、GX(グリーントランスフォーメーション)推進に向けた取り組みを加速させています。

2025年2月には「GX2040ビジョン」が閣議決定され、今後10年間で150兆円規模の官民投資を呼び込む計画が始動しました。

GXの実現には革新的技術開発が不可欠であり、政府は2.75兆円規模の「グリーンイノベーション基金」を設立して企業を最長10年間支援する体制を整えています。

また国際情勢の変化も見逃せません。米国の政策変更によって中国がGX関連ビジネスの主導権を握る可能性も指摘されており、日本企業は競争優位性の維持が課題となっています。

GXを真に成功させるには、政府・企業・社会が一体となった具体的行動と強固な連携が不可欠なのです。

まとめ

GXとは、環境に優しい社会への変革を目指すGreen Transformationの略称です。地球温暖化の深刻化や政府のカーボンニュートラル宣言、社会ニーズの変化を背景に注目を集めています。

製造業がGXに取り組むメリットは主に以下の3つです。

- コスト削減

- 企業イメージ強化

- 政府支援活用

GXを進めるには、現状把握から評価・改善まで7つのステップを踏むことが重要です。推進時は技術選択を慎重に行い、段階的な実施と社内理解の促進を図りましょう。

またDXとの連携による効率的な推進も欠かせません。

持続可能な社会実現と企業成長の両立に向け、GXへ取り組みましょう。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化