SXとは、企業と社会の持続可能性を同時に追求する経営変革のことです。

近年、環境問題や社会課題への対応が企業の競争力を左右する時代となり、持続可能な経営への転換が急務となっています。

SXは単なる社会貢献ではなく、長期的な企業価値向上と環境・社会への貢献を両立させる取り組みとして注目を集めています。

特に製造業では、デジタル技術を活用した資源循環型の生産システム構築や脱炭素化が進められており、企業イメージの向上やコスト削減、競争力強化につながっています。

本記事では、SXの基本概念から関連用語との違い、実践事例、導入ステップまで、製造業におけるSX推進のポイントを徹底解説します。

目次

SXとは?

SXは、Sustainability Transformation(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の略称です。企業と社会の持続可能性を同時に追求する経営の在り方を指します。

具体的には、企業の長期的な収益力と、環境・社会問題への貢献を両立させる取り組みです。2020年に経済産業省が提唱し、注目を集めるようになりました。

SXは、企業が未来を見据えて変革し、社会と共に成長するための重要な概念です。

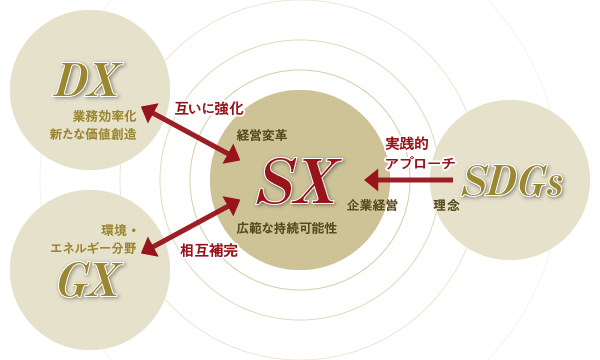

SXとDX・SDGs・GXの関連性

SXとあわせて説明される用語に以下の3つがあげられます。

- DX

- SDGs

- GX

順番に見ていきましょう。

SXとDX

SXとDXは企業変革の両輪として機能し、互いに強化し合う関係にあります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)はデジタル技術を活用した業務効率化や新たな価値創造を目指します。

一方、SXはサステナビリティを軸にした経営変革を意味します。

両者を組み合わせることで、環境負荷低減と経済成長の両立が可能になります。例えば、IoTやAIを活用して生産工程の効率化と省エネを同時に実現できます。

デジタル技術の導入だけでなく、持続可能性を考慮したビジネスモデルへの転換が重要です。

製造業においては、デジタル技術を活用した資源循環型の生産システム構築がSXとDXの融合例として注目されています。

SXとSDGs

SXはSDGsの理念を企業経営に落とし込む実践的アプローチと位置づけられます。

SDGs(持続可能な開発目標)は2030年までに達成すべき17の国際目標ですが、SXはその実現に向けた企業の変革プロセスを指しているのです。企業がSDGsに取り組む際、SXの考え方を導入することで具体的な行動計画に落とし込みやすくなるでしょう。

SDGsの目標達成には企業の積極的参画が不可欠であり、SXはその推進力となります。

特に製造業では、環境配慮型の製品開発や公正な労働環境の整備など、複数のSDGs目標に貢献できる取り組みが求められています。

SXの視点でSDGsを捉えることで、社会貢献と事業成長の両立が可能になるでしょう。

SXとGX

SXとGXは相互補完的な関係にあり、持続可能な社会の実現に向けた重要な概念です。

GX(グリーントランスフォーメーション)は脱炭素社会への移行を目指す変革を意味します。SXがより広範な持続可能性を追求するのに対し、GXは特に環境・エネルギー分野に焦点を当てています。

製造業においては、再生可能エネルギーの導入や製造プロセスの脱炭素化がGXの具体例です。SXの枠組みの中でGXを推進することで、環境対応と経済成長の好循環を生み出せます。

企業がSXとGXを一体的に推進することで、投資家や消費者からの評価向上にもつながり、長期的な企業価値創造に寄与するでしょう。

企業がSXに取り組む3つのメリット

企業がSXに取り組むメリットとしては、以下の3点があげられます。

- 企業イメージと信頼性の向上

- 中長期的な収益性と競争力の向上

- コスト削減と業務効率化

順番に見ていきましょう。

メリット1:企業イメージと信頼性の向上

環境や社会課題に配慮した経営は、消費者や取引先からの信頼向上につながり、企業ブランドの価値を高める要因となります。

特に若い世代では、企業が持続可能性を重視しているかどうかを購買や就職の判断基準にするケースが増えています。環境や社会への配慮を強調することで信頼性が高まり、より多くのビジネスチャンスを獲得できるでしょう。

持続可能な取り組みへの真摯な姿勢は、投資家からの評価も高め、ESGを重視する投資家からの支持を得やすくなります。

また、サステナビリティへの取り組みは、従業員の意識やモチベーションにプラスの影響をもたらし、優秀な人材の確保にもつながるのです。

メリット2:中長期的な収益性と競争力の向上

持続可能なビジネスモデルを構築することは、リスク管理の強化やイノベーションの促進につながり、企業の収益性や競争力の向上、市場での優位性確立に寄与します。

不確実性が高まる現代社会において、SXは企業の「稼ぐ力」を強化する重要な取り組みとなっています。

SXにより持続可能なビジネスモデルを構築できれば、社会に急激な変化が起きた際も柔軟に適応しやすくなり、競争優位性の維持・向上が可能となるでしょう。

環境リスクや社会的リスクへの対応力は、将来の不確実性を減少させ、企業の安定した成長を下支えします。

さらに、SX推進に伴い、新たな価値創出やビジネスモデルの発見に至るケースも少なくありません。

メリット3:コスト削減と業務効率化

SXの一環として、エコ効率の向上やリサイクル・再利用の促進、廃棄物削減などの取り組みを行うことで、結果として企業はコスト削減や業務効率化が実現できます。

環境に優しいプロセスや製品を導入することで、企業の環境負荷を低減できるだけでなく、温室効果ガス排出量の削減や資源の有効活用も可能になります。

これらの取り組みは人件費の削減にもつながり、経済的な利益を享受できるだけでなく、競争力の向上にも寄与するという二重のメリットを得られるのです。

環境や社会に関する法規制は、世界的に厳しくなっていますが、SXに取り組むことで、企業はこれらの法規制に適切に対応し、将来的なリスクを回避できます。

また、不確実性が高い昨今であっても、稼ぐ力を強化すれば増資などによりリスクに備えられ、継続的な成長投資も可能となるため、競合他社への優位性も高まるでしょう。

製造業におけるSX推進の事例

ここからは、製造業におけるSXの事例を3つ紹介していきます。

順番に見ていきましょう。

事例1:工場IoTによる生産効率化と環境負荷低減

ある大手自動車メーカーは、工場にIoT技術を導入し、生産ラインの効率化と環境負荷の低減を実現しました。

工場内の機械や設備にセンサーを取り付け、リアルタイムでデータを収集・分析します。この取り組みにより、生産ラインの問題点を素早く特定し、改善することが可能になりました。

また、エネルギー使用量の最適化や廃棄物の削減にも成功し、環境への配慮と経済性の両立を達成しています。

さらに、収集したデータを活用して、製品の品質向上や新製品開発にも役立てています。

この事例は、デジタル技術を活用して生産性を向上させながら、同時に環境負荷を減らすという、SXの理念を体現しています。

事例2:バーチャル・ワンファクトリーによる生産の効率化と柔軟性向上

ある電機メーカーは、離れた場所にある複数の工場を仮想的に一つの工場として運営する「バーチャル・ワンファクトリー」を実現しました。

この取り組みでは、工場間でデータや設計情報を共有し、生産の効率化と柔軟性の向上を図っています。

例えば、ある工場で生産が追いつかない場合、別の工場で代わりに生産することが可能になりました。また、各工場の得意分野を活かした生産体制を構築し、全体としての生産効率を高めています。

この仕組みにより、多品種少量生産にも柔軟に対応できるようになり、市場の変化に迅速に対応することが可能になりました。

さらに、工場間の移動や輸送を最小限に抑えることで、環境負荷の低減にも貢献しています。

事例3:加工プロセスのデータ分析による品質・生産性向上

ある中小の機械加工メーカーは、加工プロセスのデータをリアルタイムで計測・分析する仕組みを導入し、イノベーションを実現しました。

この取り組みでは、加工機械にセンサーを取り付け、加工時の温度や振動、消費電力などのデータを収集します。収集したデータをAIで分析することで、最適な加工条件を導き出し、品質向上と生産性向上を同時に達成しています。

また、熟練技術者の技能をデータ化することで、技術の継承や若手育成にも役立てています。

さらに、この技術を活用して、顧客の要求に合わせたカスタマイズ製品の開発や、新たな加工技術の開発にも取り組んでいます。

このように、デジタル技術を活用して従来の製造プロセスを革新し、新たな価値を創造する取り組みは、SXの重要な事例といえるでしょう。

中小企業でも実践できるSX推進の4ステップ

大企業中心に広がっているSXですが、中小企業であっても実践可能です。

以下4ステップを参考に、SXを取り入れてみましょう。

1.自社の事業活動とサステナビリティの関連性分析

2.優先課題(マテリアリティ)の特定

3.具体的な目標設定と行動計画の策定

4.進捗管理と情報開示の仕組み構築

順番に見ていきましょう。

ステップ1:自社の事業活動とサステナビリティの関連性分析

まず自社の事業活動が環境や社会にどのような影響を与えているかを把握することから始めましょう。製品やサービスの提供過程で発生する環境負荷や社会課題との関連性を洗い出します。

この分析では、原材料調達から製造、販売、使用後の廃棄までの全過程(バリューチェーン)を考慮することが重要です。例えば製造業であれば、使用する資源やエネルギー、廃棄物の処理方法などが環境にどう影響するかを検討します。

また、従業員の労働環境や地域社会との関わりなど、社会面での影響も分析対象となります。

この段階では完璧を目指すのではなく、まずは自社の事業と社会・環境との接点を広く把握することが目的です。

ステップ2:優先課題(マテリアリティ)の特定

関連性分析で洗い出した課題の中から、自社にとって特に重要な「マテリアリティ(重要課題)」を特定します。

マテリアリティとは、「社会やステークホルダーへの影響度」と「自社事業への影響度」の両面から特に優先すべき課題のことです。

中小企業の場合、すべての社会課題に取り組むのは現実的ではないため、自社の強みを活かせる分野や事業との関連が深い課題に絞り込むことが効果的です。

課題の優先順位付けには、「自社の事業への影響の大きさ」と「社会からの期待や要請の強さ」という二つの軸でマッピングする方法が一般的です。

例えば、食品関連企業であれば「フードロスの削減」、製造業であれば「CO2排出量の削減」など、業種特性に応じた課題を選定すると良いでしょう。

この特定作業には、経営層だけでなく現場の従業員の意見も取り入れることで、より実効性の高いマテリアリティを見出せます。

ステップ3:具体的な目標設定と行動計画の策定

マテリアリティを特定したら、次は具体的な目標と行動計画を策定します。

目標は「いつまでに」「何を」「どれだけ」達成するかを明確にし、数値化できるものはなるべく数値目標として設定すると良いでしょう。例えば「2030年までにCO2排出量を30%削減する」「3年以内に女性管理職比率を10%引き上げる」といった形です。

行動計画は目標達成のための具体的な施策を時間軸に沿って整理したものであり、担当部署や必要な予算も併せて検討します。中小企業の場合、一度に大規模な取り組みを行うのは難しいため、短期・中期・長期と段階的に実施する計画が現実的です。

例えば「2030年までにCO2排出量を30%削減する」「3年以内に女性管理職比率を10%引き上げる」といった形です。

また、計画策定の段階で従業員への共有と理解促進を図ることも重要なポイントとなります。

全社的な理解と協力があってこそ、SX推進の取り組みが実効性を持つからです。

ステップ4:進捗管理と情報開示の仕組み構築

計画を実行に移したら、定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を見直す仕組みを構築します。

進捗管理では、設定した目標に対する達成度を測定できる指標(KPI)を設定し、定期的にデータを収集・分析することが重要です。中小企業では専用のシステムがなくても、クラウド型の進捗管理ツールなどを活用することで、効率的な管理が可能になります。

また、取り組みの成果や課題を社内外に適切に開示することも、SX推進には欠かせません。情報開示は、自社ホームページやSNSなどを活用して、コストをかけずに実施できる方法を検討しましょう。

早ければ2027年には、大企業のサステナビリティ情報開示が義務化され、取引先である中小企業にも情報提供を求められる可能性が高まっています。

早めに情報開示の仕組みを整えておくことで、将来的な取引先からの要請にも迅速に対応できるようになるでしょう。

SX推進するときの3つの注意点

SXを推進する際に特に注意すべき重要な3つのポイントは以下のとおりです。

- 明確な目的設定

- 段階的な導入

- 進捗管理

順番に解説していきます。

注意点1:明確な目的設定

自社がなぜSXに取り組むのかという目的を明確にしましょう。経営層を巻き込んで目的を明確化し、会社全体で共通認識を持つことが不可欠です。

SXへの理解や意識が社内に浸透していないと、具体的な行動が実行されにくく、取り組みが形骸化してしまいます。特に中小企業では、限られた人材や予算の中でSXを進めるため、経営層のリーダーシップと現場からの自主的なアイデア提案を組み合わせた推進体制が効果的です。

社内研修やセミナーを通じて、SXの目的や必要性についての理解を深める取り組みも重要でしょう。

自社の強みや経営資源を把握した上で、環境や社会に負担をかけずに経営を続けるという視点を全社で共有できれば、より実効性のあるSX推進が可能になります。

注意点2:段階的な導入

SXは中長期的に企業価値を向上させる取り組みであり、短期的な利益や業績に直結するものではありません。

そのため、いきなり全社的な取り組みを始めるのではなく、特定の部門やプロジェクトで小規模に試行し、効果を確認しながら段階的に拡大していくアプローチが有効です。

SXに取り組むには、既存の経営戦略や業務プロセス、サプライチェーンの見直しなど、多くのコストがかかる可能性があります。

特に人材や予算が限られる中小企業では、SXと本業の両立が難しいケースもあるため、政府や自治体の補助金・助成金の活用や、外部パートナーとの連携も検討すべきでしょう。

また、社内のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めて業務効率化を図り、SXに取り組むための時間やリソースの余裕を生み出すことも一つの方法です。

段階的な導入と適切なリソース配分によって、持続可能な形でSXを推進していくことが大切です。

注意点3:進捗管理

SXの取り組みを成功させるには、定期的な進捗確認と計画の見直しが欠かせません。

KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に進捗を確認することで、計画修正が必要な場合にも迅速に対応できます。

また、SXの取り組み状況や成果をステークホルダー(利害関係者)に対して透明性をもって報告することも重要です。特に投資家に対しては、SXへの取り組みが中長期的にどのように企業価値向上につながるのかを説明し、理解を得る必要があります。

情報開示においては、自社ホームページやSNSなどを活用して、コストをかけずに実施できる方法を検討するとよいでしょう。

環境や市場の変化に対応し、SXの施策を定期的に見直して柔軟に対応する体制を整えることで、持続的なSX推進が可能になります。

透明性の高い情報開示と継続的な改善サイクルの構築が、SX推進の成功には不可欠なのです。

SXの今後の発展

サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)は今後ますます重要性を増していくでしょう。

特に2025年以降、AIやデジタル技術を活用した持続可能なイノベーションが加速し、より効果的なサステナビリティ戦略の採用が進むと予測されています。国際的な規制強化も進み、企業間の協力体制が一層重要になるでしょう。

またSXとDXを組み合わせることで、新しい価値提供を持続可能なものにし、社会貢献につなげやすくなるという相乗効果も期待できます。

今後は企業、政府、社会が一体となって具体的な行動を起こすことが、持続可能な未来の実現には不可欠となるでしょう。

まとめ

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは、企業と社会の持続可能性を同時に追求する経営の在り方です。企業の長期的な収益力と環境・社会問題への貢献を両立させる取り組みであり、近年注目を集めています。

DXとSXは企業変革の両輪として機能し、SDGsの実現に向けた実践的アプローチとして位置づけられています。

また、GXと組み合わせることで環境対応と経済成長の好循環を生み出せます。

持続可能な未来の実現に向け、企業、政府、社会が一体となって具体的な行動を起こすことが不可欠です。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化