CX(カスタマーエクスペリエンス)は、顧客が商品やサービスと接する全ての過程で得る体験や価値を指す概念です。

単に製品の機能や価格といった「合理的な価値」だけでなく、購入前から利用後までの全過程における「感情的な価値」を含む広範な概念となっています。

2000年頃から注目され始めたCXは、日本語では「顧客体験価値」「顧客経験価値」とも呼ばれ、企業の競争力向上に不可欠な要素として認識されています。

本記事では、CXの基本概念から他の類似概念との違い、メリット、向上のためのステップ、よくある間違いまで、製造業における実践的な知識を体系的に解説していきます。

CXとは?

CXとは、顧客が商品やサービスと接する全ての過程で得る体験や価値のことです。 単に製品の機能や価格といった「合理的な価値」だけでなく、購入前から利用後までの全過程における「感情的な価値」を含む概念をさします。

具体的には商品の認知段階から購入、使用、アフターサポートまでの全ての顧客接点で感じる驚きや快適さなどが該当します。

CXと混同されやすい概念との違い

CXと似た用語で、混同されやすいものとして以下の3つがあげられます。

- CS(顧客満足度)

- UX(ユーザーエクスペリエンス)

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

順番に解説していきます。

CXとCS(顧客満足度)の違い

CXは顧客との全接点における体験の総体を指すのに対し、CSはその結果として生まれる満足度を測る指標です。 両者は密接に関連していますが、本質的な違いがあります。

CSは特定の商品やサービスに対する顧客の満足度を数値化したもので、主に「何に満足したか」という結果に焦点を当てています。

一方CXはより広範囲で、顧客が企業と接触するすべての過程における感情や印象を含む体験全体を意味します。

たとえば、商品そのものには満足していても(CS高評価)、購入プロセスや問い合わせ対応に不満があれば、全体的なCXは低下する可能性があるのです。

CSは一時点の評価であることが多いのに対し、CXは継続的な関係性の中で形成される点も重要な違いといえるでしょう。

CXとUX(ユーザーエクスペリエンス)の違い

UXはWebサイトやアプリなど特定のデジタル製品・サービスの使用体験に焦点を当てた概念です。

これに対しCXは、オンラインとオフラインを含むすべての顧客接点における体験を包括します。

UXは主にデジタルインターフェースの使いやすさや効率性、魅力などを重視し、特定の製品やサービスとユーザーの関係性に着目しているのです。

例えば、ECサイトのUXが優れていても(ナビゲーションが分かりやすい、ページ読み込みが速いなど)、配送が遅れたり、カスタマーサポートの対応が悪かったりすれば、全体的なCXは損なわれてしまいます。

つまり、UXはCXを構成する重要な要素の一つであり、特にデジタル接点におけるCXの質を左右する要因と考えられます。

優れたCXを実現するためには、UXを含めたあらゆる顧客接点での体験の質を高める総合的なアプローチが必要なのです。

CXとDX(デジタルトランスフォーメーション)の関係性

DXはデジタル技術を活用して企業のビジネスモデルや業務プロセスを変革する取り組みであり、CXはその重要な目的の一つです。 両者は相互に影響し合う関係にあります。

DXによってデジタル技術を導入することで、顧客データの収集・分析が容易になり、パーソナライズされた体験の提供や迅速な対応が可能になります。

例えば、AIチャットボットの導入(DXの一環)により、24時間いつでも顧客の問い合わせに対応できるようになれば、顧客の待ち時間が短縮され、CXの向上につながるでしょう。

また、顧客の行動データを分析して個々のニーズに合わせたレコメンデーションを提供することも、DXを通じたCX向上の一例です。

逆に、CX向上という明確な目的があることで、DXの取り組みがより効果的かつ顧客中心になります。

つまり、DXはCXを向上させるための手段であると同時に、CXはDXの成功を測る重要な指標ともいえるのです。

CXがもたらす3つのメリット

CXがもたらすメリットには、大きく以下の3つがあげられます。

- 競合他社との明確な差別化

- 顧客ロイヤルティとリピート率の向上

- 顧客による自発的な推奨・拡散効果

順番に見ていきましょう。

メリット1:競合他社との明確な差別化

製品の品質や機能、価格に大きな違いがない場合でも、顧客体験の質によって競合他社との差別化が可能になります。

たとえば、店舗の雰囲気や接客の質、購入プロセスのわかりやすさなど、感情的な満足度に訴える要素が選ばれる理由になるのです。

製品選択において顧客が最も重視するのは、情報の信頼性とアクセスのしやすさであり、これらを適切に提供することで他社との違いを明確にできます。

アフターサービスの充実度も重要な差別化ポイントとなり、故障時の対応が良ければ次回も同じメーカーを選ぶ可能性が高まります。

購入前から購入後までの一貫した良質な体験を提供することで、競合他社にはない独自の価値を顧客に届けられるのです。

メリット2:顧客ロイヤルティとリピート率の向上

優れたCXを提供することで、顧客の企業に対する信頼や愛着である「顧客ロイヤルティ」が高まります。

顧客ロイヤルティが向上すると、解約率の減少やリピート率の向上、顧客生涯価値(LTV)の向上といった具体的な成果につながります。

また顧客は製品の価値に満足すると、利用の度合いが年々増加する傾向があり、ある調査では5年目には1年目の2倍以上の購入額になるケースも確認されています。

顧客データを活用して購買履歴を分析し、顧客の好みや購買パターンを把握することで、パーソナライズされた体験を提供し、リピート率をさらに高めることが可能です。

メリット3:顧客による自発的な推奨・拡散効果

CXの向上により満足度の高い顧客は、自発的に企業の支持者となり、強力な宣伝効果をもたらします。

特にSNSやクチコミサイトでの好意的な投稿は、企業の広告よりも信頼性が高く、潜在顧客の購買決定に大きな影響を与えます。

優れた体験を得た顧客は、自身の経験を家族や友人に推奨したり、SNSで体験を共有したりすることで、企業の無償のマーケターとして機能するのです。

このような顧客主導の情報発信は、広告費用の削減につながるだけでなく、第三者からの推奨という形で企業の信頼性を高め、新規顧客の獲得を促進します。

ポジティブな顧客体験は連鎖的に広がり、ブランドイメージの向上や市場での評判強化にもつながり、持続的な事業成長を実現する原動力となります。

CX向上のための5つのステップ

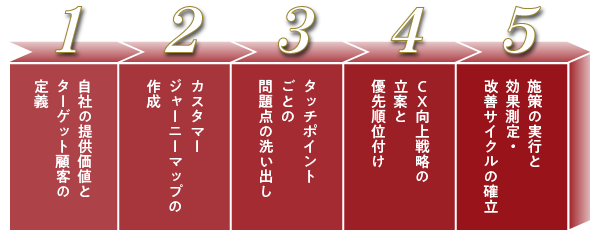

CXを向上させるための手順は、以下5つのステップに分けられます。

1.自社の提供価値とターゲット顧客の定義

2.カスタマージャーニーマップの作成

3.タッチポイントごとの問題点の洗い出し

4.CX向上戦略の立案と優先順位付け

5.施策の実行と効果測定・改善サイクルの確立

順番に解説していきます。

ステップ1:自社の提供価値とターゲット顧客の定義

まずは自社が顧客や社会に対して、提供できる価値を明確にします。

どのような価値を届けたいのか、そしてその価値を誰に届けるのかを具体的に定義しましょう。

この階では、アンケートやインタビューを実施して顧客の声を直接聞くことが重要です。

顧客のニーズや不満、利用シーンなどの情報を集め、課題を整理していきます。

集めたデータを基に、年齢、性別、職業などの基本情報だけでなく、商品選択の理由や不満点も含めたペルソナ(顧客像)を作成します。

このプロセスでのポイントは、「自社が提供できる価値とターゲットの両方を明確化すること」と「提供内容に対する顧客からの需要があるか」を確認することです。 顧客理解が深まれば、最適なアプローチ方法や提供すべき商品・サービスが見えてきます。

ステップ2:カスタマージャーニーマップの作成

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスを知ってから購入し、利用するまでの一連の流れを可視化したものです。このマップを作成するには、まず目的地(ゴール)を決め、ペルソナを作成し、マップのフレームを設定します。

次に顧客情報を集め、フレームにマッピングしていく作業を行います。

このマップを作成することで、「自社の顧客理解ができる」「顧客にあったCX向上施策を検討できる」「何をすべきか判断が早くなる」といった効果が期待できます。

作成の際は、顧客が各段階で何を考え、どう感じているかを理解することが大切です。

特に、顧客の感情の変化や意思決定のポイントを把握することで、効果的な施策を打つことができるでしょう。

カスタマージャーニーマップは、CX向上のための必要不可欠な土台となりますので、丁寧に作成することをお勧めします。

ステップ3:タッチポイントごとの問題点の洗い出し

CXの現状が把握できたら、次は顧客との各接点(タッチポイント)における課題を洗い出します。

長期間ビジネスの内側にいると、顧客視点を失いがちですが、CX向上のためには常に課題を可視化し、定期的に見直す必要があります。

顧客との接点には、店舗、Webサイト、SNS、LINE、アプリ、メルマガなど様々なチャネルがあります。これらの接点を洗い出し、それぞれの場面で顧客がどのような体験をしているのかを特定していきましょう。

評価の低い項目をピックアップし、ユーザー視点になってCX向上の妨げとなっている要素を特定します。

この段階では、VOC分析(顧客の声の収集・分析)を活用して、顧客からどのような評価を受けているか現状を把握することも効果的です。

コンタクトセンター、SNSやレビュー、アンケート、インタビューなどから顧客の声を集め、企業側と顧客側が抱く考え方や価値観のギャップを見つけ出しましょう。

ステップ4:CX向上戦略の立案と優先順位付け

接点ごとの課題が明らかになったら、CX向上のための具体的な戦略を立案します。仮説を立て、実際に検証することで、ボトルネックとなっている要因を特定していきましょう。

戦略立案の際は、定量的なデータに基づいた仮説だけでなく、現場の意見やアイデアも重要です。

一部署だけでなく、様々な担当者を巻き込んで進めることがポイントになります。特に重要なのは「一貫性」です。

顧客は複数の接点に触れることが多いため、一連の流れの中で矛盾した体験があると、違和感を感じCXが低下する可能性があります。

例えば、購入までは手厚い接客があっても、購入後に急に疎遠になってしまうと、顧客はがっかりした感情を抱き、リピートにつながりません。

戦略の方向性が決まったら、パーソナライゼーション(個別対応)、オムニチャネル(複数チャネルの連携)、エンゲージメント(顧客との関係構築)などの要素を取り入れた具体的な施策を検討しましょう。

ステップ5:施策の実行と効果測定・改善サイクルの確立

最後のステップは、計画した施策を実行し、その効果を測定して継続的に改善していくサイクルを確立することです。

効果を検証するための指標(KPI)を事前に決めておくことが重要です。顧客満足度、NPS(推奨度)、顧客継続率などの指標を活用して、施策の効果を定量的に測定しましょう。

効果測定には、自動化されたアンケート、提案箱、評価システムなどを活用すると良いでしょう。

顧客の満足度だけでなく、友人や家族にサービスを勧める意欲も重要な指標になります。データ収集を効率化するために、簡潔なアンケートを購入や顧客サービスの後に組み込むことをお勧めします。

収集したデータを分析し、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回すことで、継続的にCXを向上させることができます。

改善点を見つけたら、すぐに対応して顧客に価値を届ける姿勢が、長期的な顧客関係構築につながります。

CXを向上するときのやりがちな3つの間違い

CXを向上しようと考え実行しようとしたときに、やってしまいがちな間違いが3つあります。

- 企業視点の「おもてなし」に偏ってしまう

- 個別の接点だけを改善して全体を見ていない

- 不満解消だけで期待を超える体験を提供していない

順番に見ていきましょう。

間違い1:企業視点の「おもてなし」に偏ってしまう

顧客体験(CX)向上を目指す際に陥りがちな間違いとして、企業側の視点だけで「おもてなし」を考えてしまうことがあります。

企業が「良かれと思って」取り組んだことが、実際には顧客のニーズと合っておらず、逆効果になってしまうケースは少なくありません。

例えば、過剰なサービスや不要な機能の追加は、顧客にとって煩わしさを感じさせる原因になることもあるのです。CX向上の本質は、企業側の自己満足ではなく、顧客が感じる価値を創出・提供することにあります。

顧客体験を考える際には、感覚的経験価値、情緒的経験価値、創造的経験価値、肉体・ライフスタイル的経験価値、準拠集団・社会的経験価値という5つの価値分類を意識することが大切です。

顧客アンケートやインタビューを通じて実際の声を集め、顧客の本当のニーズや期待を理解することが、効果的なCX向上の第一歩となります。顧客視点に立ち、「自分たちが提供したいもの」ではなく「顧客が求めているもの」を提供できているかを常に問い直す姿勢が重要なのです。

間違い2:個別の接点だけを改善して全体を見ていない

CX向上において多く見られる間違いは、部門ごとに個別の顧客接点だけを改善し、一連の流れとしての顧客体験を見ていないことです。

製造・接客・配送・コールセンターなど、各部門がそれぞれ独自に改善施策を実施していると、部分最適化に留まり、全体としての顧客体験が向上しない結果となります。顧客は企業との接点を個別に評価しているわけではなく、一連の体験として捉えています。

例えば、接客の段階では満足していても、配送部門に情報が連携されておらず、全体の満足度が下がってしまうケースがあります。特に大企業になるほど縦割り文化が強く、部門間の連携が取りにくいという組織的な課題も存在します。

CX向上を効果的に進めるためには、カスタマージャーニーマップを活用して、顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連のプロセスを可視化することが有効です。

部門を横断したCXガバナンス(管理体制)を構築し、共通の目標や評価基準のもとで、顧客体験全体を一貫して向上させる取り組みが求められています。

間違い3:不満解消だけで期待を超える体験を提供していない

CX向上において見落としがちな点は、単に顧客の不満を解消するだけでは不十分だということです。不満の解消はマイナスをゼロにする取り組みでしかなく、顧客の期待を超える価値を提供してこそ、真のCX向上と言えます。

顧客体験が向上するのは、顧客の期待値を上回った場合のみであり、基本的なサービス水準を満たすだけでは、顧客の記憶に残る体験は生まれません。

例えば、単に商品の不具合に対応するだけでなく、予想以上のスピードで解決したり、追加の特典を提供したりすることで、顧客の期待を超える体験を創出できます。

CX向上を目指すなら、顧客の声なき声にも耳を傾け、潜在的なニーズを捉えることが重要です。顧客が「知人にも勧めたい」と思えるレベルまでCXを向上させるには、パーソナライズされた体験の提供が効果的です。

顧客データを分析し、一人ひとりの好みやニーズに合わせたコミュニケーションやサービスを提供することで、顧客との感情的なつながりを強化し、ブランドロイヤルティを高めることができるでしょう。

製造業界のCX成功事例3選

ここからは、製造業におけるCXの事例を3つ紹介していきます。

順番に見ていきましょう。

デジタル技術を活用した購入プロセスの最適化

あるスポーツ用品メーカーは、顧客体験を向上させるためにデジタル技術を積極的に活用しています。

従来の店舗体験にデジタル製品のコンセプトを取り入れることで、買い物体験を一新させました。

モバイルアプリを通じて顧客データを収集し、そのデータを基にパーソナライズされた体験を提供することで、顧客満足度を高めています。

具体的には、アプリを起動すると、過去の行動履歴や購買履歴に応じて一人ひとりに合わせたコンテンツが表示される仕組みを構築しました。

プレミアム会員向けには、限定商品や先行販売などの特別な特典を提供し、顧客のロイヤルティを高める工夫も行っています。

さらに、アプリで足のサイズをスキャンすると、最適な製品の提案やリアルタイムでの販売サポートを受けられる機能も実装しました。

商品の配送方法も柔軟に選べるようになっており、通常配送だけでなく店舗受け取りの予約も可能になっています。

店舗で在庫切れの商品があった場合でも、バーコードをスキャンしてオンラインで購入できるなど、オンラインとオフラインを融合させた顧客体験を実現しています。

顧客ニーズに応える1クリック注文システムの導入

あるスニーカーメーカーは、顧客の「期間限定商品をいち早く入手したい」「移動中でも買い物を楽しみたい」というニーズに応えるため、革新的な注文システムを導入しました。

お届け先とクレジットカード情報を事前に登録しておくことで、たった1クリックで注文が完了する「1ステップde注文完了サービス」を開発しました。

電車内などの公共の場所ではクレジットカードを取り出しにくいという顧客の声に応え、スマートフォン一つで簡単に購入できる環境を整えています。

限定商品が発売されるタイミングでは、多くの顧客が同時にアクセスするため、従来の注文方法では時間がかかり、欲しい商品を逃してしまうケースがありました。

新システムの導入により、注文プロセスが大幅に短縮され、顧客の購入機会損失を防ぐことに成功しています。

また、購入履歴データを分析することで、顧客の好みやサイズ傾向を把握し、次回の商品開発やマーケティング施策に活かす取り組みも行っています。

顧客体験の向上は、単に購入プロセスを簡略化するだけでなく、顧客ロイヤルティの向上や再購入率の増加にもつながっているのです。

建設機械におけるデータ活用と遠隔モニタリングサービス

ある建設機械メーカーは、単なる製品販売から顧客の施工プロセス全体を最適化するソリューション提供へとビジネスモデルを転換しました。

建設機械の情報を遠隔で確認できるシステムを開発し、機械の稼働データを活用することで、バリューチェーン全体で継続的な価値提供を実現しています。

このシステムにより、機械の稼働状況や燃料消費量、位置情報などをリアルタイムで把握できるようになり、予防保全や効率的な機械運用が可能になりました。

さらに、機械・人・材料データの可視化により、現場の課題を早期に発見できるソリューションも提供しています。

ICT建機や遠隔操作技術を組み合わせることで施工現場全体を可視化し、建設現場をデジタルでつなぎ最適化する価値を顧客に提供しています。

従来は機械の故障が発生してから対応するという事後対応が一般的でしたが、データ分析による予兆検知で故障を未然に防ぐことが可能になりました。

CXの今後の発展

生成AIの進化により、パーソナライズされた顧客体験がさらに高度化し、特に小売業界では重要なテーマとなるでしょう。

またメタバースやXR(拡張現実)技術の普及により、バーチャルショッピングや3Dプロダクトビューアなどを通じて、顧客が製品をよりリアルに体感できる革新的な体験が広がっていくでしょう。

AIは顧客体験を統合するインターフェースとして機能し、「シームレスな顧客体験」が理想像から現実のものへと変わりつつあります。

国内CX変革サービス市場も成長を続け、Generative AI導入サービスの拡充とデリバリーの効率化が重要になると予測されています。

まとめ

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは、顧客が商品やサービスと接する全ての過程で得る体験や価値のことです。

単なる機能や価格といった合理的価値だけでなく、購入前から利用後までの感情的価値を含む包括的な概念です。

CXがもたらすおもなメリットは以下のとおりです。

- 競合他社との明確な差別化

- 顧客ロイヤルティとリピート率の向上

- 顧客による自発的な推奨・拡散効果

またCX向上には、以下の5ステップが効果的です。

1.自社の提供価値とターゲット顧客の定義

2.カスタマージャーニーマップの作成

3.タッチポイントごとの問題点の洗い出し

4.CX向上戦略の立案と優先順位付け

5.施策の実行と効果測定・改善サイクルの確立

CX向上の取り組みでは「企業視点の発想に偏らない」「個別改善でなく全体を見る」「期待を超える体験を提供する」ことが重要です。

デジタル技術の進化に伴い、AIやXR技術を活用したパーソナライズされた顧客体験がさらに発展していくでしょう。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化