製造業のDXが加速する中、「ギガキャスト」という技術が注目を集めています。ギガキャストとは、大型アルミ鋳造を可能にする革新的なダイカスト(鋳造)技術であり、特にテスラが自動車の車体製造に採用したことで話題となりました。

この技術は、部品点数の削減・質量低減・生産コストの低減といったメリットをもたらし、自動車業界だけでなく、家電・産業機器分野にも広がる可能性を秘めています。

さらに、3DプリンターやAI・IoTと組み合わせることで、品質管理や生産効率が向上し、製造業DX(デジタルトランスフォーメーション)のキーテクノロジーとして発展する可能性があります。

本記事では、ギガキャストの基本原理やメリット、課題、そして製造業DXとの関係性について詳しく解説していきます。

【あわせて読みたい】

テスラがもたらしたイノベーションの構造変化〜ギガキャストの衝撃(上)

目次

ギガキャストとは?基本概要と仕組み

近年、自動車業界を中心に「ギガキャスト」という技術が注目されています。従来のアルミダイカスト技術と何が違うのか? なぜこの技術が重要視されているのか? まずはギガキャストの基本概要を理解するために、定義や製造プロセスを詳しく見ていきましょう。

ギガキャストの定義

ギガキャスト(Giga Casting)とは、大型のアルミ部品を一体成形する革新的な鋳造技術です。従来の自動車製造では、多くの小型部品を溶接・接合して組み立てる方式が主流でした。しかし、ギガキャストでは、車体の主要部分(リアフレームやフロントフレーム)を一体成形することが可能になります。

【従来のダイカストとの違い】

従来のダイカスト:比較的小さな部品の成形に特化。大量生産には適しているが、部品を複数組み合わせる必要がある。

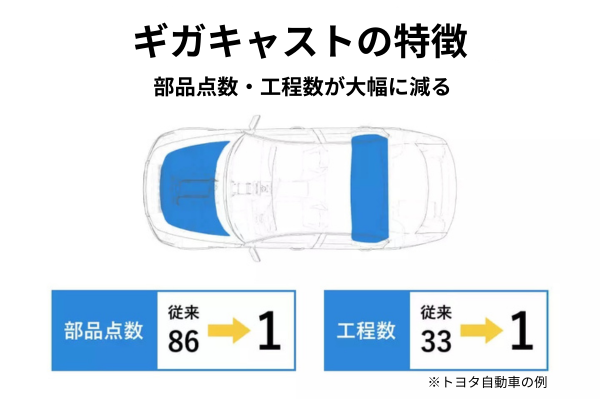

ギガキャスト:1m以上の大型部品を一体成形でき、部品点数を大幅に削減可能。特に自動車の車体構造に適用することで、製造プロセスが大幅に簡略化される。

この技術は、生産コストの削減・強度向上を実現し、EV(電気自動車)メーカーを中心に導入が進んでいます。

なぜ「ギガ」なのか?

「ギガキャスト」の「ギガ(Giga)」は、大型部品を一体成形できることに由来します。従来のダイカストでは50cm以下の部品を鋳造するのが一般的でしたが、ギガキャストでは1m~2m以上のサイズのアルミ部品を一体で成形できます。

実際の活用事例として、Tesla Model Yのリアアンダーボディ(後部フレーム)は、約70個の部品を1つのギガキャスト部品に統合しています。これにより、組み立て工数が40%削減され、生産効率が飛躍的に向上したと言われています。他の自動車メーカーもギガキャストの研究を進めており、今後は家電や産業機器など他分野への応用も期待されています。

どのような工程で製造されるのか?(金型、射出、冷却、仕上げ)

ギガキャストの革新性を理解するには、その製造プロセスを知ることが重要です。大型部品を一体成形するためには、どのような工程を経るのか? 金型の設計から最終仕上げまで、各ステップを詳しく解説します。

ギガキャストの製造工程は、基本的に従来のダイカストと同じ流れですが、大型部品を成形するために、超高圧・高温の設備が必要となります。以下が主な製造プロセスです。

① 金型の設計と準備

ギガキャストには、通常のダイカストよりもはるかに大型の金型が必要になります。特に、1m以上の部品を作るため、高強度の金型材料や精密な冷却設計が求められます。

② 溶湯アルミの射出(高圧射出成形)

アルミ合金を700℃以上に加熱し、液状にしたものを巨大なダイカストマシン(6,000~9,000トン級)で金型に高速射出します。通常ダイカストよりも高い型締め力がかかるため、金型の耐久性が重要となります。

③ 冷却・凝固

高温のアルミが流し込まれた後、短時間で急速冷却し、成形された部品を硬化させます。

冷却ムラがあると品質が低下するため、精密な冷却制御が必須となります。

④ 仕上げ加工

成形後、余分なバリ(不要な部分)を除去し、表面を研磨して仕上げます。必要に応じて、追加の機械加工や品質検査(X線検査、3Dスキャナー)を行います。

このように、ギガキャストは従来のダイカストと比較して大規模な設備投資が必要ですが、その分生産効率や品質向上のメリットが大きいため、今後さらに普及が進むと予測されています。

ギガキャストのメリットと従来製法との比較

ギガキャストは、従来のダイカスト製法と比べて生産性やコスト面で大きな優位性を持つ可能性がある技術です。自動車業界を中心に導入が進んでおり、その効果は製造プロセスのあらゆる段階に及びます。ここでは、具体的な事例も交えながら、ギガキャストの主なメリットを解説します。

コスト削減

ギガキャストの導入によって最も顕著な効果が期待できるのが生産コストの低減です。これまで自動車の車体構造では、数十から数百の小さな部品を溶接や接合によって組み立てていましたが、ギガキャストでは大型部品を統合鋳造することで、必要な部品数を大幅に削減できます。これにより、アセンブリ(組み立て)にかかる時間や工数が減少し、人件費やエネルギーコストが抑えられます。

例えば、フォルクスワーゲンは、統合鋳造によるコスト低減を進めるために、ギガキャスト機の導入を発表しました。これにより、部品数を従来の半分以下に抑えることで、車両1台あたりの製造コストを数%単位で削減しています。

質量低減と強度向上

ギガキャストでは部品を一括鋳造できるため、溶接や接合による弱点がなくなり、製品全体の強度が向上します。接合部がないことで応力集中(局所的に応力が大きくなる現象)が減少し、より高い剛性を実現できるのです。また、溶接による余分な材料が不要になるため、部品そのものを構造最適化できるメリットもあります。

例えば、中国のBYD(比亜迪)は電気自動車のシャシーにギガキャストを導入し、車体の剛性を高めつつも従来から約10%の質量低減に成功しました。これにより、バッテリー搭載量を増やさずに航続距離を延ばし、エネルギー効率を向上させています。

生産効率の向上

ギガキャストの導入により、製造プロセス全体の生産効率が向上します。従来の製造プロセスでは、複数の部品を別々に鋳造してから組み立てる必要がありましたが、ギガキャストでは一度の成形工程で大型部品を製造できるため、製造サイクル全体が短縮されます。

例えば、韓国のGlovitech社は、中国のLK Technology製の6,000トン級ギガキャスト機を導入し、5G携帯基地局用のアルミ部品の生産に成功しています。この技術の導入により、生産速度の向上や製品ごとのばらつきの低減が期待されています。

環境負荷の低減

ギガキャストは、環境負荷の低減にも大きく寄与します。従来の製法では、多くの小型部品を生産し、それらを接合するために追加の材料やエネルギーが必要でした。しかし、ギガキャストは統合鋳造により材料の無駄を最小限に抑え、製造時のエネルギー消費を削減できます。

例えば、リョービ株式会社では、2025年3月からギガキャストを導入。アルミのリサイクル性が高いことを活かし、製造工程で発生するスクラップを再利用することで、資源の有効活用を進めています。

加速する製造業DXとギガキャストの未来

本章では、3DプリンターやAI・IoT技術の活用、サプライチェーンの変革、Software Defined Vehicle(SDV)との連携など、ギガキャストがもたらす未来の製造業像について掘り下げていきます。

ギガキャスト×3Dプリンター(鋳型製造の革新と試作スピードの向上)

ギガキャストの技術は、3Dプリンターとの組み合わせによってさらに進化を遂げています。従来の鋳型製造では、金型を作るのに数週間から数カ月の時間とコストがかかっていました。しかし、3Dプリンターを活用することで、試作品の鋳型を短期間で製造できるようになり、開発スピードが大幅に向上します。

例えば、ドイツのBMWは、3Dプリンターを活用した試作工程を導入し、開発リードタイムを大幅に短縮することに成功しました。これにより、新しい車両の部品設計を短期間で検証できるようになり、設計の自由度が増しています。

今後金型の修正や改良が3Dプリンターで迅速に行えるようになると、ギガキャストの品質向上にもつながります。試作回数を増やして最適な設計を追求できるため、より精度の高い部品を生産することが可能になります。

AI・IoTによる品質管理と最適化

AIやIoT技術の発展により、ギガキャストの品質管理と生産効率の向上が実現しています。これまでの鋳造技術では、製造後の検査で品質をチェックすることが一般的でしたが、リアルタイムでのデータ解析により、不良品の発生を事前に防ぐことが可能になっています。

さらに、AIを活用した予測モデルを導入することで、鋳造工程の最適な条件を自動で調整し、製品の品質を安定化させることが可能になります。将来的には、AIが生産計画をリアルタイムで最適化し、工場全体の効率を最大化する仕組みが普及するでしょう。

サプライチェーンへの影響

ギガキャストの導入は、製造現場だけでなくサプライチェーン全体にも大きな影響を与えます。従来の自動車製造では、数百の部品を調達・管理し、それらを組み立てる必要がありました。しかし、ギガキャストによって部品点数が大幅に削減されることで、物流や調達の仕組みが変わりつつあります。部品点数が減ることで、在庫管理の負担も軽減され、調達コストの最適化が可能になります。

一方で、ギガキャストの普及は、従来の部品メーカーにとってはリスクとなる側面もあります。部品数が減ることで、従来のサプライヤーの需要が低下し、新たなビジネスモデルへの適応が求められるからです。今後、サプライヤー側でも、鋳造技術や金型設計の高度化を進め、新たな価値を提供できるかが重要になるでしょう。

Software Defined Vehicle(SDV)との連携(車両設計の柔軟性とOTAアップデートの影響)

近年、Software Defined Vehicle(SDV)の概念が自動車業界で注目されています。SDVとは、ハードウェアとソフトウェアを分離し、ソフトウェアの更新(OTAアップデート)によって新機能を追加・改善できる車両のことを指します。

【関連記事】SDVとは?ソフトウェア定義型自動車の課題と未来への期待

ギガキャストとSDVは密接に関連しており、特に車両のモジュール化を加速させる要因となっています。

また、ギガキャストによる一体成形が進むことで、車両設計の自由度が増し、よりシンプルで耐久性の高い車体構造が実現できます。これにより、SDVのソフトウェアアップデートと連動し、車両のパフォーマンスを継続的に向上させることが可能になります。

ギガキャストは、単なる鋳造技術の革新にとどまらず、3Dプリンター、AI・IoT、サプライチェーン変革、SDVとの連携といったDXのトレンドとも密接に関わっています。これらの技術が相互に補完し合うことで、製造業全体の変革が加速し、次世代の生産モデルが構築されることが期待されています。今後、ギガキャストがどのように発展し、どの業界に波及していくのか、その動向に注目が集まっています。

ギガキャストの課題と今後の展望

ギガキャストは、コスト削減や生産効率向上といった大きなメリットをもたらす一方で、導入に際してはさまざまな課題が存在します。特に設備投資の負担、技術的な制約、競争環境の変化といった点は、企業がギガキャストの活用を検討する際に慎重な判断を求められる要素です。本章では、それぞれの課題を詳しく解説するとともに、今後の技術発展の可能性について考察します。

設備投資の負担

ギガキャストの導入には、高額な設備投資が必要です。通常のダイカスト設備と比較すると、6,000トン以上の大型ダイカストマシンや耐久性の高い金型を導入しなければならず、初期投資が大きな障壁となります。

例えば、日本国内ではリョービ株式会社がギガキャスト用の大型ダイカスト設備を導入していますが、これには数十億円規模の投資が必要となっています。また、トヨタやフォルクスワーゲンなどの大手メーカーは、自社でギガキャスト設備を運用できる体制を整えていますが、中小企業にとっては導入ハードルが非常に高いのが実情です。

この課題に対処するために、外部委託によるギガキャスト生産や、複数企業が共同で設備を利用するシェアリングモデルなど、新しいビジネスモデルの検討も進んでいます。

技術的な制約

ギガキャストは、アルミ合金の特性や成形精度の限界といった技術的な制約も抱えています。特に、鋳造後の冷却時に発生する収縮による寸法精度の管理が課題となっています。

トヨタはこの問題に対処するため、デジタルシミュレーションを活用した高度な設計技術を導入し、冷却収縮の影響を最小限に抑える取り組みを進めています。また、金型の耐久性向上や、高精度な成形を実現するためのプロセス最適化も必要不可欠です。

今後、3Dプリンターを活用した鋳型製造や、AIによる品質管理技術の向上により、こうした技術的課題は徐々に克服されると期待されています。

競争環境の変化(中国・韓国企業の参⼊と技術開発競争)

ギガキャストは、自動車メーカーを中心に世界的に導入が進んでいますが、中国や韓国の企業が積極的にこの分野に参入し、技術競争が激化しています。

例えば、中国はギガキャスト技術の導入を加速させており、特にEVの軽量化と生産効率向上を目指した新たな生産ラインを構築しています。新興メーカーのZeekrはテスラを上回るギガキャストを導入しています。また韓国でもGlovitech社がギガキャスト向けの鋳造技術開発を進めており、日本企業も競争力を維持するためには技術革新を続ける必要があります。

未来の可能性(3Dプリンティングとの融合、AI活⽤による品質管理)

今後、ギガキャストの技術はさらに進化し、3DプリンターやAI技術との融合が進むと考えられます。すでに、3Dプリンターを活用した試作金型の製造が加速しており、設計の自由度が向上しています。また、AIによる品質管理システムが導入されることで、不良品の発生を最小限に抑え、安定した生産が可能になります。

これにより、ギガキャストは今後も自動車産業だけでなく、家電や航空宇宙分野など新たな業界への展開が進む可能性が高いでしょう。

ギガキャスト導⼊のポイントと成功のための戦略

ギガキャストの導入を検討する企業にとって、どの業界に適用するか、既存製造ラインとの統合をどう進めるか、DXと組み合わせた運用最適化をどう実現するかが成功の鍵となります。

どの企業が導入すべきか?

ギガキャストは主に自動車業界での採用が進んでいますが、家電、産業機器、航空宇宙分野でも活用の可能性が広がっています。特に、軽量化と高剛性を求める製品に適しており、精密部品の一体成形が求められる業界にとっては導入価値が高い技術です。

既存製造ラインとの統合(ダイカスト工程の最適化)

ギガキャストを導入する場合、既存のダイカスト製造ラインとの統合が課題になります。一部の企業では、従来のダイカストとギガキャストを併用し、段階的に生産体制を移行する戦略を取っています。

DXと組み合わせた運用最適化(IoT、AIを活⽤した品質管理・予測保全)

IoTやAIを活用することで、ギガキャストの生産工程を最適化することが可能です。リアルタイムデータを活用することで、異常検知や予防保全を強化し、安定した生産を実現できます。

ギガキャストは製造業DXを牽引するか?

ギガキャストは、コスト低減、生産効率の向上、環境負荷の低減といった多くのメリットをもたらしますが、設備投資の負担や技術的な課題も依然として存在します。しかし、3DプリンターやAIなどの最新技術との融合により、今後さらに進化することが期待されています。

製造業DXが加速する中で、ギガキャストは次世代の生産技術としての地位を確立しつつあり、今後の産業構造を大きく変える可能性を秘めています。企業がこの技術をどのように活用し、競争力を高めていくのか、その動向に注目が集まっています。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化