デジタル技術の進化に伴い、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速しています。しかし、デジタル化を進める中で、データ管理の不備やサイバーセキュリティリスク、さらには法令遵守(コンプライアンス)といった課題も浮上しています。こうした課題に対応し、企業がデジタル技術を適切に活用するための指針として策定されたのが、「デジタルガバナンス・コード」です。

本記事では、「デジタルガバナンス・コードとは何か?」という基本的な内容から、最新の改訂(2.0・3.0)情報、企業への影響、実際の導入事例までわかりやすく解説します。

目次

デジタルガバナンス・コードとは?

デジタルガバナンス・コードとは、企業がデジタル技術を適切に活用し、リスクを管理するための指針です。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が進む中、企業はデータ活用やAI、クラウドサービス、IoTといった技術を積極的に取り入れています。しかし、その一方でサイバーセキュリティの脅威、個人情報保護、コンプライアンスといった課題も増加しています。

こうした背景のもと、経済産業省は2020年に「デジタルガバナンス・コード」を策定しました。その後、DXの進展や社会の変化に対応するため、2022年に「デジタルガバナンス・コード2.0」へ、2024年には「デジタルガバナンス・コード3.0」へとアップデートされました。特に最新の3.0では、DX経営による企業価値向上、データ活用の強化、サイバーセキュリティ対策の充実といった点が強調されています。

また、デジタルガバナンス・コードは、経済産業省のDX認定制度の審査基準と関連しており、その実践がDX認定の取得につながる要素の一つとされています。

DX認定制度とは

DX認定制度を取得することで、企業はデジタル経営の推進力を強化できます。特に、信用力向上、税制優遇、補助金の活用 という3つのメリットが大きいです。

まず、DX認定企業として認められることで、取引先や金融機関からの評価が向上し、新規ビジネスの機会が拡大します。さらに、DX投資促進税制 により、デジタル技術への投資が減税対象となる可能性があり、設備投資を進めやすくなります。加えて、IT導入補助金や事業再構築補助金 などの公的支援を受けやすくなり、DX推進の資金調達に役立ちます。

これらのメリットを活かすことで、企業はDX戦略を加速させ、競争力の強化を実現できます。

参考:DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第三十一条に基づく認定制度)経済産業省

デジタルガバナンス・コードの目的と重要性

デジタル技術の活用が進むにつれて、サイバーセキュリティやデータ管理、法令遵守といったリスクも避けて通れなくなっています。特に製造業では、多くの取引先や関連会社とサプライチェーンを構築しているため、一社だけが万全な対策を講じても、どこか一つの企業が攻撃を受けると、サプライチェーン全体に影響が波及する という危機があります。例えば、取引先のデータ漏えいが原因で、自社の機密情報まで流出するケースも少なくありません。

こうしたリスクを管理し、持続的な成長を実現するために策定されたのがデジタルガバナンス・コードです。単なるルールとしてではなく、競争力を高めるための「攻めのデジタル活用」という視点で取り入れることが求められています。

デジタルガバナンス・コードの主な目的

- 企業の競争力向上

デジタル技術を適切に活用することで、業務の効率化はもちろん、新たな市場機会の創出も可能になります。例えば、生産データを活用して需要予測を行い、無駄な在庫を減らすことや、AI・IoTを活用して設備の故障を未然に防ぐといったことが考えられます。デジタルを活かした攻めの経営が、競争力を高める鍵となるでしょう。

- リスク管理の強化

サイバー攻撃や個人情報の漏えいは年々増加しており、企業の信用を揺るがす重大なリスク になっています。特に製造業では、設計データや生産ラインの制御システムが標的にされることが多く、一度攻撃を受けると操業停止にまで発展する可能性 があります。デジタルガバナンス・コードでは、こうしたリスクを最小限に抑えるための枠組みを提示しています。

- ステークホルダーとの信頼構築

デジタル技術の導入には、顧客・取引先・投資家といったステークホルダーの信頼を得ることが不可欠 です。データの透明性を確保し、適切な説明責任を果たすことで、企業としての信頼性が高まります。特に、国際取引がある企業は、海外のデータ保護規制(GDPRやCCPAなど)を意識したデータ管理が求められるため、デジタルガバナンスの実践が重要になっています。

中堅・中小企業にとっての重要性

デジタルガバナンスは、大企業だけの課題ではありません。むしろ、サイバー攻撃のターゲットになりやすいのは中堅・中小企業 です。資金や人材が限られる中でも、適切な対策を講じることが重要になります。

「中堅・中小企業等向けデジタルガバナンス・コード実践の手引き」では、リソースが限られる企業でも取り組みやすい方法が紹介されており、特に「実践の手引き2.0」では、デジタル技術の活用やリスク管理の具体策がより明確に示されています。

デジタルガバナンスは、単なる規制対応ではなく、企業が生き残るための「攻めの戦略」として捉えることが求められています。

デジタルガバナンス・コード3.0の主要な構成

デジタル技術を活用した経営はもはや当たり前になりつつありますが、「単なる技術導入」だけでは十分ではありません。企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を経営戦略に組み込み、持続的な成長を実現するために策定されたのが「デジタルガバナンス・コード3.0」です。2024年の改訂では、企業のDX推進をさらに加速させるための視点が強化されています。

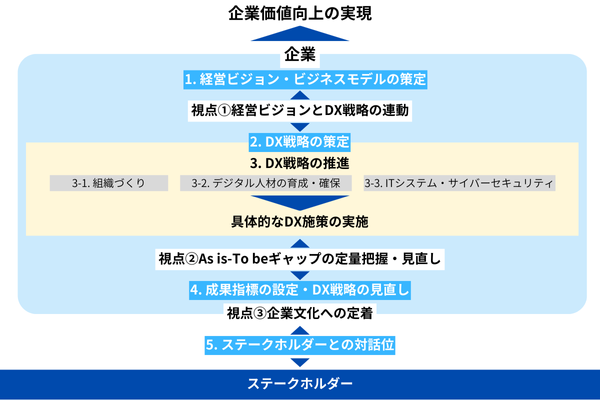

本章では、「DX経営に求められる3つの視点」と「5つの柱」について解説します。

DX経営に求められる3つの視点

デジタル技術は導入しただけでは効果を発揮しません。DXを経営の中心に据え、戦略と一体化させることが重要 です。デジタルガバナンス・コード3.0では、以下の3つの視点が求められています。

1. 経営ビジョンとDX戦略の連動

DXを成功させるには、「とりあえず新しい技術を導入する」のではなく、経営ビジョンとDX戦略を一体化させることが不可欠 です。例えば、ある製造業では「生産効率を20%向上させる」ことを目標に掲げ、そのための手段としてIoTやAIを活用したスマートファクトリー化を推進しています。

企業の成長や競争力向上のために、経営トップがDXを「事業のど真ん中」に据えることが求められています。

2. As is - To be ギャップの定量把握と戦略見直し

「現状(As is)」と「理想の姿(To be)」の間にあるギャップを明確にしなければ、DX戦略はただの机上の空論になってしまいます。定量的なデータを活用し、戦略を継続的に見直すことが不可欠 です。

例えば、ある企業が「工場のダウンタイムを30%削減する」という目標を掲げたとします。そのためには、まず現在のダウンタイムの原因をデータ分析で把握し、IoTでリアルタイム監視を導入するなど、具体的な施策を講じることが求められます。KPI(重要業績指標)を設定し、DXがどのような成果を生んでいるのかを定量的に評価することが重要です。

3. 企業文化への定着

DXは経営層だけの話ではなく、企業文化として根付かせることが不可欠 です。現場レベルでデジタルの重要性を理解し、「デジタルが当たり前の環境」 を作ることが成功のカギを握ります。

例えば、ある企業では、DX研修を全社員に義務付けることで、「デジタルに苦手意識を持つ人が減り、現場からデジタル活用のアイデアが出るようになった」 という成功事例があります。こうした取り組みを通じて、DXを企業全体に浸透させることが求められています。

DX推進のための5つの柱

デジタルガバナンス・コード3.0では、DXを経営戦略と統合するための「5つの柱」が定められています。

1. ビジョン・ビジネスモデルの策定

DXを進めるにあたり、「なぜDXが必要なのか?」を明確にすることが重要です。デジタル技術を単なる業務効率化ツールとして捉えるのではなく、新しいビジネスモデルの創出に活用する視点が求められています。

2. DX戦略の策定

DXは戦略的なロードマップを策定し、各部門が何をすべきかを明確にすることが必要です。例えば、以下のようなステップが考えられます。

- まずは工場内のデータ可視化から始める

- 次にAIを活用した生産計画の最適化を実施

- 最終的に、スマートファクトリー化を完了

このように、段階的な戦略を立てることで、DXの実行性が高まります。

3. DX戦略の推進

DXを実行に移すためには、組織体制の構築や人材育成、システム整備が欠かせません。特に、以下の3点が重要です。

- デジタルリテラシーを持つ人材の確保・育成

- データ活用に適したITインフラの整備

- サイバーセキュリティ対策の強化

最近では、「ゼロトラストセキュリティ」という考え方が主流になりつつあります。これは、「誰も信頼しない」という前提でセキュリティを設計し、内部ネットワークであってもアクセス管理を厳格にするものです。

【関連記事】ゼロトラストとは?意味や必要なセキュリティ対策をわかりやすく説明

4. 成果指標の設定とDX戦略の見直し

DXは一度計画を立てたら終わりではなく、定期的に成果を評価し、必要に応じて戦略を見直すことが求められます。「やりっぱなし」にならないために、KPIを設定し、継続的なPDCAを回すことが重要です。

例えば、DX導入後の「業務のデジタル化率」や「データ活用によるコスト削減額」といったKPIを設けることで、半年ごとに成果を検証する仕組みを構築することができます。

5. ステークホルダーとの対話

DXを推進するには、顧客・取引先・投資家などのステークホルダーとの関係構築が不可欠 です。

- 顧客:デジタル技術を活用したサービス強化でUX(ユーザーエクスペリエンス)を向上

- 取引先:サプライチェーンのデータ連携を推進し、全体最適化を図る

- 投資家:DX戦略の進捗を開示し、経営の透明性を高める

DXは単なる社内改革ではなく、社外との協力関係の中でこそ価値を生むものです。

デジタルガバナンス・コード3.0は、「DXを技術導入で終わらせず、経営の根幹に組み込むこと」が重要であると示しています。企業が持続的に成長し、競争力を高めるためには、ビジョンと戦略を明確にし、デジタルを企業文化として根付かせることが不可欠 です。

DXの取り組みを、単なる「デジタル化」ではなく、「企業の未来をつくる変革」として進めていくことが求められています。

参考:デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~(経済産業省)

デジタルガバナンス・コード2.0・3.0の改訂内容

デジタルガバナンス・コードは、社会のデジタル化の進展や企業のDX推進に対応するため、2年に一度見直すこととされており、継続的に改訂が行われています。2022年には「2.0」、2024年には「3.0」へとアップデートされ、それぞれの改訂で企業に求められるポイントが追加・強化されました。ここでは、デジタルガバナンス・コード2.0および3.0の主な改訂内容と、企業経営への影響について解説します。

デジタルガバナンス・コード2.0(2022年改訂)

2022年に公表された「デジタルガバナンス・コード2.0」では、企業のデジタル対応をより実践的に進めることを目的に、特にデジタル人材の育成やデータ活用の推進が重点的に取り上げられました。

まず、デジタル人材の育成と確保の重要性が強調されており、企業内でのデジタルスキルの底上げに加えて、外部の専門人材との連携を図ることが推奨されています。また、DXを牽引するリーダーの育成やマネジメント層の関与も重視されました。

さらに、企業の保有するデータを競争力強化の武器として活用する方針が示され、経営戦略と連動したデータ活用が求められるようになりました。単なるデジタル化ではなく、データ連携による新たな価値創出への期待が高まり、企業間の協調的な取り組みの必要性も示唆されています。

参考:デジタルガバナンス・コード改訂のポイント(経済産業省)

デジタルガバナンス・コード3.0(2024年改訂)

2024年に発表された「デジタルガバナンス・コード3.0」では、DXの実現を企業価値向上に結びつけるという視点が明確に打ち出されました。これまでの延長線上ではなく、デジタルを中核に据えた経営への転換が強く求められる内容となっています。

特に、「DX経営による企業価値向上」がキーワードとして掲げられ、デジタル技術の活用は単なる業務効率化の手段ではなく、企業の成長を支える戦略的要素として位置づけられました。

また、データ活用とデータ連携の重要性もさらに強化されており、自社の持つデータを戦略的に活用することに加え、他社や業界全体との連携によって新たな価値を創出することが推奨されています。こうした動きに対応するため、データガバナンスの整備や適切なデータ管理体制の構築が不可欠となっています。

加えて、サイバーセキュリティに関しても重点が置かれており、企業の規模にかかわらず、セキュリティ対策を経営課題として捉える必要があることが明記されました。特にAIやクラウド環境の普及を背景に、こうした新たな技術が抱えるリスクへの対策が求められています。

最後に、経営層への訴求力を高めるために、全体の構成自体も見直されました。企業のトップマネジメントが理解しやすいよう、ガイドラインの内容が整理され、経営戦略との統合を意識した実践的な構成となっている点も、3.0の大きな特徴です。

参考:デジタルガバナンス・コード3.0 改訂のポイント(経済産業省)

デジタルガバナンス・コードの導入事例

デジタルガバナンス・コードを活用することで、企業はデジタル技術を適切に管理しながら、競争力を高めることができます。ここでは、製造業における具体的な導入事例を紹介します。

松本工業株式会社:スマートファクトリー化による生産性と品質の向上

松本工業株式会社は、自動車部品の製造を中心に事業展開を行っている企業です。同社は早くからデジタル技術の活用に取り組み、工場のスマートファクトリー化を積極的に推進しています。その代表的な取り組みの一つが、AGV(無人搬送車)を活用した工場内物流の自動化です。これにより、従来人手で行っていた搬送作業を効率化し、省人化を実現するとともに、作業の標準化と安全性の向上にも寄与しています。人手不足という業界共通の課題に対しても、有効な対策となっています。

また、品質確保とトレーサビリティの強化を目的に、製品一つひとつにRFIDチップを取り付け、材料の入庫から製造、出荷までのすべての工程をリアルタイムで追跡可能とする仕組みも構築しました。この取り組みによって、不良品の発生を工程内で即座に把握し、対処することが可能となり、不良率の大幅な低減を実現。さらに、出荷時のミスをゼロに抑えることにも成功しています。

加えて、松本工業はAI企業との連携を通じて、新たな事業モデルの構築にも取り組んでいます。たとえば、AI技術を活用した工程改善や予知保全の仕組みを導入し、製造現場のさらなる高度化を進めています。こうした外部との協業は、同社のDX推進を加速させるだけでなく、企業としての競争力や持続的な成長力の向上にもつながっています。

これら一連の取り組みは、デジタルガバナンス・コードが掲げる「透明性の確保」「説明責任の遂行」「倫理的なデータ活用」といった基本原則を体現するものであり、デジタル技術を経営に統合する実践的な好例といえるでしょう。

山本金属製作所:DX推進による生産性向上と新たな価値創造

山本金属製作所は、精密加工技術やセンシング制御・計測評価の技術を活かし、ものづくりプロセスにおける新たな価値創造に取り組んでいます。同社は、デジタルガバナンス・コードに沿った形でDXを推進し、経営課題の明確化や業務プロセスの改善を進めています。

経営者のリーダーシップと明確な課題設定

- 代表取締役社長がDX推進の重要性を強調し、経営課題の明確化と優先順位の設定を実施

- 全社的なDX推進の方向性を統一小さな変革の積み重ねによる業務効率化

- ルーティン化した業務の見直しや属人的な作業の自動化を実施

- 現場レベルでのデジタル化の積み重ねによる業務改善

同社は、経済産業省が掲げるデジタルガバナンス・コードの考え方に基づき、全社的なDX推進を進めています。その中心には、経営層による強いリーダーシップと課題の明確化があります。

代表取締役社長自らがDXの重要性を社内外に明言し、経営課題の可視化やその優先順位の設定をリードすることで、組織全体が同じ方向を向いてDXに取り組める体制を整備しています。

また、山本金属製作所では、大規模なシステム導入ではなく、日々の業務に潜む小さな非効率を見つけては、それを一つずつ見直す「小さな変革」を積み重ねています。たとえば、ルーティン化していた業務の中から非効率なプロセスを洗い出し、それらを自動化することで、属人的な作業を減らしながら業務全体の効率を向上させています。こうした改善活動は、現場の声を重視しながら進められており、現実的かつ持続可能なDXとして評価されています。

同社の取り組みは、デジタルガバナンス・コードに示されている「経営者の役割」「リスクマネジメント」「データの適切な活用」といった観点にも合致しており、単なる技術導入にとどまらない、経営と一体化したDXの事例といえるでしょう。

参考:デジタルガバナンス・コード 実践の手引き(経済産業省)

デジタルガバナンス・コード 実践の手引き2.0(経済産業省)

デジタルガバナンス・コードを導入するメリット

デジタルガバナンス・コードを導入することで、企業はデジタル技術を適切に活用しながら、リスクを管理し、競争力を強化することができます。ここでは、企業がデジタルガバナンス・コードを導入する主なメリットについて解説します。

デジタル戦略の明確化と経営の効率化

企業のデジタル戦略を明確にし、DX推進の方向性を統一できる点は、大きなメリットの一つです。デジタル技術の活用を経営戦略に組み込むことで、全社的な取り組みの一貫性が確保され、業務の最適化が進みます。また、経営者がデジタル技術の導入を主導することで、迅速な意思決定が可能となり、組織の機動力が向上します。さらに、データを活用する仕組みを整えることで、業務の自動化や効率化が進み、コスト削減や生産性向上にもつながります。

リスク管理の強化

サイバーセキュリティ対策の強化は、デジタルガバナンス・コードを導入する大きな理由の一つです。企業のデジタル化が進む中で、不正アクセスや情報漏えいのリスクは増大しており、適切なセキュリティ対策が不可欠となっています。デジタルリスクを可視化し、継続的な監視体制を整えることで、万が一のインシデントにも迅速に対応できる体制が構築されます。

企業価値の向上とステークホルダーの信頼獲得

透明性のあるデータ管理と説明責任の遂行により、企業は顧客・投資家・取引先との信頼関係を強化できます。デジタル技術の適切な活用は、社会的評価の向上、企業ブランドの価値向上につながります。特に、環境(ESG)や社会的責任(CSR)への対応を重視する企業にとって、デジタルガバナンスの実践は、持続可能な経営を実現する上で欠かせない要素となります。

DX認定制度との連携

デジタルガバナンス・コードを実践することは、DX認定制度の取得にもつながります。

DX認定制度は、企業がDX推進に必要な体制を整えているかを評価する仕組みで、デジタルガバナンスの確立は、DX認定の要件の一つです。

DX認定を取得することで、税制優遇措置を受けられる可能性があり、政府系金融機関からの融資を受けやすくなる場合もあります。また、取引先やビジネスパートナーに対しても、デジタル対応が進んでいる企業としての信頼を獲得しやすくなります。

デジタルガバナンス・コードの導入は、単なるルールの遵守ではなく、デジタル技術を活用しながら、リスク管理と企業成長を両立させるための重要な戦略です。データの適切な管理やセキュリティ強化を進めながら、組織全体でデジタル活用の文化を根付かせることで、持続的な競争力を確立することができます。

デジタルガバナンス・コードの今後の展望

デジタルガバナンス・コードは、企業がデジタル技術を適切に活用しながら、リスクを管理し、持続的な成長を遂げるための指針として進化を続けています。2024年の「デジタルガバナンス・コード3.0」では、DX経営による企業価値向上やデータ活用の重要性がより強調されましたが、今後のさらなる改訂や企業の対応が求められる点について考察します。

今後の改訂の可能性

デジタル技術の進化とともに、企業のデジタル戦略も変化していきます。そのため、デジタルガバナンス・コードは今後も時代の要請に応じた改訂が行われる可能性があります。特に、生成AIの活用に伴う新たなガバナンス指針の策定や、データ連携のさらなる強化が求められることが予想されます。企業は、最新の改訂内容を適宜確認し、適切な対応を行うことが重要になります。

中小企業向けの支援拡充

これまでの改訂において、中堅・中小企業のDX推進が重要視されてきました。特に、「中堅・中小企業等向けデジタルガバナンス・コード実践の手引き2.0」では、限られたリソースの中でデジタルガバナンスをどのように確立すべきかが示されています。今後は、より具体的なガイドラインや補助制度が整備されることで、中小企業のデジタル対応がさらに促進されることが期待されます。

グローバルなデジタル規制との整合性

データ保護やサイバーセキュリティに関する規制は、各国で厳格化が進んでいます。日本国内の企業がグローバル市場で競争力を維持するためには、デジタルガバナンス・コードを国際的な基準と整合させ、各国の法規制にも対応できる体制を構築することが不可欠です。特に、欧州のGDPRや米国のデータ保護法制に準拠したデータ管理の仕組みが求められるでしょう。

本記事では、デジタルガバナンス・コードの基本から最新の改訂内容、導入事例、今後の展望までを詳しく解説しました。経営戦略の一環として適切に活用し、デジタルリスクを管理しながら、持続的な成長を目指しましょう。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化