設備の突発的な故障や生産ラインの停止は、製造業の生産効率を悪化させる深刻な課題の一つです。これらのトラブルを未然に防ぎ、設備の安定稼働を実現するために導入が進んでいるのが「CMMS(Computerized Maintenance Management System=設備保全管理システム)」です。CMMSを活用することで、設備の点検・修理・保全業務をデジタルで一元管理し、ダウンタイムの削減、メンテナンスコストの最適化、設備寿命の延長といった効果が期待できます。

本記事では、製造業DXにおいて重要な基盤となるテクノロジーの一つであるCMMSの基本概要・主要機能・導入メリット・成功事例・選び方について詳しく解説します。さらに、製造業DXの観点からCMMSが果たす役割や、最新の技術動向についても紹介します。設備管理の効率化やDX推進を目指す企業の方は、ぜひ参考にしてください。

CMMS(設備保全管理システム)とは?

まずはCMMSの概要や注目されている背景について解説します。

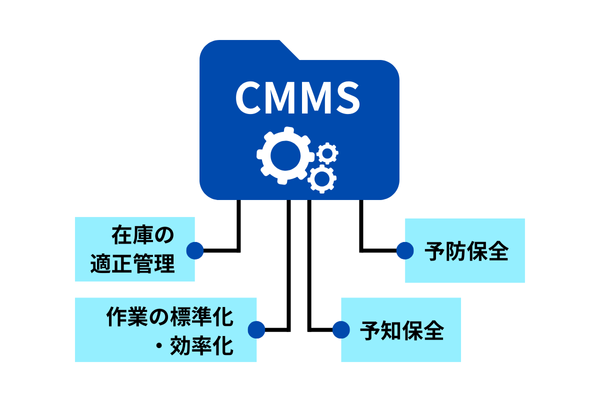

CMMSを導入する目的と役割

CMMS導入の最大の目的は、設備の適切な維持管理を通じて生産性を向上させることです。具体的には、以下のような役割を果たします。

- 予防保全を強化:定期点検やメンテナンスを適切に管理し、突発的な故障を防ぐ

- 予知保全(PdM)を実現:IoTやセンサーデータを活用し、設備の異常を早期に検知して適切な対応を行う

- 作業の標準化と効率化:保守作業の記録を蓄積し、担当者間での情報共有を円滑にする

- 部品や消耗品の適正管理:在庫の最適化を図り、余剰在庫の削減や欠品の防止につなげる

CMMSが注目される背景

近年、CMMSの導入が加速している背景には、設備管理のデジタル化が求められる環境変化があります。特に以下の要因がCMMS導入の必要性を高めています。

製造業のDX推進とデータ活用の重要性の高まり

これまで設備管理は、紙の記録やExcelを使った管理が主流でした。しかし、この方法ではリアルタイムでの情報共有が難しく、点検漏れや修理対応の遅れにつながることもあります。

CMMSを導入することで、設備の状態やメンテナンス履歴を一元管理し、データに基づいた適切な判断が可能になります。これにより、突発的なトラブルを防ぎ、より計画的な設備管理が実現できます。

IoT・AIの進化による予知保全の実現

IoTセンサーの普及により、設備の状態をリアルタイムで監視できるようになりました。さらに温度、振動、電流値などのデータを収集し、AIで分析することで、設備の故障を未然に防ぐ「予知保全(Predictive Maintenance)」が可能になります。

これにより、「異常が発生してから修理する」という従来の事後対応から、故障の兆候を察知して事前にメンテナンスを実施するという、より高度な設備管理へとシフトできる環境が整いつつあります。

労働力不足と技術継承の課題

製造業では、熟練技術者の高齢化や人手不足が深刻化しています。これまで経験豊富な作業員が担っていた設備管理のノウハウが、次世代に十分に引き継がれないという課題も浮き彫りになっています。

CMMSを活用すれば、作業手順の標準化や技術情報のデジタル記録が可能になり、経験の浅い作業員でもスムーズにメンテナンス業務を遂行できます。これにより、属人的な管理から脱却し、設備保全業務の安定化を図ることができます。

CMMSと他の製造業向けシステムとの関係

CMMSは設備保全を専門としたシステムですが、他の製造業向けシステムとの違いを理解しておくことも重要です。

| システム | 主な役割 | 連携の必要性 |

|---|---|---|

| MES(製造実行システム) | 生産現場の管理(工程・品質・作業指示) | CMMSと連携し、設備の状態を把握し、生産計画と連携させる |

| ERP(統合基幹業務システム) | 企業全体の経営管理(会計・購買・人事など) | CMMSと連携し、設備管理のコスト分析や、購買・予算計画への反映 |

| SCADA(監視制御システム) | 設備のリアルタイム監視・制御 | CMMSと連携し、異常検知データを活用 |

このように、CMMSは単独で導入するのではなく、MESやERP、SCADAと連携させることで、より高度な設備管理や生産性向上につなげることができます。

関連記事:MESとは?製造実行システムの機能をわかりやすく解説

CMMSとEAMの違いとは?

CMMS(設備保全管理システム)とEAM(エンタープライズ資産管理)は、どちらも設備や資産の管理を目的としたシステムですが、管理の範囲に大きな違いがあります。

CMMSは、設備のメンテナンスや保全業務に特化しており、工場や製造業の設備管理に主に導入されています。具体的には、メンテナンススケジュールの管理、作業指示、修理履歴の記録といった機能を備えており、設備の安定稼働や故障リスクの低減を目的としています。

一方、EAMはCMMSの機能を含みながら、さらに広範囲な資産管理をカバーするシステム です。設備の保全だけでなく、資産全体のライフサイクル管理や財務管理まで行うことができるため、製造業に限らず、建設・交通・エネルギー業界など、多様な業種で活用されています。

CMMSの主な機能と役割

ここでは、CMMSの主要な機能とその役割について解説します。

予防保全の管理

CMMSを活用することで、設備ごとに最適なメンテナンススケジュールを自動作成し、計画的な保全業務を実施できます。点検や修理の履歴をデータ化することで、抜け漏れのない管理が可能となり、突発的な故障を防ぎ、ダウンタイムを削減できます。設備の状態を最適に保つことで、寿命を延ばすことにもつながります。

予知保全

IoTセンサーやAIと連携することで、設備の状態をリアルタイムで監視し、異常の兆候を検知できます。これにより、必要なタイミングで適切なメンテナンスを実施し、緊急修理の発生を抑えることが可能です。設備の安定稼働を確保し、生産計画の乱れを最小限に抑えることで、修理コストを削減し、オペレーションを効率化します。

故障対応・修理履歴の一元管理

過去の修理履歴や対応記録をデータベース化し、設備のトラブル発生時に迅速な対応が可能になります。履歴の参照により、類似の問題への対処時間を短縮し、同じ故障の再発防止にも貢献します。作業手順の標準化と技術情報の共有が進むことで、経験の浅い作業員でもスムーズに業務を引き継ぐことができ、技術継承にも貢献します。

部品・資材の在庫管理

部品や消耗品の在庫をリアルタイムで管理し、適切なタイミングで発注できるため、過剰在庫を削減しつつ、修理時の部品不足を防げます。資材管理が効率化されることで、メンテナンス作業の遅延を回避し、現場の業務負担を軽減できます。

作業指示

メンテナンス作業の手順やノウハウをデジタル化し、作業品質の均一化を図ります。作業指示をタブレットやモバイルで確認できるため、経験の浅い作業員でも適切に対応可能です。熟練技術者の知識を蓄積することで、技術継承を促進し、人材不足の課題にも対応できます。

設備データの可視化と分析

設備の稼働データやメンテナンス履歴を分析し、保全計画の最適化を実現します。修理やメンテナンスコストの分析を通じて、コスト削減の余地を明確にし、無駄のない運用が可能になります。さらに、設備の更新や新規導入の判断材料として活用でき、長期的な投資計画の精度向上にもつながります。

CMMS導入のメリット

CMMSの導入により、設備管理の効率化・コスト削減・生産性向上といったさまざまなメリットが得られます。

設備の稼働率向上とダウンタイム削減

CMMSの導入により、設備の点検・修理を適切なタイミングで実施できるため、突発的な故障を防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑えられます。特に、IoTやAIと連携した予知保全を活用することで、設備の異常を事前に検知し、計画的なメンテナンスが可能になります。これにより、生産ラインの安定稼働が実現し、生産計画の精度向上や稼働率の最大化につながります。

メンテナンスコストの最適化

突発的な故障が減少することは、緊急修理費や代替設備のコスト抑制に寄与します。また、部品や消耗品の在庫管理を最適化できるため、過剰在庫を削減し、必要な部品を適切なタイミングで調達できるようになります。

作業の標準化と技術継承の支援

CMMSを活用すると、メンテナンス作業のマニュアル化が進み、経験の浅い作業員でもスムーズに業務を遂行できます。作業の属人化を防ぎ、誰でも一定の品質で作業を実施できるため、技術継承の課題を解決できます。また、モバイル対応のCMMSを活用すれば、現場でリアルタイムに作業指示を受けたり、完了報告を行ったりすることが可能になり、作業の効率も向上します。

データに基づく設備管理と経営判断の支援

CMMSは、設備の稼働状況やメンテナンス履歴をデータ化し、可視化することで、経営層の意思決定をサポートします。設備の修理履歴や故障傾向を分析することで、適切な保全計画の策定や、将来的な設備投資の最適化が可能になります。

製造業DXの推進

CMMSは、MESやSCADA、QMSと並び、インダストリー4.0における重要な基盤技術の一つとされています。IoTとの連携で設備のリアルタイム監視が可能になり、AIを活用することで異常検知や予知保全の精度が向上します。さらに、MES(製造実行システム)やERP(統合基幹業務システム)、SCADAと統合することで、工場全体のデータを一元管理し、データ駆動型の生産管理が実現します。

CMMSの導入事例

ここでは、実際にCMMSを導入した企業の事例を紹介します。

リバティー・オイルフィールド・サービシズ社

リバティー・オイルフィールド・サービシズ社は、米国のエネルギー産業向けにサービスを提供する企業で、設備のメンテナンス管理を強化するために新たなCMMSを導入しました。結果的に各地区や全社的な設備の保守状況をリアルタイムで把握できるようになり、メンテナンスの計画が最適化されました。また、パーツや消耗品の在庫管理が改善され、余剰在庫を削減しながら、必要な部品を適切なタイミングで確保する仕組みが整いました。

参考:https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/case-studies/oil-gas-asset-management.html

シオノギファーマ株式会社

シオノギファーマ株式会社では、約10年間使用していた旧設備保全管理システムが老朽化し、業務の効率化が課題となっていました。特に、メンテナンス履歴の管理や修理計画の立案において、データ検索や情報共有がスムーズに行えず、作業が遅れる原因となっていました。

新しいCMMSの導入後、メンテナンス計画や履歴データの移行がスムーズに進み、保全業務が大幅に効率化されました。また、システムがクラウド型に変わったことで、サーバー運用やシステム管理の負担も軽減され、より少ない工数で運用が可能になりました。これにより、設備管理の効率が大きく向上し、企業全体の生産性にも良い影響を与えています。

参考: https://www.yokogawa.co.jp/library/resources/references/case_shionogi/

CMMSの選定で重視すべきポイント

CMMSを選ぶ際は、導入形態・機能・他システムとの連携・操作性 の4つの観点から検討することが重要です。

クラウド型かオンプレミス型か

まず導入形態についてはクラウド型かオンプレミス型かを選ぶ必要があります。クラウド型はサーバーの管理が不要で、導入コストが低く、短期間で運用を開始できるのが利点です。アップデートも自動で行われるため、メンテナンス負担が軽減されるメリットもあります。一方、オンプレミス型は自社のサーバーにシステムを構築するため、外部ネットワークへの依存を減らし、より強固なセキュリティを確保できます。また、システムのカスタマイズ性が高く、企業の独自要件に合わせた運用が可能です。

必要な機能が揃っているか

次に、必要な機能が備わっているかを確認します。CMMSには、予防保全・予知保全、故障管理、在庫管理、作業指示、データ分析などの機能がありますが、すべての企業に必要なわけではありません。自社の課題を解決できる機能があるかを見極めることが大切です。例えば、設備のダウンタイム削減が最優先なら予防保全・予知保全機能、コスト管理が重要なら在庫管理・修理履歴管理、業務の効率化を目指すなら作業指示機能やモバイル対応が求められます。 事前に業務フローを整理し、どの機能が必須かを明確にしておくことで、不要な機能にコストをかけるリスクを避けられます。

他システムとの連携

CMMSはERP(基幹業務システム)、MES(製造実行システム)、SCADA(監視制御システム)などと連携することで、より高度な設備管理が可能になります。例えば、ERPと連携することでメンテナンスコストを財務データと照合でき、MESと統合することで生産計画と設備保全計画を連動させることができます。そのため、現在使用しているシステムとの適合性を事前に確認し、データの自動連携が可能かをチェックすることが重要です。

操作性

最後に、操作性も考慮しましょう。CMMSは現場作業員が日常的に使用するため、タブレットやスマートフォンに対応しているか、直感的なUIで使いやすい設計になっているかがポイントです。現場での負担を減らし、スムーズに運用できるシステムを選ぶことが、導入成功のカギとなります。

CMMSソフトウェアの比較

ここでは、日本国内で導入されている代表的なCMMSソフトウェアを比較し、それぞれの特徴や導入のポイントを解説します。

日本国内では、製造業向けの設備保全管理に特化したCMMSが多く提供されており、設備の長寿命化やコスト削減を実現するための機能が充実しています。

また、自社のMES(製造実行システム)やERP(基幹業務システム)と統合できる製品を選ぶことで、より高度な設備管理が可能になります。

さらに、クラウド型とオンプレミス型のどちらを選ぶかも、企業の運用方針に応じた重要なポイントとなります。

| ソフトウェア名 | 提供企業 | 特徴 |

| Maintenance Station | 富士電機 | 設備保全データの見える化と標準化を実現 |

| eServ | 横河デジタル株式会社 | クラウド型サービスとして提供しており、多様な設備への対応が可能 |

まとめ

本記事では、CMMSの基本概要から導入メリット、選び方の基準、主要なソフトウェアの比較まで詳しく解説しました。CMMSは安定稼働を支えるための重要なツールです。予防保全や予知保全、作業指示や部品管理など、多岐に渡る機能を活用し、工場の生産性向上を実現しましょう。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化