(本記事は、村上 悟氏の著書『不確実な時代に勝ち残る、ものづくりの強化書』=クロスメディア・パブリッシング、2020年3月13日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

1「ダイナミック・フロー・マネジメント」の考え方

では今を「動的」につかまえ、的確に対応するために、どのようなアプローチが必要か考えていきましょう。

「分業」の本質とは、人と人がつながって、一つの価値を共につくり上げていくことです。そのために、フォードら先人はさまざまな考えを用い、仕組みを構築し、流れを速くするという原理にチャレンジしてきました。欲しいときに、欲しいモノをタイムリーに届けるために「売れるモノを、売れるだけ、売れるときに」生産することが求められます。固定的な計画を前提にオペレーションを設計してはならないのです。

これは情報が上流から下流に一方向に流れていくのではなく、カギになる情報が変化し、その変動が自律分散型の情報ネットワークで伝わることを前提とした仕事の進め方に変わるということを意味します。

流れをつくる

東京大学・藤本隆宏教授によれば、ものをつくるという「生産業務」は、顧客に向かうスムーズな流れをつくる手段の一つに過ぎず、「良い流れ」づくりのためには、販売・営業活動に「流れ」の発想を活かすことが今後のキーポイントになるとのことです。その上で、良い設計とは顧客満足を得る設計であり、良い設計を「良い流れ」で顧客に届ける能力がものづくりの基本であると説いています。

要するに、ものづくりの現場がミスなく設計情報を転写するためには、販売・営業活動において顧客ニーズを正しく把握し、開発・設計に伝えるのが重要だということなのです。

万物は流転し、そこに留まりません、ですから一人ひとりが状況を動的に捉え、変化した差分を確実に把握して自律的に修正できるようにしなくてはなりません。そのためには、「ものづくりや開発設計などのシステムは常に変化するもの」だと認識して、ダイナミック(動的)に捉えることが不可欠です。

そもそもの間違いは、システムをある瞬間で止まった状態(静的)に捉えてしまっていることなのです。TOCの原点であるバッファ管理は、常に変化する状況を動的に捉えるところから始まりました。それと同じように、システムについても変化を動的に捉えて対応することが必要なのです。

こうなると、組織もピラミッド型の官僚組織で統制するスタイルから、フラットなネットワーク型のプロジェクトスタイルの組織に変わることが求められます。ポイントは、流れをつくることですから、「上流から下流」「営業→設計開発→調達→工場」という区分けをせず、一人ひとりが自発的にアイディアを出して、創造的に仕事をしていくという形が理想です。

しかし、この「仕組み」は、言葉で書けば簡単ですが、実際に構築しようとすると非常に難しく、具体的にどうすればよいかがわからずに、皆が困っているのが現状です。

あいまいさや不確実さからは何も生まれません。前述したように、まずあいまいさから脱却して起点をつくり、LAMDAとPDCAの2つのサイクルを合わせ、特徴を活かして使うことがポイントです。

物理的なモノを集約してカタチにする、いわゆる「ハード」づくりには、「何を・いくつ・いつまでにつくるか」を起点とした、PDCAの計画サイクルが不可欠です。一方でLAMDAサイクルは、わからないことを知るために、徹底して事実・現実を起点として知識を積み上げていくことに使うのが最適なのです。

「3つのフロー」を革新する

「売れた分だけ」つくるという考え方と、「需要予測に基づいた販売計画」に基づいてつくることの違いは、「事実」を起点とするか、「計画(願望)」を起点とするかの違いです。実は大野耐一とゴールドラット博士の教えに共通しているのが、事実を起点に計画をつくるのが「流れの本質」であり、売上と製造を区分けせず一気通貫でつながることが競争優位に直結するという考え方なのです。

では、ものづくりが、「刻々と変化する現実」を起点とした形に変わるならば、オペレーション・マネジメントはどのような仕組みに進化すればよいのでしょうか。ここでは組織やシステムのスタイルも大きな変化が求められます。確実に情報を伝えるためには、人が人を介して情報を伝えるという、原始社会にもあった形態に戻るのか、それとも人工知能などを活用した高度なシステムに進化するのか、どちらがよいのでしょうか。

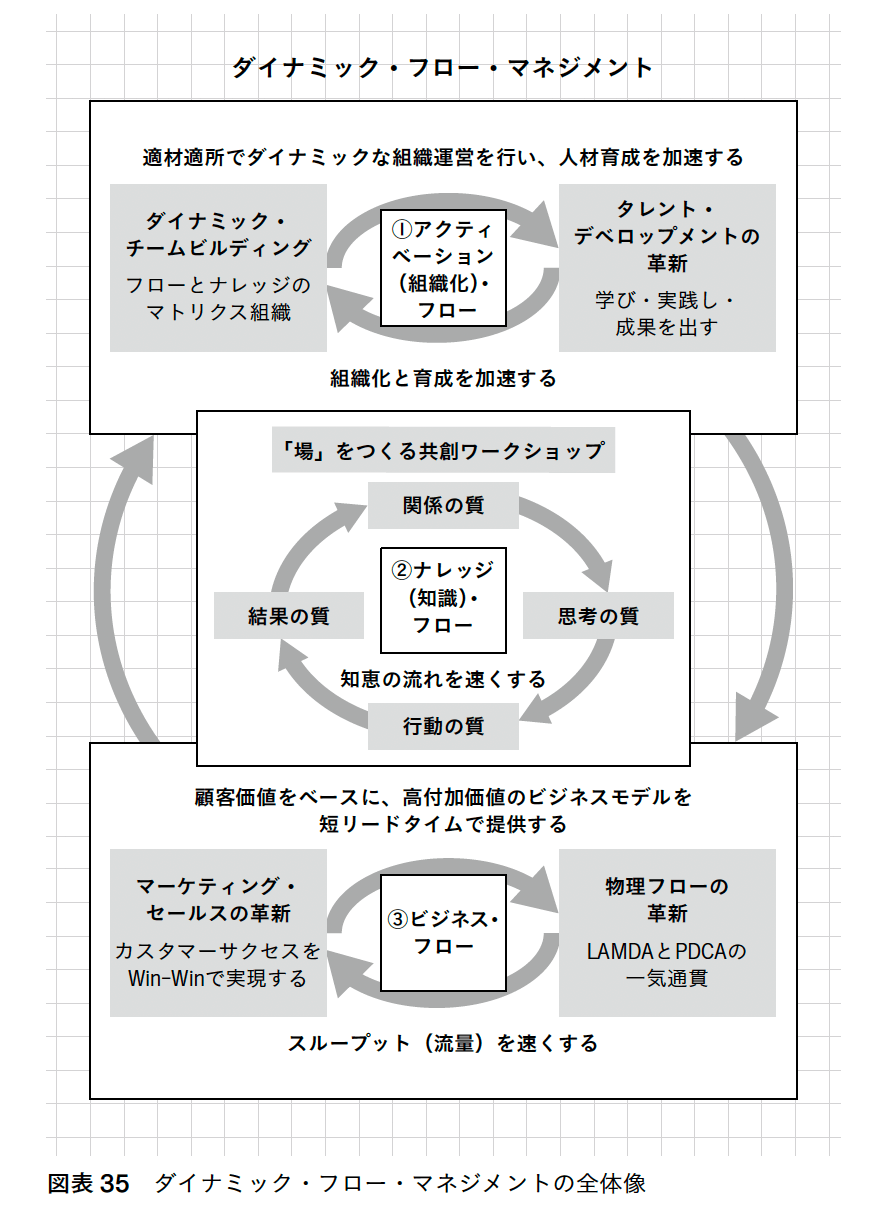

一つの例として、ここから紹介していきたいのは、我々が提唱している「ダイナミック・フロー・マネジメント」という考え方です。この手法は、ものづくり企業において、次の「3つのフロー」の革新を実践することを主眼に置いています〈図表35〉。

① 機動的な組織運営を実現するマトリクス組織(後述)と戦略的な人材育成を通じて、経営資源の最適配置を実現する「アクティベーション(組織化)・フロー」

② 共創ワークショップで実践の「場」づくりを行い、チームでの問題解決を通じて、経験を組織知として蓄積する「ナレッジ(知識)・フロー」

③ 顧客利益を実現するビジネスモデルを提案する営業・マーケティング活動と、ものづくりの物理フローを高速化するLAMDA・PDCAサイクルを組み合わせて使う「ビジネス・フロー」

ダイナミック・フロー・マネジメントは、顧客価値を最大化するための「仮説」を起点に、俊敏にフロー(流れ)を組み替え、個々に分散されたナレッジ(知識)を継続的に組織知として使用することで、競争優位の構築を狙います。そのためには、変化に応じてフローを定義し、必要な経営資源(リソース)と「人」を最適に配置しなければなりません。では、ダイナミック・フロー・マネジメントの考え方に沿って説明を進めていきます。

2 人を育てるアクティベーション(組織化)・フロー

ダイナミックにフローをコントロールするためのポイントは2つあります。

1点目は、現状を踏まえて、関係者がダイナミックにしかもタイムリーに「つながれる」こと、これによって基本のフローが明確になります。2点目は、基本フローに対して日々変化した差分がわかり、適切に是正のアクションが取れること(=見える化)です。

ここからは、関係者がつながるためのポイントと、チームの一人ひとりが自律的に状況を判断して行動するためのポイントについて解説します。

組織論の勘違いとダイナミック・チーム・ビルディング

「組織は戦略に従う」と言います。20世紀初頭、マックス・ウェーバーは合理的な組織とは官僚制であると指摘しました。官僚制は権限範囲の明確化・組織の階層化・専門化・文書によるコミュニケーションなどを特徴とし、これを優れた機械のように運用すべきであると考えていたのです。また同じ時期、フレデリック・テイラーも、工場労働者を機械の一部のように捉えて管理する科学的管理法を提唱し、大量生産体制の確立に貢献し、著しい生産性の向上に成功しました。

両者に共通するのは、「全体をそれぞれの要素に切り分け、細分化して分業する」という、いわゆる「科学的管理」です。この考え方は、現代では名前を変えて「職能型組織」として運用されていますが、根本の考え方は変化していません。

しかし、このやり方は、これまで見てきたように、環境の変動幅が小さければ有効に機能しますが、複雑性に対しては間違ったアプローチの典型になってしまいます。システム全体を多くのサブシステムに分割し、それらがあたかも独立したユニットであるかのように個々のパフォーマンスの最大化を目指すのは、組織全体に有害な部分最適を広めることになり、多くの問題が発生します。

最近の研究では、誕生して間もない小さな企業は、組織形態として自然発生的に「機能別組織」をとることが知られています。しかし、規模が拡大していくと、「事業部別組織」を採用し、さらに大きくなると「マトリクス組織」を志向する傾向が見られるといいます。

マトリクス組織は、一人の人材が営業部と関西地区担当、設計部と家電事業部というように、複数の部署や機能に所属する組織形態で、通常は「職能」と「エリア」、または「職能」と「事業部」という2つの系列を縦横に(マトリクス状に)組み合わせた形で構成されます。互いの部署・機能を連携させながら仕事を行うことで、業務の全体を見渡すことができるため、周りの状況に合わせた業務の調整がしやすくなります。それにともなって部門同士の壁が低くなり、会社としての全体像も見えやすくなるので、違う部署でも共通意識を持って業務を進めることができるというメリットがあります。

しかし反面、マトリクス組織は、縦と横の利害が対立し、業務の流れよりも職能別組織の都合が優先され、運用が非常に難しいといわれます。さらに今日では、あいまいさや不確実性が増大しているため、マトリクス組織で仕事をする場合であっても、あらかじめ役割を決めて組織的・計画的に動くという従来の考え方ではなく、適材適所に人材を集め、その人間が役割を自律的に果たしていくような即興的で創造的な進化が求められています。このため、マトリクス組織にメリットは感じつつも、マトリクス組織を採用する企業は少数にとどまっているのが現状です。その点、ダイナミック・フロー・マネジメントは、従来のPDCAサイクルと、トヨタの三現主義に学んだLAMDAサイクルの融合を実現することができ、マトリクス組織を回すための最適な活動だと言えるのです。

カギとなるのは「ハーモニー」

ダイナミックにフローを運用するためには、組織的に問題解決を行う仕組みが不可欠です。

今日の環境から発生する「問題」の多くは、あいまいで不確実、さらに前述の通り日本の企業は「空気」や「場」など、組織・集団での思考や行動が集団心理に流されやすいという特徴があります。そのため、問題解決そのものより集団への帰属を優先してしまう場合が多いと言われます。この日本人の集団特性に対して有効なのが、和(ハーモニー)をつくる「共創ワークショップ」の仕組みです。

この仕組みは、のちほど詳しく説明しますが、基本的な考え方は、「信頼」をベースに、人・組織・仕組みをつないで組織のさまざまな問題を可視化し、変革するものです。

第一に、人と人をつなぐ「人間関係」の構築を行うことで、信頼をベースとして改革・改善を進めることを可能にします。そして、これを基盤にして知識ギャップを埋める取り組みをチームで行い、ナレッジベース(業務に関する知見・ノウハウのデータベース)を構築することで、「知識の使い捨て」を最小限にするナレッジマネジメントが可能になるのです。

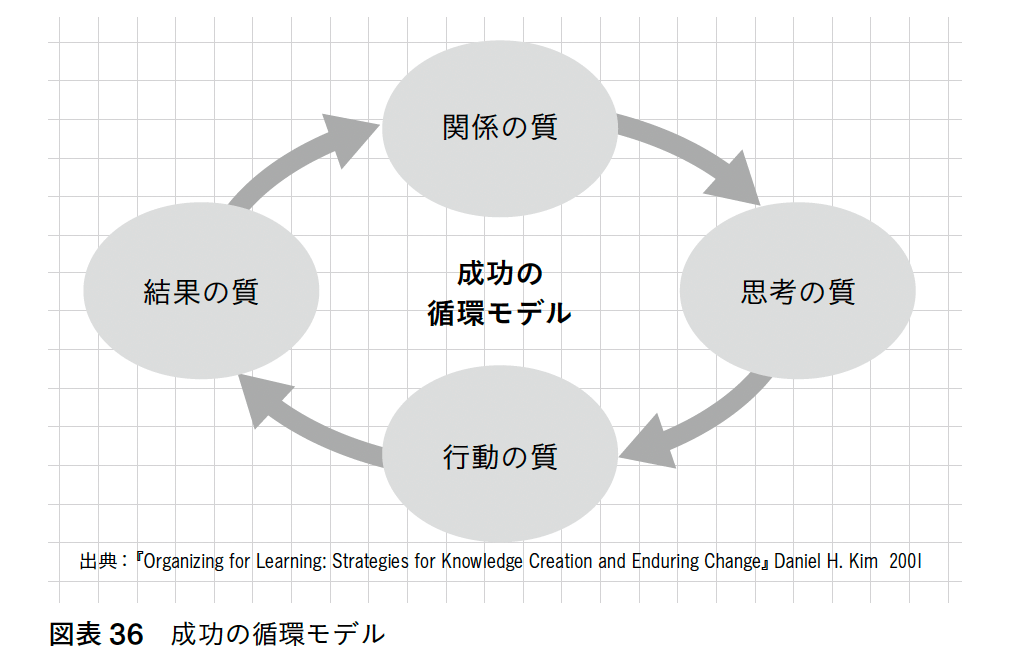

その理論的背景として私たちが着目しているのが、MITのダニエル・キム教授が提唱する図表36の組織における「成功の循環モデル」で、グーグルの生産性研究の結果などからも、その有効性が裏付けられています。

https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/help-teams-determine-their-needs/

これは、初めは個人の行動には着目せず、組織の成員相互の関係の質を高めるアプローチから入り、「関係の質」→「思考の質」→「行動の質」→「結果の質」と順番に高めていくというものです。生産性の高いチームの特徴は、「心理的安全性」と「自分らしさ」が担保されており、メンバーが安心して自分らしく活動し、成長する「場(フィールド)」であることで、本質的な問題解決や生産性の向上を実現する土壌が出来上がっていることです。

そして、「心理的安全性」と「改革による変化に対する抵抗への対策」という、相反する命題を同時に実現する受け皿として私たちが推進しているのが、ワークショップという「場」なのです。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます