SNSにはさまざまなインフルエンサーがおり、製造業関連でも有益な情報を投稿している方が多くいます。そこで、製造業×ITに関連する領域で注目を集めているインフルエンサーの方に、製造業で働く人の学びに繋がるテーマで取材をさせて頂く連載を行っています。 第三回である今回は、「PLM_Guy」さんの中の人に、「私はこう読む『ものづくり白書』。改善提案の突破口と経済安全保障へのPLM活用アイデア」と題して、お話をお伺いしました。

Xアカウント:https://x.com/PLM_yarou

SNSで情報発信を始めた経緯

一之瀬 この連載では、インフルエンサーの方々に情報発信を始めた経緯をお伺いしたいと思います。PLM_Guyさん、まずはPLMを中心としたテーマで情報発信を始めた経緯や目的について教えてください。

PLM_Guy 2025年で、ちょうど社会人になって20年になります。これまでずっとものづくり、PLMの領域でいろいろなお客様と一緒に仕事をしてきました。現在は、担当しているお客様との付き合いが長くなってきています。とてもありがたいことですが、一方で特定のお客様だけを見て業務に取り組んでいるため、少し視野が狭くなってきているかもしれないという危機感や不安を抱いたことが情報発信を始めるきっかけでした。また、これまでほぼPLM一筋で20年くらい取り組んできました。今まで私が経験したことを外部に発信することで、誰かの役に立ったり、会社を越えた新しい繋がりができたりするといいなと感じたことも、情報発信を始めたきっかけです。

一之瀬 新しい繋がりというお話がありましたが、実際に情報発信を継続してきて、何か新たな繋がりはできましたでしょうか?

PLM_Guy とても驚き、うれしかったのは、PLMに関する情報発信を始めてすぐに、製造業領域で情報発信をしている複数の方からダイレクトメッセージを頂けたことです。発信仲間を求めて待ち構えている方がいる?笑 ことに驚き、情報発信をすることで繋がりができることに対して、改めてSNSって使い方によってはすごいものなんだなと感じました。

一之瀬 ライターの立場としては、PLM_Guyさんのように情報発信をしてくださっている方がいるから記事を書けますので、とてもありがたいです。今後に向けて、情報発信の活動を通して何か具体的な目標、実現したいことなどはありますでしょうか?

PLM_Guy 世の中に出ているPLMに関する情報を見ていると、少し視点が足りない、偏っていると感じることがあり、PLMに関わる企業のユーザーにとって必要な形で情報が提供されていないと感じることがあります。特に最近ではAIに作らせたようなレポートなども散見されますよね。PLMのことを調べたいと思った方がこういう情報しか得られない状態だと、PLMに関する間違った理解や間違った理解に基づく判断が進んでいってしまうリスクがあり、怖いなと感じます。一方で、今のようにXでの投稿だけだと深い情報を発信するのは難しいです。そこで、情報発信をすることで繋がれた方々と協力して、ユーザーの役に立つ深みのある情報を形にしたいですね。レポートや書籍などの書き物でもいいですし、動画でもいいかもしれません。時間がかかりますし簡単ではないかもしれませんが、仲間を集めて実現したいと考えています。

一之瀬 とても面白そうです。今回の記事が協力者を集めるきっかけの一つになればうれしいです。

製造業の若手向け「ものづくり白書の読み解き方」

一之瀬 それでは、ここから本論に入っていきたいと思います。まずは、「ものづくり白書の読み解き方」ということで、特に知識や経験の浅い製造業の若手はものづくり白書をどのように読んでいけばいいのでしょうか?

PLM_Guy ものづくり白書には全体版や概要版などがあります。私は、以下のような点を意識して読んでいくといいのではないかと考えています。

概要版や章別のPDFもありますが、個人的には全体版を見るのがおすすめです、便覧的に気になったキーワードをほりさげられる 出典、引用元資料をじっくり見るのがおすすめ、関連付けた知識が得られる キャリアデザインやキャリア支援策も見てみるのがおすすめ

PLM_Guy まずは、冒頭に記載されている用語の説明を読んでほしいです。DXやGX、LCAという用語の説明が記載されており、それぞれ経済産業省や環境省が発行している参照元資料についても言及されています。理解が曖昧なもの、深掘りしたいものは、参照元資料をきっかけにして調べてみるといいでしょう。

一之瀬 DXの説明の参照元になっている『デジタルガバナンス・コード3.0 ~ 経営による企業価値向上に向けて~』を読むと、DXとSXやGXの関係など用語の説明だけでなく、DX戦略に関する言及などもありました。こうして情報を追っていくことで、用語同士を関連付けながら知識を身に付けていけますね。

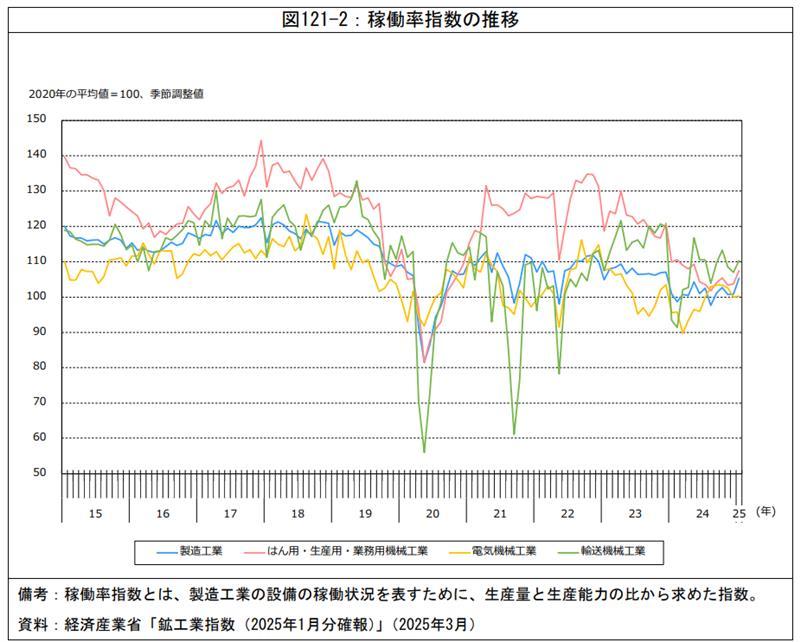

PLM_Guy また、ものづくり白書には、官公庁や調査会社などが作成したグラフが膨大に掲載されています。普段はあまり見ることがないグラフが多いと思いますので、気になったグラフをじっくり見てみるのもいいですね。例えば、P11に掲載されている「図121-2:稼働率指数の推移」を見てみましょう。2020年のコロナ禍以降、あまり稼働率は向上していないように見えます。ここでの稼働率は生産量と生産能力の比率と定義されているため、生産能力と生産量共に増えているから稼働率は変わらないのか、それとも生産量も変わっていないのかなど、疑問が出てきますよね。こうして生まれた疑問について調べ、同僚と議論していくことで、さまざまな知識を身に付けられます。

(出典)2025年版ものづくり白書 P11

一之瀬 例えば、指数100をコロナ禍直撃の2020年の平均値としているのはなぜなのかというのも、気になるポイントの一つですね。

PLM_Guy 気になったグラフについて、会社の同僚と議論してみたり、出展元の資料を読んでみるのも勉強になります。また、最近だと生成AIに気になった点を質問してみても、新しい気づきが得られるかもしれませんね。これ以降に紹介するものも含め、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)のYoutueチャンネルで、ものづくり白書の制作に携わっている経済産業省製造産業局製造産業戦略企画室の川村美穂氏が解説している動画がアップロードされています。とてもわかりやすく、興味を持たせてくれる解説をしてくれていますので、ぜひこちらも参考にしてください。

2025年版ものづくり白書 #1(プレゼンテーション)【RIETI BBLウェビナー】

2025年版ものづくり白書 #2(コメント・Q&A)【RIETI BBLウェビナー】

一之瀬 他にも若手向けに伝えたい「ものづくり白書の読み解き方」はありますでしょうか?

PLM_Guy テキストばかりなので流してしまいがちですが、私は全体版のP205からの第2部こそがものづくり白書の本編だと考えています。第1部は、経済産業省などの各省庁が日本の製造業の状況についてこう捉えているという内容の説明です。それに対して、国策としてどのような施策を打っていくのかというのが第2部に書かれており、第1部と第2部には明確な因果関係があります。各施策は主に税金によって賄われているため、我々の支払っている税金をどのように使っているのか、第1部との関係性を考えながら第2部の気になった箇所をじっくり見ていってほしいですね。

一之瀬 恥ずかしながら、私もこれまで第2部は読み飛ばしてしまっていました。例えば一番最初に記載されている「AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」を検索してみると、各ページに情報が密に詰まった44ページもの資料が見つかります。1つ1つ内容を確認するのに時間はかかりますが、自社に関連しそうな施策だけでも調べていくと大きな気づきが得られそうです。

PLM_Guy 2024年以前のものづくり白書と比較してみると、年々施策のテーマ数が増え、取組範囲も広がってきていると感じます。ここ数年では、特に経済安全保障の観点から、「サプライチェーン強靭化」といったテーマは施策の数も金額も大きく、ものづくり白書の制作に関わっている経済産業省製造産業局が力を入れている取り組みでもあります。また、デジタル人材を含めた人材育成、人材不足解消の取り組みが目立ちます。こういった見方をすると、「官公庁がどのような点を重視しているのか」に気づくことができます。このあたりは、他のものづくり白書の動画や記事でもあまり触れられていない点ではないでしょうか。読み飛ばしてしまうのはもったいないので、ぜひ読み込んでほしいです。

自社でDXを推進する際に参考にしたい情報

一之瀬 DXという用語も広く普及し、実際に取り組んでいる企業も増えてきました。ものづくり白書には、DXを推進する際に参考にできる情報も掲載されていますよね。

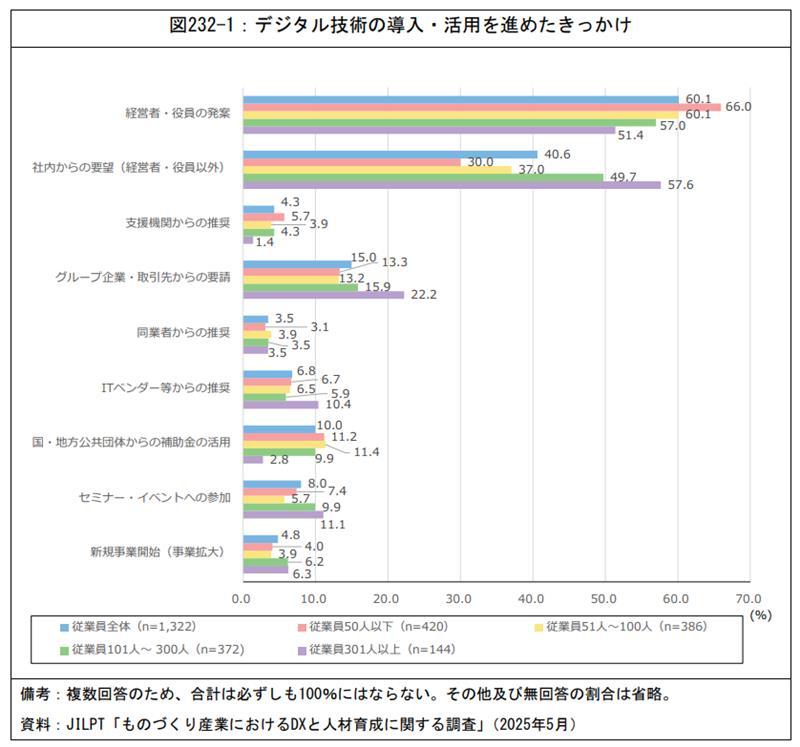

PLM_Guy そうですね。例えば、デジタル技術の導入を進めたい場合には、P56の調査結果が参考になります。少し意外に感じた("社内からの要望"が圧倒的に多いと思っていた)のですが、デジタル技術の導入・活用のきっかけとしては、経営者や役員からの発案が多いです。この調査結果から、実務担当者がデジタル技術の導入を進めたい場合には、いかに経営者や役員にアピールして、デジタル技術活用の旗振りをしてもらえるように持っていくかが重要だということがわかります。場合によっては、若手社員が役員や社長へ直接直談判するようなアクションがあってもいいのではないでしょうか。

(出典)2025年版ものづくり白書 P56

一之瀬 会社の規模が大きいと、若手自身が直接役員・社長と議論する場を作るのは難しいかもしれませんが、実務を理解している社員が積極的に提案するのは大事ですね。

PLM_Guy 提案の際には、他社動向や他社の具体的な打ち手に関する情報が参考になります。例えば、P16の図122-3では、直近3年間で実施した企業行動に着目してみましょう。3,000社という大規模な調査の結果として、価格転嫁や賃上げには多くの企業が取り組んでいることがわかります。もし上位の項目に自社が取り組めていない場合には、この調査結果から他社が取り組めていることを把握できるので、顧客への上手い提案方法を調べたり、周囲の企業に聞いてみたりといったアクションが取れます。また、直属の上司や役員に対して、一緒にグラフを見ながら自社の状況について質問することもできそうです。

一之瀬 何かを相談・提案する際には、こうして客観的な調査結果などの数値データがあると説得力が増しますね。

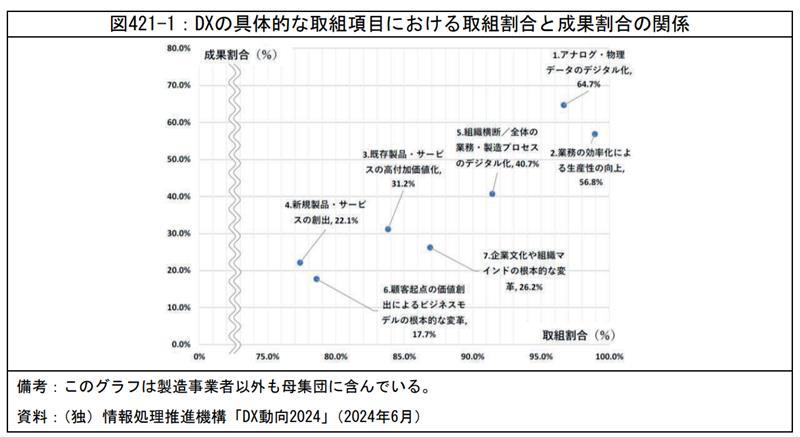

PLM_Guy そうですね。これだけでは最終的な取り組みに至らないかもしれませんが、最初の一歩や突破口としては有用です。また、P159の図421-1には、DXの具体的な取組項目における取組割合と成果割合の関係についての調査結果がまとめられています。

(出典)2025年版ものづくり白書 P159

一之瀬 このグラフはSNSでも取り上げられていて、いろいろな意見が出ていましたね。

PLM_Guy そうですね。私は、「取り組みやすく効果の出やすいところから進めていけばいい」という点が示唆されていると感じました。脱Excelのような活動はDXじゃないという意見もありますが、多くの企業がまずは手を付けやすい所からきちんと手を付け、デジタル化による成功体験を感じているということがわかります。順番に効果を実感しながら進めていかないと、難易度の高いビジネスモデルの抜本的な変革などには、たどり着けないでしょう。

一之瀬 私の職場でも、特にDXということは意識していない状態でも「アナログデータのデジタル化」などは実務の改善活動の中で進めています。

PLM_Guy 日本の企業は現場に改善の文化が根付いているので、グラフの右上の方はそれほど議論をしなくても職場単位で実施していますよね。一方で、左の方にある施策はやるべきかどうかという議論から始める必要があります。もし今の業績がいい状況であれば、無理して取り組まなくてもいいという判断になるかもしれませんし、取組を開始するまでのハードルの高さが取組割合の低下に繋がっていそうです。

一之瀬 ものづくり白書には、実際にDXを推進していく際に参考にできるような具体的な情報も掲載されているのでしょうか?

PLM_Guy P174に、DX推進時の留意点が掲載されています。ここもテキスト情報のみなので読み飛ばしてしまいがちですが、重要なセキュリティ対策やデータ共有・利活用に関する手引きが紹介されています。特定の業界向けに制作されたものではないため自社の状況と合致しない場合もありますが、紹介されている手引きを参考にしつつ自社に足りないものや強化すべきポイントを検討するといいでしょう。進め方に困った際の参考になりますし、上司の説得材料としても裏付けがあるので効果的です。

一之瀬 経験がない業務に取り組むのは難しいので、こうして参考にできる手引きが公開されているのは、実務者にとってとてもありがたいです。

2025年版ものづくり白書の特徴的な内容

一之瀬 ここまで、2025年版ものづくり白書を題材に今後も使えるような読み解き方や自社のDX推進に活用できる情報を紹介して頂きました。ここからは、2025年版の特徴的な内容を紹介してもらえますでしょうか。

PLM_Guy 例年、第1部の第4章以降ではその年のトレンドとなるテーマが据えられていて、今年は経済安全保障を扱っています。特に米中の状況などは、多くの企業に影響を与えるリスクがあるにも関わらず整理された情報を集めることも難しく、解釈が難しいので社内でも共通理解を持つことが難しい領域です。P151のように時系列で整理された情報をうまく活用し、引用元の資料をベースとします。その上で所属業界に特化した情報を付け加えていけば、自社内の共通理解を深め、対策検討に活用できる情報となるでしょう。

一之瀬 私自身はメカ部品設計や調達業務を直接担当していないのですが、米中を中心に経済安全保障関連は難しい対応が必要という話も聞きます。具体的にどのような取組をおこなっていけばいいかも、参考になる情報があるといいですね。

PLM_Guy 実はP215にコラムという形で、民間企業の経済安全保障上の課題への先進的取組が紹介されています。特徴的なのは、単なる取組の紹介に留まらず「ベストプラクティス集」という形でまとめられており、必要コストやリソースの希少性などに基づいて実施難易度を★の数で表現してくれている点です。まずは★1つの難易度が低めの取組が自社で取り組めているかどうかを調査する所から始めて、徐々に高い難易度のものに取り組んでいくといいですね。参照元である「経済安全保障上の課題への対応(民間ベストプラクティス集)―第2.0版―」には、各項目の概要や具体的な事例についても紹介されています。

(出典)2025年版ものづくり白書 P215

一之瀬 ここまできれいに整理してくれているとどこから手をつければいいかわかりやすいですし、実務担当が決済をする上司に説明するときにも役立ちそうですね。

経済安全保障とPLM

一之瀬 ここまでものづくり白書の読み解き方、注目ポイントに加えて、自社で実践する際に参考になる情報を中心にお伺いしてきました。ここまでのお話の中で、PLM_Guyさんがこれまで取り組んできた、PLMに関連するテーマはありましたか?

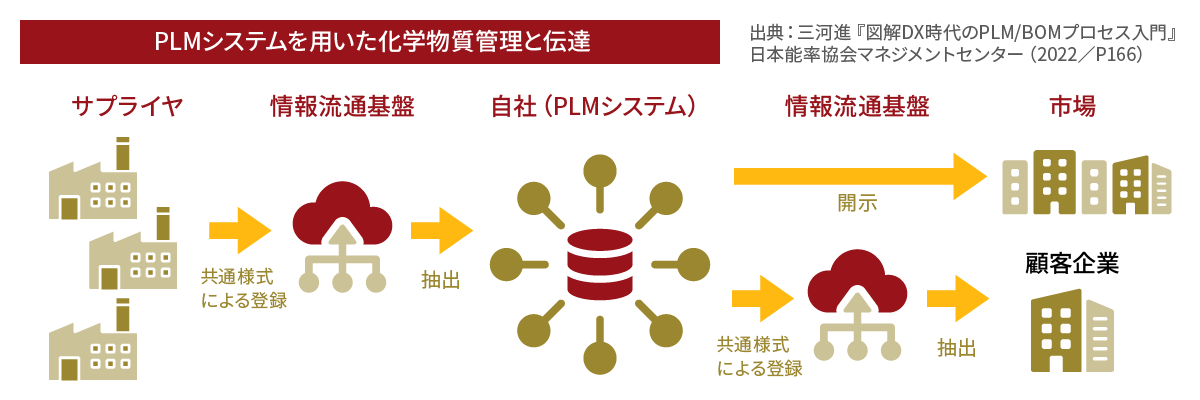

PLM_Guy 今年のホットなテーマで、経済安全保障に関する課題への対応としてPLMを活用することが可能です。PLMは、サプライチェーンを意識しない製品の構成情報や図面などものづくりに関わる情報を管理するシステムと考えられることがあります。しかし、PLMにある情報やPLMの情報と紐づけられる情報を活用して、サプライチェーンのリスクをコントロールすることが可能です。代表的な情報としては、原産国の情報や各国の法規などをPLMに紐づけることを検討している企業が増えてきていると思います。サプライチェーンは経済安全保障の観点で管理が必要であり、部品の素性や製造プロセスを管理しようと思うとPLMと紐づけて管理するのが望ましいと考えています。

一之瀬 経済安全保障を考える上で、原産国や対応法規の情報は重要ですね。少し前に公開されていたKotoOnlineのウェビナーで、PLMを扱っているアラスジャパン合同会社の久次氏が「法規など決まった情報の分析や紐づけは生成AIに担当させることで、人の時間を人しかできない業務に割り当てられる」というお話をしていました。

PLM_Guy 実際の設計担当者の方は、おそらく自分が担当している部品の品番と法規の関係性を把握したいはずなので、PLMシステムをうまく使うか、別のシステムとうまく組み合わせることで実現できそうですよね。後は、時間的な要素も取り入れられるといいと思います。「この品番の部品は、A国には出荷できるけど、B国には来月から出荷できない。なぜなら、こういうルールが来月から施行されるため。」というような情報がすぐに得られれば、効率的に対策を取れますし法規違反となるリスクを低減できるでしょう。人の作業では時間がかかり抜け漏れが生じるような箇所は生成AIに任せ、特殊ケースへの対応やルール作りなど人にしかできないことに時間を使いたいですね。

一之瀬 このような取り組みは、それほど時間をかけずに実現できるものなのでしょうか?

PLM_Guy 取引先から入手した情報を付与し、自社の部品品番と紐づけることはできますし、サプライチェーン可視化のソリューションも充実してきています。生成AIを活用した取組については、今後拡大していくのではないでしょうか。一方で、サプライチェーンの情報を自社で管理するというのは、メリットだけではありません。担当部署が情報の鮮度管理を行い精度を担保しなければならないというデメリットもあるため、トレードオフの関係です。周囲が取り組んでいるから、話題になっているから取り組むのではなく、自社の状況に合わせて対応要否や、やるとしても必須範囲はどこか、などを議論する必要があります。

最後に

一之瀬 今回は、「私はこう読む『ものづくり白書』。改善提案の突破口と経済安全保障へのPLM活用アイデア」ということでものづくり白書の読み解き方や見落とされがちだが注目すべきポイントの紹介などをして頂きました。また、今年の時事テーマである経済安全保障とPLM_Guy さんの専門分野であるPLMを絡めたお話をして頂きました。

PLM_Guy ものづくり白書は、それ自体がボリュームの大きい資料なのでテキスト部分や参照情報が読み飛ばされてしまいがちです。さらに最近は要約された解説や動画等も多く出回っているので、白書本編を読む機会も減っているかもしれません。一方で、自分の興味や業務改善点を念頭に置いて白書を読み進めると、新たな気づきが得られたり、改善のヒントや突破口となる情報に出会える可能性があります。また、最近は経済安全保障の話題が連日報道されており、サプライチェーンのリスク管理の重要性が高まってきています。PLMにSCMの情報を紐づけて上手く活用することで、手戻りやドタバタのない現場を目指したいですね。なかなか難しいと思いますが、例えば設計の方から資材や品証、または生産管理の方に声をかけて、PLMとSCMの連携方法を会話できるのが理想です。 まだまだ情報発信初心者ですが、今後も積極的に発信していきます。冒頭にも話しましたが一緒にPLMに関する情報をまとめてくれる仲間を募集していますので、興味を持って頂けた方は、ぜひお声かけください。