デジタル変革の進展により、あらゆる業界でブロックチェーン技術の活用が本格化しています。

製造業では、契約手続きの煩雑さや品質管理の課題解決を目的として、スマートコントラクトへの関心が急速に高まっています。

この技術により業務の自動化や透明性向上が期待される一方、導入にはセキュリティ対策や技術的理解などの課題もあり、適切な準備が必要です。

この記事では、製造業におけるスマートコントラクトの導入メリットや具体的な活用事例、実装手順から注意点まで、実践的な観点で解説します。

目次

スマートコントラクトとは?

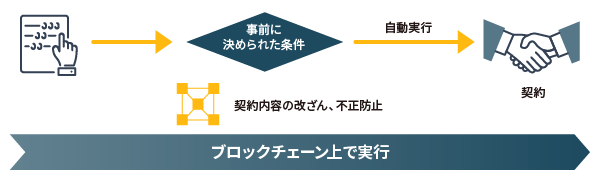

スマートコントラクトとは直訳すると「賢い契約」という意味で、ブロックチェーン上で動く自動化された契約システムです。

事前に決められた条件が満たされると、人の手を一切介さずに契約内容が自動で実行される画期的な仕組みとなっています。

分かりやすい例として、自動販売機がよく挙げられます。自動販売機では「お金を入れる」「商品ボタンを押す」という2つの条件を満たすと、自動的に商品が出てくる仕組みになっています。

同じように、スマートコントラクトでも設定された条件をクリアすれば、自動で約束事が実行されるのです。さらに、ブロックチェーン技術により契約内容の改ざんや不正を防ぐことも可能です。

このような特徴から、スマートコントラクトは様々な分野での活用が期待されています。

製造業でスマートコントラクトを導入する3つのメリット

スマートコントラクトを導入するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

- コスト削減と業務効率の向上

- サプライチェーンの透明性向上と品質管理の強化

- 信頼性の向上

順番に解説していきます。

メリット1:コスト削減と業務効率の向上

製造業においてスマートコントラクトを導入する最大のメリットは、劇的なコスト削減と業務効率の向上です。従来の製造現場では、材料の発注や支払い処理に多くの人手と時間がかかっていました。

しかし、スマートコントラクトを活用すれば、在庫が一定量まで減少した際に自動的に材料を発注する仕組みを構築できます。また、納品が確認された瞬間に支払いが自動実行されるため、事務作業にかかる人件費を大幅に削減可能です。

さらに、仲介業者を必要としないため、手数料も不要になります。

これらの自動化により、従来は数日かかっていた契約処理がわずか数分で完了するようになり、製造現場の生産性が飛躍的に向上します。

メリット2:サプライチェーンの透明性向上と品質管理の強化

スマートコントラクトは、製造業のサプライチェーン全体に透明性をもたらし、品質管理を格段に強化します。

原材料の調達から完成品の出荷まで、すべての工程データがブロックチェーン上に自動記録されるため、「いつ・どこで・誰が・どのように」作業を行ったかが明確になるのです。

たとえば、材料ロットの入荷情報や検査結果、生産ラインでの温度や時間などの環境データがすべて記録されます。万が一不良品が発生した場合でも、迅速な原因究明が可能となり、リコール対応が格段にスムーズになります。

さらに、改ざん不可能なデータ記録により、取引先や消費者からの信頼性が大幅に向上し、企業価値の向上にもつながるでしょう。

メリット3:信頼性の向上

スマートコントラクトによる契約処理の自動化は、製造業の取引にも変化をもたらします。デジタル処理により人為的ミスが完全に排除され、契約の信頼性も格段に向上するでしょう。

さらに、ブロックチェーン技術により契約内容の改ざんが不可能となるため、第三者の仲介なしでも安全な取引が実現できます。

このような特徴により、機会損失の少ないスピーディなビジネス展開が可能になります。

製造業におけるスマートコントラクトの導入事例3選

ここからは、実際にスマートコントラクトを導入した企業の実例を紹介していきます。

順番に見ていきましょう。

事例1:自動車部品の流通管理システムによる品質向上と効率化

ある大手自動車メーカーでは、自社とサプライヤー間の部品流通情報をブロックチェーン上で管理するシステムを導入しました。

従来は各社がバラバラに管理していた部品情報を統一したプラットフォームで共有できるようになったため、情報の改ざん防止やトレーサビリティの確保が実現しています。

さらに、スマートコントラクトを活用した自動発注システムも導入され、部品の在庫が一定レベルまで減少すると自動的に発注が行われる仕組みを構築しました。

結果、納期遵守率が大幅に向上し、不良品の発生も減少を達成しています。

また、調達時間の短縮と運用コストの削減も同時に実現され、製造業の購買プロセスに大きな変化をもたらした事例です。

事例2:工場設備の稼働状況共有による迅速なトラブル対応

大手グローバルメーカーとブロックチェーン開発企業が共同で実施したスマート工場の実証実験では、画期的な成果を上げました。

実験対象の工場では、製造企業本社・工場・ロボットメーカー・システムメーカーなど複数の関係者が日々のトラブル対応を行っていましたが、各企業が個別に情報管理していたため対応の精度やスピードに課題がありました。

そこで工場のシステム基盤にブロックチェーンを導入し、各関係者間での情報共有を簡単にする仕組みを構築。

結果、トラブル情報などの改ざんリスクを完全になくすことにも成功しています。

設備状態把握の確認コスト低減と、トラブル発生時の対応速度向上に大きな効果が認められました。

事例3:物流業務の自動化によるヒューマンエラー削減

家具・生活雑貨を扱う大手小売グループの物流部門では、年間約800万件の物流量を多数の運送会社と連携して処理していました。しかし、受注・発注業務を電話やFAXで行っていたため、書類の紛失や転記ミスが頻繁に発生していた状況だったのです。

そこでブロックチェーン技術を導入し、受注・発注業務のロスを大幅に改善する取り組みを開始。

結果、運送会社ごとに車両情報や担当者のスキルをデータ化してブロックチェーン上で共有する仕組みを構築した結果、効率的なサプライチェーンの確立に成功しました。

この導入により、従来の人為的ミスが解消され、業務全体の信頼性向上と大幅な効率化を実現しています。

製造業におけるスマートコントラクト導入までの5ステップ

スマートコントラクト導入までの手順は、以下の5ステップに分けられます。

- 目的・目標設定と現状分析

- 導入計画の策定と設計

- システム開発・実装

- テスト・試験運用

- 本格運用・監視とメンテナンス

順番に解説していきます。

ステップ1:目的・目標設定と現状分析

スマートコントラクト導入の第一歩は、なぜ導入するのかという目的を明確にし、具体的な数値目標を設定することです。

たとえば「生産性を20%向上させる」「不良率を1%削減する」といった測定可能な目標を決める必要があります。経営層が強い意思を持って、トップ主導でプロジェクトを推進する体制づくりも欠かせません。

次に、自社の製造現場の現状を詳しく調べ、データに基づいてボトルネックとなっている課題を特定します。

現在の生産プロセスや設備の状況、データの流れ、従業員のスキルレベルなどを正確に把握することで、スマートコントラクトをどの部分に導入すれば最も効果的かが見えてきます。

この段階での綿密な準備が、プロジェクト成功の基盤となります。

ステップ2:導入計画の策定と設計

現状分析の結果を踏まえて、どの技術をどの範囲にどの順序で導入するか、具体的なロードマップと投資計画を策定します。

スマートコントラクトに最適なブロックチェーンプラットフォームを選択し、既存のトークン標準やコンセンサスアルゴリズムの分析が大切です。

製造業では部分的な課題解決からステップを踏んで進め、将来の全体最適を見据えた計画を立てることも重要です。

また費用対効果の試算を行い、リスクが小さく効果の出やすい分野から着手する戦略を検討しましょう。

関係部門の役割を明確にして推進体制を構築し、データ提供者側にもメリットがあるwin-winの仕組みを組み込むことで、社内の協力を得やすくなります。

ステップ3:システム開発・実装

設計が完了したら、実際のシステム開発に取り掛かります。

開発には自社で行う方法と外部委託する方法があり、社内にプログラミング技術がない場合は専門のシステム開発会社への委託が一般的な選択肢となるでしょう。

スマートコントラクトの開発では、Solidityなどの特定のプログラミング言語を学習し、適切な開発環境をセットアップする必要があります。

契約の目的や機能、データ構造、アクセス権などを定義したうえで、セキュリティベストプラクティスに従ってコードを記述します。

製造業の場合、材料の自動発注や支払い処理の自動化など、現場の業務に直結する機能から実装していくと効果を実感しやすくなるでしょう。

ステップ4:テスト・試験運用

開発が完了したシステムは、本格運用前に必ずテストと試験運用を行います。初期段階では機能を最小限に絞ってスモールスタートを切り、PDCAサイクルを回しながら改善を重ねることが成功の鍵です。

収集するデータを絞り込み、自動化によって現場の負担を軽減する工夫も重要です。

テストでは実際の製造環境を想定したシナリオで動作確認を行い、予期しないエラーやセキュリティ上の問題がないかを徹底的にチェックします。

また、従業員への操作研修も並行して実施し、新しいシステムに慣れてもらう期間を設けることで、本格運用時のトラブルを未然に防げるでしょう。

この段階で得られたフィードバックを基にシステムを調整し、実用性を高めていきます。

ステップ5:本格運用

テスト・試験運用で問題がないことを確認できたら、いよいよ本格運用に移行します。

運用開始後は、システムの監視とメンテナンスが必要です。

スマートコントラクトの実行状況や処理速度、エラーの発生頻度などを定期的にモニタリングし、必要に応じてシステムの改良や追加機能の開発を行います。

従業員からのフィードバックを積極的に収集し、使いやすさの向上や新たな課題の発見に努めることも重要です。

長期的な視点でシステムを育てていく姿勢が、スマートコントラクト導入の真の価値を引き出せます。

導入前に知っておきたいスマートコントラクトの3つの注意点

スマートコントラクトの注意点としては、以下の3つが挙げられます。

- セキュリティリスク

- 契約変更の困難性と運用時の柔軟性不足

- 技術的理解不足と高額な導入コスト

順番に見ていきましょう。

注意点1:セキュリティリスク

スマートコントラクト導入で最も注意すべき点は、深刻なセキュリティリスクです。

プログラムに不具合やバグがあると、悪意のある攻撃者によって不正操作が行われる危険性があります。

実際に2016年の「The DAO事件」では、スマートコントラクトの脆弱性を狙った攻撃により約50億円相当の仮想通貨が盗まれました。

さらに深刻なのは、ブロックチェーン上に記録されたプログラムは後から修正できないため、バグのある不正な処理が延々と実行され続けてしまう可能性があることです。

そのため、導入前には必ず専門家による徹底的なセキュリティ監査を実施し、セキュリティログ監視サービスの活用も検討する必要があります。

注意点2:契約変更の困難性と運用時の柔軟性不足

スマートコントラクトの柔軟性の低さも注意点のひとつ。

一度ブロックチェーン上に記録されたプログラムは変更や修正が非常に困難で、契約内容に誤りがあった場合や新しい条件を追加したい場合は、既存の契約を取り消して新しい契約を一から作り直さなければなりません。

製造業では市場環境の変化や顧客要望の変更により、契約条件の調整が頻繁に発生します。

しかし、スマートコントラクトではデータの改ざん防止を重視しているため、臨機応変な対応が極めて難しくなっています。

また、異なるプログラミング言語で書かれたスマートコントラクト同士を連携させる際には、複雑な翻訳作業が必要となり、システム間の相互運用に大きな手間がかかってしまうのです。

注意点3:技術的理解不足と高額な導入コスト

製造業でスマートコントラクトを導入する際の大きな障壁が、技術的な理解不足と高額な導入費用です。

ブロックチェーン技術は比較的新しい分野であるため、その仕組みや利点を十分に理解している従業員が少ないのが現状です。そのため、導入前には専門的なトレーニングや教育プログラムの実施が必須となり、外部の専門家やコンサルタントへの依頼も必要になります。

さらに、システムの構築や運用には多額の初期投資が必要で、中小企業にとっては大きな負担となるでしょう。

加えて、製造業では企業の競争力に関わる機密情報が多く存在するため、プライバシー保護やデータセキュリティの管理も重要な課題となります。

これらの問題を解決するには、段階的な導入計画と費用対効果の慎重な評価が欠かせません。

製造業におけるスマートコントラクトの今後の展望

製造業におけるスマートコントラクトの今後は、非常に明るい可能性に満ちています。

技術面では、IoTやAI、ロボティクスとの統合により、より高度なトレーサビリティとスマートファクトリーの実現が進むでしょう。

さらに注目すべきは、複数の製造拠点が相互に連携する「分散型製造ネットワーク」の出現です。これにより、需要が一定数を超えたタイミングで自動的に各地の製造業に生産が振り分けられるといった革新的な製造モデルが可能になります。

このようにスマートコントラクトは、単なる効率化ツールを超えて、製造業のデジタル変革を加速させる重要な技術として位置づけられています。

まとめ

スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で動作する自動化された契約システムです。

製造業への導入により、以下のようなメリットが期待できます。

| メリット | 効果 |

|---|---|

| コスト削減 | 人件費・手数料の削減、作業時間短縮 |

| 透明性向上 | 全工程データの自動記録、品質管理強化 |

| 信頼性向上 | 人為的ミス排除、契約内容の改ざん防止 |

実際の導入事例として、自動車部品の流通管理システムでは納期遵守率の向上、工場設備の稼働状況共有ではトラブル対応速度の向上、物流業務の自動化ではヒューマンエラーの削減など、様々な成果が報告されています。

ただし、セキュリティリスク、契約変更の困難性、技術的理解不足と高額な導入コストといった注意点も。

特にセキュリティ監査の実施や段階的な導入計画が成功の鍵となります。

今後はIoTやAIとの統合により、より高度な製造ネットワークが実現される見込みです。