(本記事は、八子 知礼氏の著書『DX CX SX ―― 挑戦するすべての企業に爆発的な成長をもたらす経営の思考法』=クロスメディア・パブリッシング、2022年3月28日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

人口減少の脅威

ここまでの内容を通して、DXの真の意味が、「ビジネスのIT化・デジタル化」ではなく、「ビジネス・企業・業界のあり方、あるいは、社会全体が変容・変革すること」にある点は、すでにご理解いただいていることと思います。

そうなると、DX推進を考える場合、2年や3年といったスパンで計画することは適切ではありません。長期にわたる視点を持つことが必要です。さらに、その長期にわたる視点を持ちつつ、持続可能なビジネスを目指すのであれば、社会全体がこれから直面する環境変化や課題にまで広く目を向ける必要があります。ビジネスを取り巻く情勢が変化するのであれば、企業のあり方も柔軟に対応していかなければ継続的な成長は望めません。

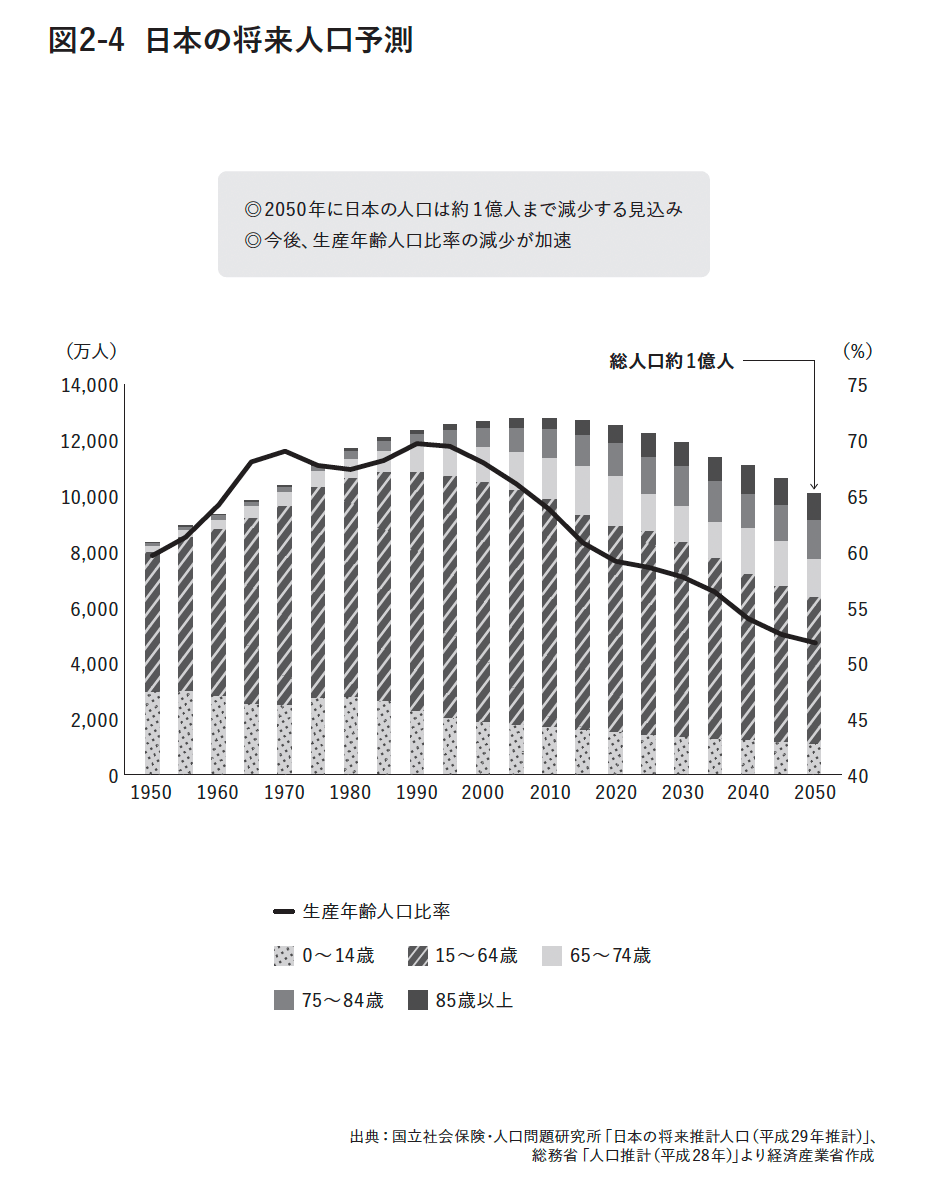

そうした未来からの逆算=バックキャストの観点から、足もとに目線を戻した時、日本にいる私たちがまず考えなければならないのは、日本の労働人口の見通しです。2020年の出生数は、前年比2万5917人減の87万2683人で、過去最低でした。この先20年間の人口ピラミッドを見ると、コマの形のように低年齢層になるほど先細っていく様子がわかります。このことから近い未来、就労人口が激減するという現実に直面することは簡単に予測できます。厚生労働省の予測では、日本の生産年齢人口は2017年の6530万人に対し、2025年の時点で6082万人、さらに、2040年にはわずか5245万人にまで減少すると見られています(図2-4)。

それは目の前の現実に落とし込めば、現在5人で回している現場は4人になり、2人で担当している現場を1人で担当しなくてはならなくなる、というくらいの大きなインパクトをもって、企業の経営を直撃します。現在と同じ生産性を維持する、あるいは同じスピードや規模での成長を目指すのであれば、人手が足りない部分はデジタル技術で生産性と効率性を高め、少なくとも20%の生産性向上を今から20年間で実現する必要があります。

さらに、海外から競争力のある製品やサービスが流入してくることを考えれば、日本企業も生き抜くための競争力を高めていかなければなりません。そのために必要な生産性の伸び幅は20%どころではなく、30%やそれ以上と考えても大げさではないでしょう。

それほどの危機感・恐怖感を持って、この縮退する国家における競争力や国力の維持に対して真剣に考え、自分たちの目の前の現実と紐づけて、逆算してアクションを起こしていく必要があるのです。

前述したコマツが現場の見える化であるSMART CONSTRUCTIONやLANDLOGによる建設現場の徹底した省人化を試みた事例において、彼らがデジタルツインの構築へ早期に取り組んだ背景には、「このままでは現場で建機をオペレーションする熟練の人材が足りなくなる」という危機感によるものでした。

労働人口が減少すれば、パワーショベルやブルドーザーを操作する熟練運転士の数が先細りし、減っていくことは明白です。ベテランがリタイアすれば、技術を継承する人がいなくなるわけですから、業務に支障が出るでしょう。その場合、今までのやり方を続けていけば、土木建築業というビジネス自体が成立しなくなるとともに、市場が縮小します。当然、コマツのビジネスも大打撃を被ります。

ならば、「危機を迎えるのは20○○年で、そこから逆算して20○○年までにデジタル化を完遂する」と将来をイメージし、仮説を立ててバックキャストの考え方に基づき、いま何をすべきかを検討しなければなりません。そうして実際に実行した1つの結果が、建築現場のあらゆるモノ、コトをデータ化で見える化した「SMART CONSTRUCTION」であり、建設現場のデータ活用オープンプラットフォーム「LANDLOG」なのです。

第4次産業革命の必要性

ただ、先日、ある経営者に言われました。「八子さんの言うとおりにしていたら、デジタルへの投資額が劇的に膨れあがってしまう」と言うのです。

それは、当然です。人の採用が困難になり、人手を補完するためにデジタル技術を活用するのであれば、投資額が膨らむのは必定の流れなのです。「この金額は人件費への投資の代わりなんですよ、わかっていますか」ということです。よく考えてみてください。この投資を成功させれば収支、リソースなどをもろもろ含めたトータルでのバランスはグンと効率よくなっていくはずです。

そもそも、「デジタル投資を単純なコストとして捉えるべきではない」というのが私の持論です。デジタル投資は、付加価値の高いビジネスを生み出し、業界の垣根を越えて新しい領域に進出するための投資として、前向きに取り組むべきなのです。

先ほどの図2-4にあるように、日本の人口は2050年には約1億人まで減少します。それを考えれば企業だけでなく、社会全体でデジタル化を推進しなければならないのは明白です。

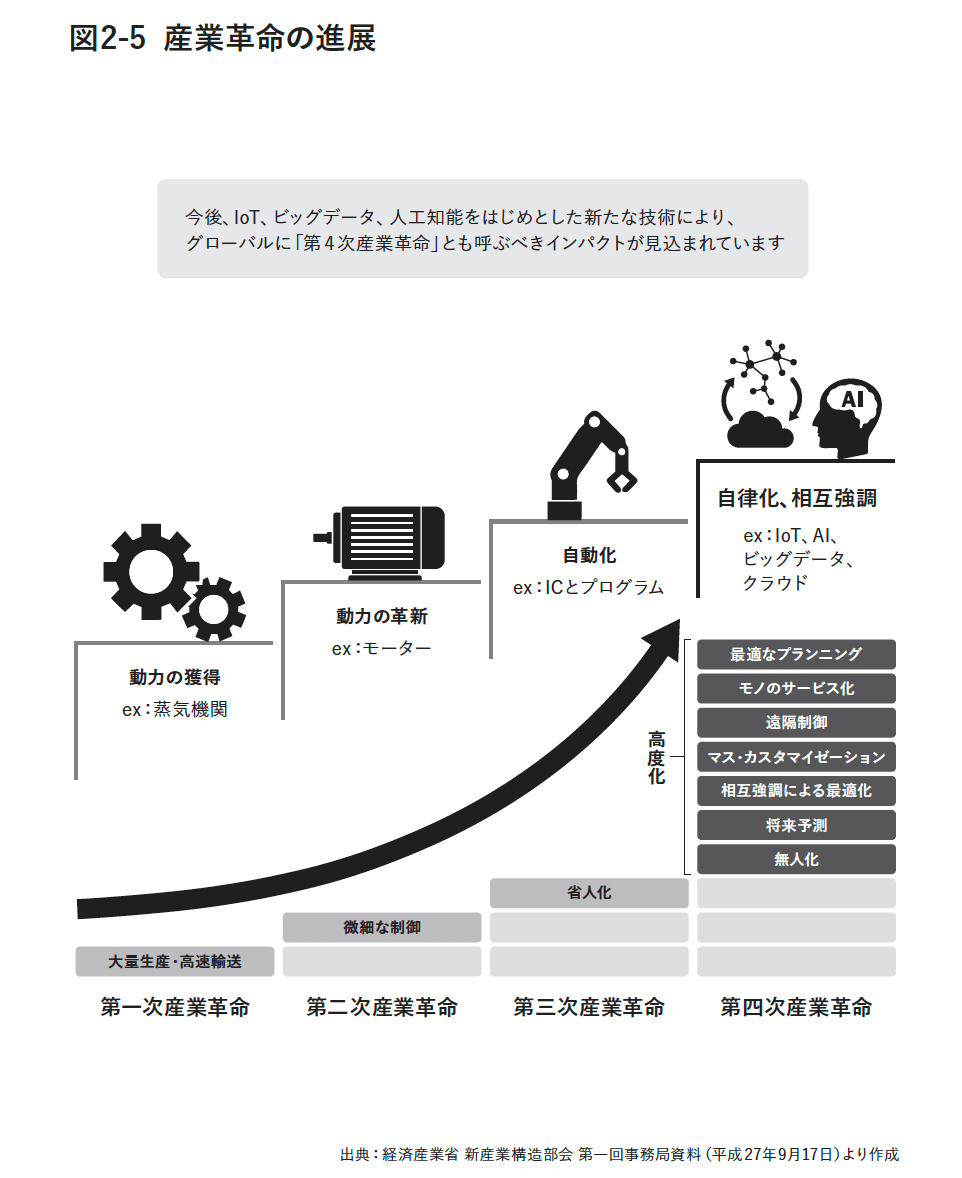

図2-5のように経産省が掲げる「産業革命の進展」には、これまでの産業革命の系譜が記されています。第四次産業革命においては「IoT」「人口知能」「ビッグデータ」「クラウド」といった具体的な技術論とともに、最適なプランニング、モノのサービス化、遠隔制御といった、DXを推進する上で必須となる方法論や考え方が示されています。経産省がここまで具体的な方法論や考え方に踏み込んだことは、これまでにはなかなかなかったとも言えるでしょう。

このスケールの発想から受ける印象は、国から産業界全体に対する大きな枠組みでの指針にも見えますが、実は一つひとつの企業、国民一人ひとりが進めていかなければならない課題でもあります。つまり、社会のあらゆる層において、デジタル化を進めることが必須であり、各企業はもちろんのこと、私たち自身も自分ごと化していかねばならず、将来の発展のためには決して避けては通れない道なのです。

私がお話しさせていただく方々の中には、「デジタルはわからないので現場に任せている」「IT投資が進むとリストラされてしまう」という方がいまだにいらっしゃいます。しかし正直なところ、いま、この時点において、デジタルに対する後ろ向きな発言をしていれば企業としての存続が危ぶまれます。

あるいは、すでに終えたフェーズである第3次産業革命ですら認識されていないような発言をする経営者とお話しすることもありますが、危機感を感じざるを得ません。この領域はこうした流れに後ろ向き、もしくは無関心な方々にとっては脅威であり、リスクでしかありませんが、一方でデジタルをフル活用して自律化・相互協調して多人数が関与しなくてもオペレーションが回るビジネスを作れる世界が来たということは絶大なるチャンス、またとない事業機会でもあるわけです。

日本はIT化が大きく遅れたこともあり、いまだに紙・FAXが中小企業での商取引の手段の中心です。ある意味、それをデジタル化していくことも事業機会の1つかもしれませんが、それよりももっと大きなムーブメントが自動化による産業構造変革です。今後、日本においては、前述の人口動態のことも相まって、この次世代型の自動化されたオペレーションを製造業、小売流通業、サービス産業、物流業など、様々な領域で実装せざるを得ません。そうした産業構造の変革を積極的に仕掛けていくことこそが、我が国が縮退しつつある中で生き残っていくための1つの大きな方向性なのです。

今後、10年、20年とビジネスを続けていくにあたっては、「脅威」と「事業機会」について常に考え続ける必要があります。昨今は事業環境が常に変化し、前述のESG経営のようなメガトレンドによって経営のルールが抜本的に変わってしまうような環境にあります。そこで今、自社がどのような環境に置かれており、そのなかで自社が持つ強みをどのように発揮して柔軟に経営資源や事業モデルを変更すればよいのかを考えることによって、新たなルールに対しても事業機会と捉えて新規事業に進出したり、既存事業を伸ばしたりすることができるかもしれません。

一方で、そうした経営環境の変化やルールに対して決断しきれず、自社の弱みを足もとからすくわれてしまうような脅威はどの企業にも存在します。それらに対して経営が安泰でいられるわけもありませんから、常に備え、柔軟な変化を前提とし、デジタルの力を使い、できる限り予測可能な事業運営を行なう視点が必要です。そこでまずは脅威について考えてみましょう。ただ、脅威といっても、自然災害、大火災、テロ攻撃、コロナ禍のような予測不可能な脅威のことを言っているわけではありません。そのような、突発的な緊急事態における事業継続性についてではなく、ここで考えるべきは産業構造の変化といった「予測可能な脅威」を意味しています。

自動車産業の脅威の例

自動車産業を例にとります。日本自動車工業会のデータによると、2020年時点での自動車関連産業就業者数は542万人で、日本の全就業人口の8.1%を占めています。

そんな自動車産業ですが、いま、100年に一度の大変革の時を迎えています。たとえば、電気自動車(EV)の存在です。自動車の動力源が、内燃機関から電気モーターに置き変わりつつあります。これは破壊的ともいえる産業構造の転換をもたらします。特に、自動車関連産業就業者数が全就業人口の1割近くを占める日本においては、その影響は計り知れないものがあります。

自動車産業は、トヨタやホンダのような自動車メーカーを頂点として、そこに部品を供給する下請け企業が重層化されたピラミッドで構成されています。ある意味、鉄壁ともいえるサプライチェーンが日本のものづくりを支えています。

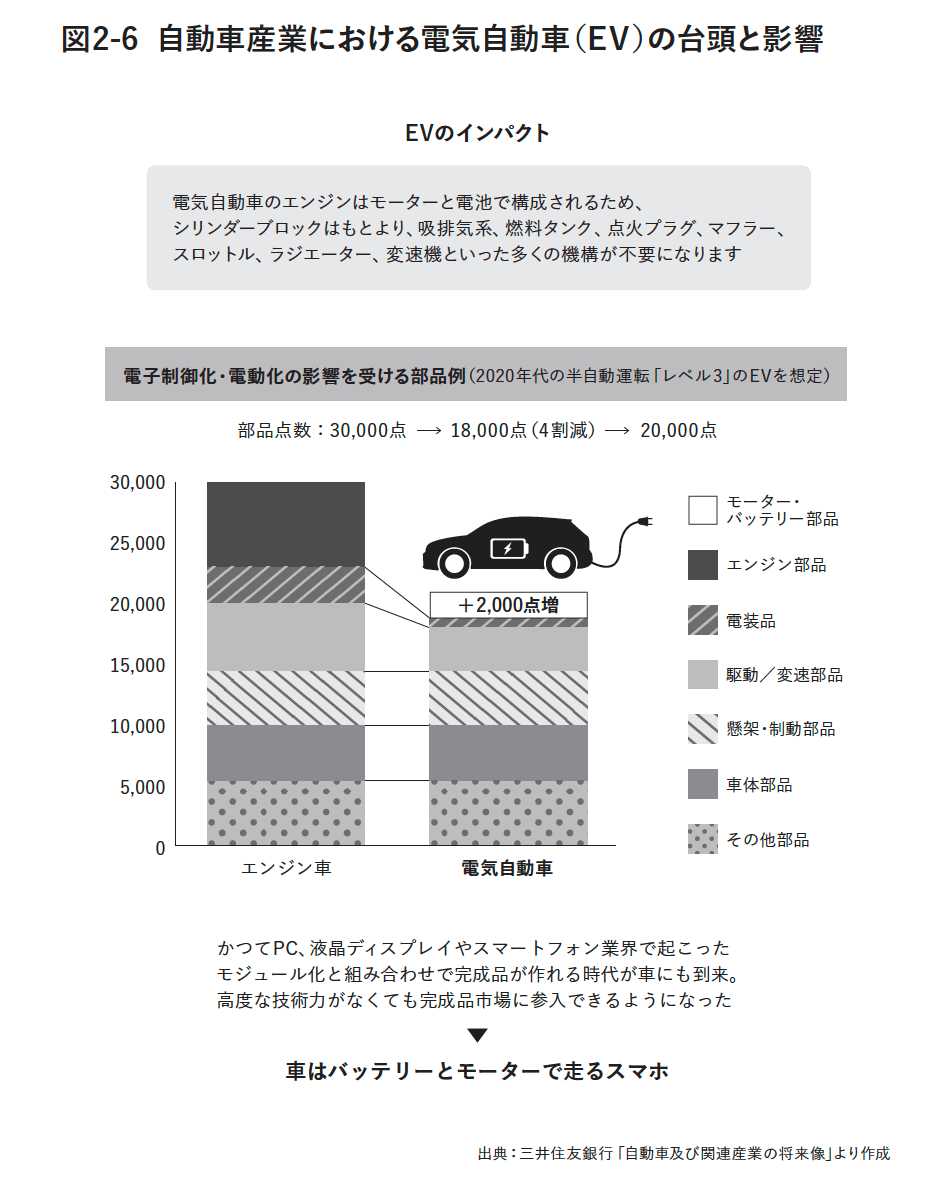

では、EVが普及した場合、何が起きるでしょうか。一説には、自動車1台分の部品点数は3万点以上と言われています。それがEVの場合、二分の一から三分の一程度になると言われており、少なくともエンジン、トランスミッション、吸排気系周りの部品は確実になくなります。そうなると、それら「鉄」の部品を製造する金属加工業は、これからの20年、EVが普及する過程で大打撃を受けることになります。これがまさに「予測可能な脅威」です。

こうした仕事に従事している人々は、その脅威を予測し、回避しなければなりません。脅威を乗り越え、その向こう側にある新しい事業領域を探る必要に迫られているのです。

2021年の暮れも押し迫る12月、今までEVに対しては積極的ではないと言われてきたトヨタ自動車の豊田章夫社長が、トヨタもEVへの本気度を見せるぞ、とばかりにバッテリーEV(BEV)戦略に関する説明会を開催し、2030年までのBEVの生産台数を約200万台から約350万台に150万台引き上げることを発表しました。これはトヨタのサプライチェーン取引先にとっては「わかってはいたけども言って欲しくない所」だったかもしれません。

サプライチェーンの取引先でも前述のエンジンや吸排気周りの金属加工業においては、たとえば、「鉄」を捨てて、プラスチック系の事業に進出するのか、あるいはモーター関連の事業に鞍替えするのか。とにかく、そのままでは大幅に仕事がなくなることは確実ですから、現在のビジネスを変革せざるを得ません(図2-6)。

仮に、あくまでも鉄にこだわるのであれば、「宇宙ビジネス」に事業機会を見いだす必要があるでしょう。ただ、こうした話をすると、多くの一般の方々は、SF小説の話でも聞かされているかのような顔をします。ですが、すでに2021年、民間人として初の宇宙旅行を実現させた元ZOZO TOWNの前澤友作氏の事例に見られるように、宇宙産業はもはや夢物語ではなく、遠いところにあるものではなくなりつつあります。

宇宙と聞くと、ロケットの打ち上げを連想すると思いますが、関連ビジネスを含めればこの産業の裾野は実に広大です。内閣府が示している「宇宙産業ビジョン2030」には、「民間の役割拡大を通じ、宇宙利用産業も含めた宇宙産業全体の市場規模(現在1.2兆円)の2030年代早期倍増を目指す」と明記されています。

国内だけで数十兆円とも言われる自動車産業の規模には及びませんが、現在の自動車産業のように国際市場に目を向けると、2020年時点で約51兆円の規模を有しているという調査(Space Foundation 〈The Space Report 2021 Q2〉)もあります。

この市場は、確実に伸びており、すでにロケットを打ち上げているスペースX社やブルー・オリジン社、ヴァージン・ギャラクティック社が宇宙事業に本格参入しているのは、この動きを先取りしているのです。日本では、堀江貴文氏が設立したインターステラテクノロジズ社がロケットの打ち上げに成功していますし、慶應大学の白坂成功氏がファウンダーのSynspective社が2機目の衛星を打ち上げるなど、宇宙ビジネスを牽引しています。

こうした中で、インターネットビジネスで成功したイーロン・マスク氏、ジェフ・ベゾス氏が、新しい事業機会を宇宙に求めているのは、10年、20年先を見据えているからにほかなりません。新しい分野に事業機会を見いだすというのは、こういうことを意味します。

話を戻しましょう。宇宙産業に進出するためには、デジタルツイン、そしてDXは必須です。たとえば、自社で製造した金属部品の特質が、宇宙空間でどのように変化するのかといったことは、地球上で試験することができません。データを利用し、仮想空間の中に宇宙空間の条件を再現して、シミュレーションするしかないのです。古くからこのやり方で実現されてきた宇宙ビジネスもデジタル化を前提として成り立っている領域であり、近年のクラウド化といったコンピューティングリソースの劇的な低価格調達や機械学習技術が発展したことによって、凄まじい勢いで発展の流れが生まれていることは理解しておく必要があります。

このように、企業だけでなく、社会のあらゆるモノをデジタル化することに関しては、どれ1つとってもネガティブな要素が見いだせません。

しかし必然性が明白であるにもかかわらず、日本企業には諸外国のDXへの取り組みと比べて危機感とスピード感があまりにも欠落している、と感じています。

その後、後にベリングポイントとなるアーサーアンダーセンにシニアコンサルタントとして入社。2007年デロイトトーマツ コンサルティングに入社後、2010年に執行役員パートナーに就任、2014年シスコシステムズに移籍、ビジネスコンサルティング部門のシニアパートナーとして同部門の立ち上げに貢献。一貫して通信/メディア/ハイテク業界中心のビジネスコンサルタントとして新規事業戦略立案、バリューチェーン再編等を多数経験。2016年4月よりウフルIoTイノベーションセンター所長として様々なエコシステム形成に貢献。

2019年4月にINDUSTRIAL-Xを起業、代表取締役に就任。2020年10月より広島大学AI・データイノベーション教育研究センターの特任教授就任。

著書に『図解クラウド早わかり』、『モバイルクラウド』(以上、中経出版)、『IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書』(監修・共著、SBクリエイティブ)、『現場の活用事例でわかる IoTシステム開発テクニック』(監修・共著、日経BP社)がある。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます