(本記事は、八子 知礼氏の著書『DX CX SX ―― 挑戦するすべての企業に爆発的な成長をもたらす経営の思考法』=クロスメディア・パブリッシング、2022年3月28日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

すべてにおいて「データ」が主導する社会の到来

AI、IoT、VR/AR、3Dプリンター、自律運転、ドローンといった、最新のデジタル技術が、キーフレーズとして近年メディアを賑わせるようになりました。いずれもデジタル技術を活用して私たちの生活をスムーズ/スマートにしてくれるテクノロジーばかりです。それらが生活やビジネスに浸透することで、社会全体に大きな変化が訪れ、私たち生活者のライフスタイルも新しいモデルに変化していきます。このことをデジタル・トランスフォーメーション(DX)と言います。詳しい定義は後述しますが、ここではデジタルを活用して新しいモデルに変化させることであると、ひとまずは理解しておいてください。

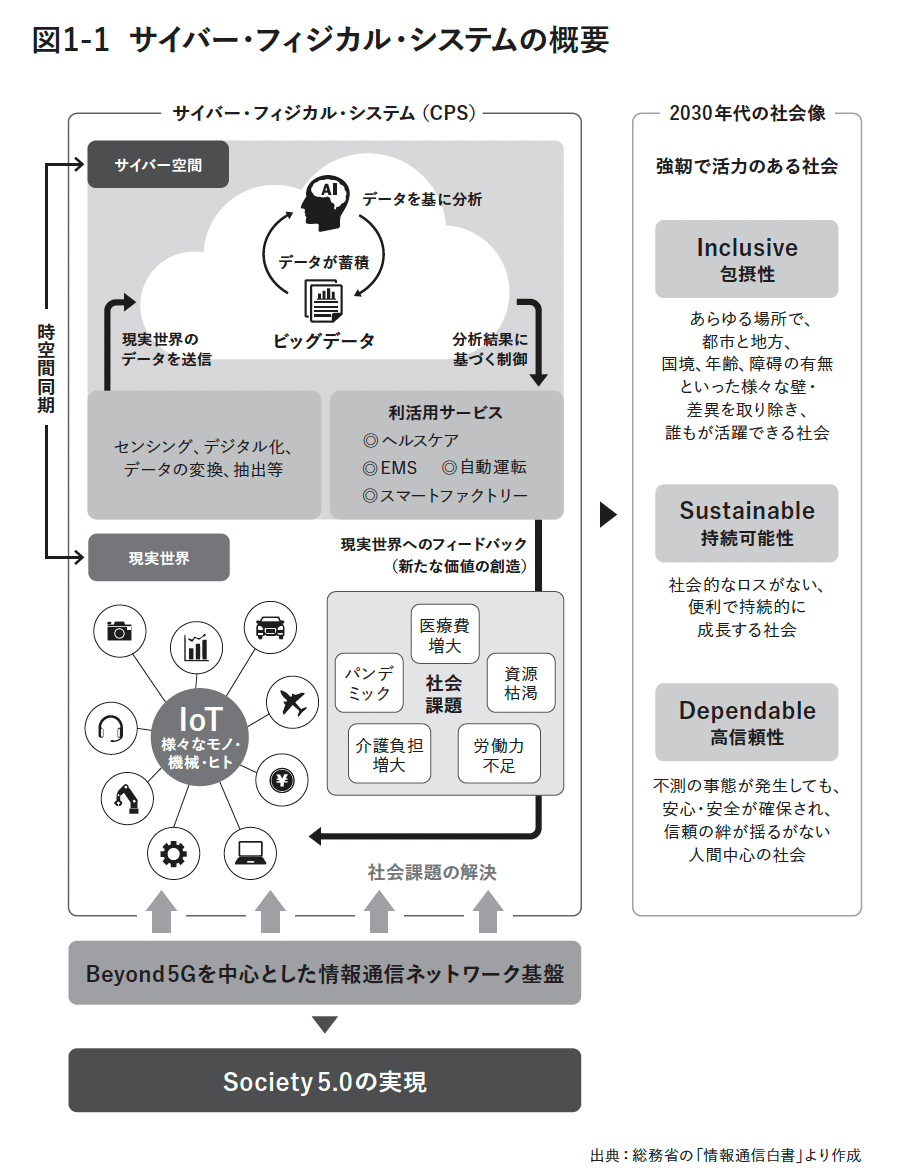

日本の通信行政を司る総務省はこうした社会の変化を「データ主導型の『超スマート社会』への移行」と定義し、「情報通信白書」(令和2年版)において次のように述べています。

AI・IoTの社会実装が進むことによって、サイバー空間とフィジカル空間が一体化するサイバー・フィジカル・システム(CPS)が実現し、データを最大限活用したデータ主導型の「超スマート社会」に移行していくこととなる。そこでは、デジタル時代の新たな資源である大量のデータから新たな価値創造が行われ、暗黙知の形式知化、過去解析から将来予測への移行、部分最適から全体最適への転換が可能となる。これにより、必要なモノ・サービスを必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供することにより、様々な社会課題解決と経済成長を両立する「SOCIETY5.0」が実現する。

端的に言うと、「フィジカル(現実)空間からデータを吸い上げ、サイバー(デジタル)空間において、AI等で分析を行なった結果を再びフィジカル空間にフィードバックすることで、よりよい社会を実現しましょう」と説いているわけです(図1-1)。

この文章には、直接、DXという文言は登場しませんが、言うなれば、「社会全体でDXを推進する」と考えることも可能です。ここには、企業のDXを推進する上で、注目すべきキーフレーズが3つ含まれています。

① 暗黙知の形式知化

職人の勘と経験(暗黙知)により高い品質が保たれている「ものづくり」の現場があったとしましょう。人間がそれまでの知見や経験則を動員することで、「今後、何が起きるのか」と、予測を立てるのが普通です。これを「KKO」(勘と経験と思い込み)などと揶揄する向きもあります。

この職人の技を各種センサー、高精細カメラなどを利用してデータ化(形式知化)した上で、ロボットなどで生産することが可能な時代が訪れます。人手不足や熟練工の高齢化などで、すぐれた技術や知識が次の世代に継承されないという問題を解決します。

② 過去解析から将来予測への移行

従来の「データを活用する」という行為は、基本的には過去の状況を分析し、「なぜそうなったのか」を洗い出し、それを元に、起こりうるトラブルや事故のパターンを分析することによって将来起こりうる同様のトラブルを回避しようとすることです。AIが高度化した結果、現在は蓄積された過去データから、未来の状況をかなり正確に予想できる業務領域も多くなってきました。それはたとえば、自社ビジネスや市場の将来を高い確度で予測可能なことはもちろん、人間の知見や経験則を「裏付け」たり「課題や機会発見のきっかけ」とすることで、より質の高い経営戦略を立てることが可能です。

③ 部分最適から全体最適への転換

日本企業における、デジタル化・IT化は、現場業務のコスト削減や効率化を主な目的として行なわれてきました。各部門が、それぞれ担当する業務の課題に対してIT化を進め、自分が担当する業務範囲を良くしようと競い合うように〈カイゼン〉を実施するといった考え方です。

このような手法を「部分最適」と呼んでいます。部分最適自体は悪いことではないのですが、その結果、ともすれば他部門や他の現場との連携がうまく機能せず、一部分だけ良くても組織全体を俯瞰した場合、スループットを低下させる、といったことも起こりえます。これは「全体を変えようとするDX」にとって望ましい形ではありません。

一方、DXがめざす「全体最適」の世界は、組織全体、あるいはもっと広義に、業界や社会全体でシームレスな連携が生まれる状態を指します。たとえば、メーカーであれば、製品の企画、設計、製造、販売、物流、代金を回収するまでのEnd to Endの全業務プロセスの中で、「価値をいかにして最大化するか」ということが問われます。このようなシームレスな連携の土台となるのが、「データ」というわけです。

本書は、ここで述べた3つのキーフレーズである「暗黙知の形式知化」「過去解析から将来予測への移行」「部分最適から全体最適への転換」を意識しながら読み進めていただくことで、より理解が深まるものと思います。

ちなみに、情報通信白書からの引用文の最後に、「Society 5.0」という文言が登場します。これは、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、データ主導型の「超スマート社会」を指しています。米国の〈Industrial Internet〉、ドイツの〈Industry 4.0〉、中国の〈中国製造2025〉に対抗する意味で日本政府が編み出した、デジタル社会のあり方や日本社会の目指す方向性を示すコンセプトだとお考えください。

「データ」の活用で全体最適を目指す

「データ」の収集は、その目的が重要

前項で、「データ主導」というキーフレーズが登場しました。DXを推進する上で、データは大きな意味を持ちます。2010年代の前半は、「ビッグデータ」という言葉が大流行し、「データは社内に眠る金脈」などと言われていました。ただ、DXの時代になり、そのような考え方は過去のものになりました。

「今は明確な使い道が思い浮かばなくても、とにかくデータだけは貯めておけ。将来、必ず役に立つ。」

あるクラウド系のITベンダーの経営者が、自社のシステムを売り込む目的で、顧客をこのようなフレーズで説得しているそうです。そのベンダー経営者が言うには、「昔と比較してクラウドストレージの価格が恐ろしく安価になったのだから、日々の業務で生み出されるあらゆるデータを捨ててしまうのは機会損失だ」というわけです。確かに、IoT導入のセールストークとしてそのような言い方をしてきたこともあります。しかし一方で、貯めたデータが活用されないまま放置されている事例もたくさん見てきました。

IoT機器などから取得したデータは、それを貯める段階で目的を明確にし、目指す変革の姿を思い描いておかないと活用されないまま、多くの場合は無駄骨と維持・管理するためのコスト要因になります。最低限、いつから、どのような分析を行なうのかを決め、活用の方向性をイメージしてからデータの蓄積をスタートすることが大切です。

常に、ビジネス全体の最適化に重きを置く

ただ、ひと口に「方向性をイメージする」と言ってもたやすいことではありません。たとえばこれが、ビジネスのデジタル化を目指すのであれば、現場の課題に目を向けることで、目的は比較的容易に見えてくるでしょう。生産性が低い部分や、もっとコスト削減が実現できる部分は、現場の担当者であれば常に意識しているはずですし、データを見れば課題点を容易に見つけることができるでしょう。ただ、そこにとどまっていたのでは、部分最適の域を脱することができません。

まず最初に目指すべきは、全体最適の世界です。かねてより経営者は、業界全体、ビジネス全体について、俯瞰してみることが大切だと言われてきました。そうすることで、先行きが読めない、たくさんのリスクが偏在している、あるいは、次のビジネスのネタは何か、といった、課題やチャンスが見えてきます。

加えて、なぜ全体最適が必要なのかをあらためて考えてみると、現在の社会では様々なモノゴトがネットワークでつながっているものだからです。これまで分離していた組織や場所を越えてネットワークでつながって、データが相互にやりとりされることで成り立つ世界において、一部分にこだわっていては、問題は解決しません。

このように、相互に接続された全体最適を狙うという目的に気づき、方向性を見定めると、どういったデータが必要で、どのような分析を行なえばいいのか、その仮説/アイデアが浮かび上がってきます。

収集したデータは現場レベルの部分最適の視点で見たら、単純にコスト削減や生産性向上に資するものにしか見えないかもしれません。少なくとも現場の担当者は、そのような見方をすることが多いでしょう。

しかし、経営者であるなら、ビジネス全体、業界全体、サプライチェーン全体、あるいは、「このデータで課金できないか」「新規のビジネスのきっかけになるのでは」という全体最適の俯瞰した視点でデータを見ることが求められます。そのような視点を心がけていれば、本格的なDX推進に向けて理想的なスタートを切ることが可能です。

したがって、近年のアプローチでは前述の「とにかくデータを貯めておけ」という考え方には 与 しません。結局、どれだけデータを集めても、「データをどう料理したら、どんな課題が見えてくるのか」といった部分まで提示できなければ、データは注目もされず、利用されることはないでしょう。

さらに言えば、データは現場の方々が納得できるような見え方にしなければ、それ以上は思考の回転が起きず、ストレージを無駄に消費するだけで終わります。

ビッグデータがバズワード化していた時代であれば、「貯めておけ」というITベンダーのセールストークが通用したのかもしれません。ですが2018年頃以降の米国において、仮説思考でデータを収集することの重要性が説かれ始めたことに代表されるように、多くの経営者は、DXを推進する上では前述の「ビジネスのアップデートを意図した全体最適のためのデータ収集」という視点が生き残るために必要不可欠であることに気づき始めています。

VUCAの時代におけるDXの本質

手段と目的、デジタルとトランスフォーム

メディア等でDX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉を目にする機会が増えました。私もDXの専門家として、デジタル関連のイベントなどで話す機会が増えましたが、そのような場でDXを語る際には、まず「DXの本質」について言及するようにしています。

その理由は、DXを単純なデジタル活用や今までのIT化の延長と混同している方があまりにも多いためです。オフィスから紙や押印を廃止するソリューションを導入する、あるいはiPadなどのデバイスを導入したことで「弊社はDXを推進しています」というのは、大いなる勘違いです。政府高官が捺印廃止などを声高に主張するがゆえにそれがDXなのだと勘違いされる向きがあるのは非常に残念なことです。

DXの本質は、企業やビジネスを様々な外圧や変化に耐えられるように柔軟に変化できる姿に「トランスフォーム」(変革、変容)することであり、「デジタル」は、その手段に過ぎません。端的に言うと、デジタル技術を活用してビジネスモデルや商材、業務プロセス、企業カルチャー、そして企業のあり方そのものを変えることがDXというわけです。

変わらない本質─「変化に適応して変化する」という強さ

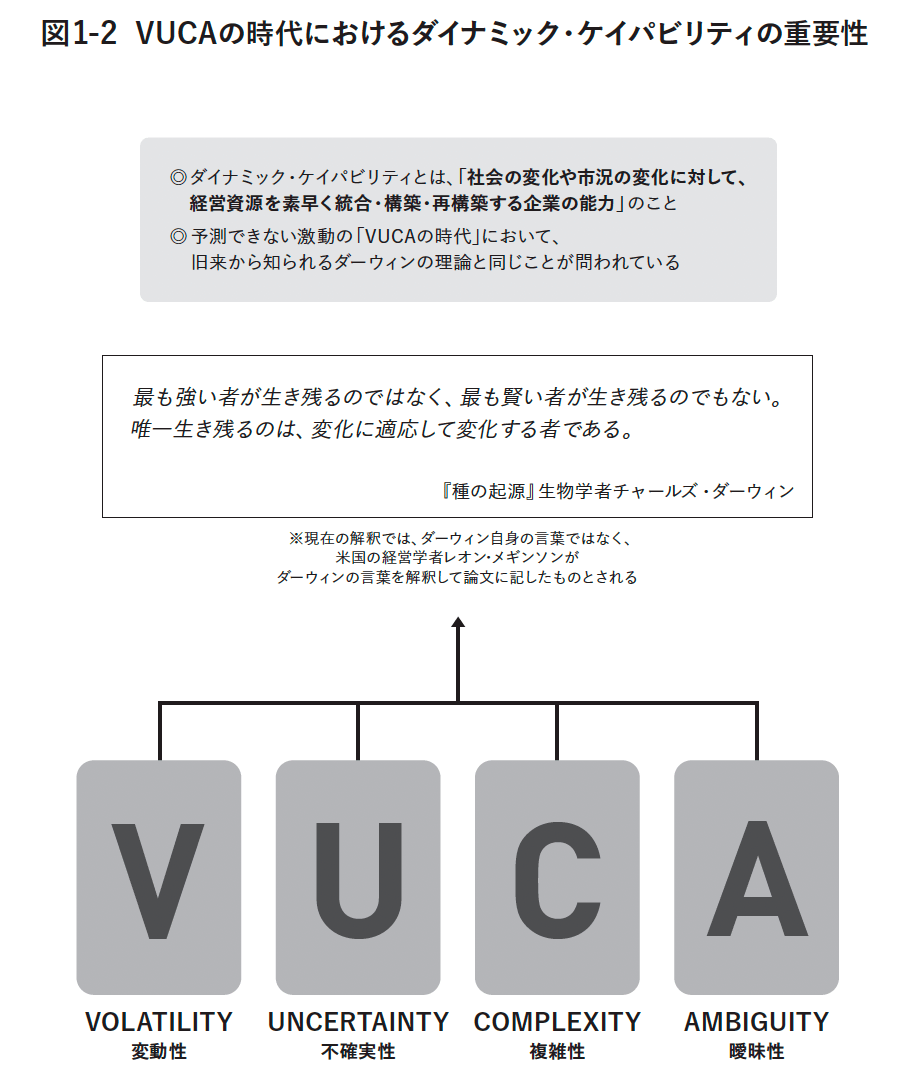

ではなぜ、DXの必要性が叫ばれているのでしょうか。今、私たちは、VUCA〈Volatility(変動性・不安定さ)、Uncertainty(不確実性・不確定さ)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性・不明確さ)〉と言われる、変化が激しく、先の予測が困難な時代のまっただ中にいます。2020年から猛威を振るい続けた新型コロナ感染症による社会全体への大打撃は、まさにVUCAを象徴する出来事です。

企業の売上が落ち込んだ場合、平時であれば、それまでのビジネスで築きあげてきた方法論や考え方の延長線上で、解決策や打開策を打ち出して売上の回復を図ろうとするでしょう。しかしコロナ禍では、3割、5割、場合によっては9割以上の売上減少に見舞われる企業が続出する事態に陥りました。そのような暴力的とも言える売上の減少に直面した時、これまでのビジネスで培ってきた方法論は、まったくと言っていいほど通用しなくなります。

このようなVUCAの時代において、企業が突発的な環境変化に直面した場合、従来のビジネスを、従来の考え方の延長線上で行なっていたのでは事業を継続することは困難でしょう。DX推進論の根底には、そのような危機感が流れています(図1-2)。

この先、10年、20年と事業継続を考えるのであれば、AI(Artificial Intelligence:人工知能)、IoT(Internet of Things:モノゴトのインターネット)、VR(Virtual Reality:仮想現実)、AR(Augmented Reality:拡張現実)、自動運転といった、最新のデジタル技術を活用しながら、製品、サービス、ビジネスモデルを変革することはもちろん、業務フローや組織のあり方、企業文化・風土を変えていく必要がある、というのがその理由です。

生命進化の研究における大家であるチャールズ・ダーウィンは、『種の起源』を通して「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き残るものでもない。唯一生き残るのは、変化に適応して変化するものである」と説いたと言う説があります。これはまさに現在、私たちが置かれている状況に適した普遍的な言葉だと言えるでしょう。

この考え方を経営に当てはめれば、VUCAの時代にあっては経済産業省が提唱している概念である「ダイナミック・ケイパビリティ」(環境や状況が激しく変化する中で、企業がその変化に対応して自己を変革する能力)を備える企業しか生き残ることができないのです。そしてDXはその回答の1つ、というわけです。

変化のスピードに対応するためのデジタル化

ではなぜ、企業やビジネスのあり方を変えていく上で「デジタル」が必要とされているのでしょうか。

インターネットの普及とデジタル技術の進歩は、あらゆるビジネスのスピード化を実現しました。デジタルの進化スピードに同期するかのように、ビジネスの手法やあり方、それを取り巻く環境も急速に変化します。その変化に対応するためには、企業もデジタルで武装し、デジタルをフル活用しなければ、取り残されてしまいます。デジタル全盛の時代においてアナログ一辺倒の方法論では太刀打ちできません。

トランスフォーム(変容・変革)の手段としてデジタルが重要であり必要不可欠である、という大きな理由が、ここにあります。

その後、後にベリングポイントとなるアーサーアンダーセンにシニアコンサルタントとして入社。2007年デロイトトーマツ コンサルティングに入社後、2010年に執行役員パートナーに就任、2014年シスコシステムズに移籍、ビジネスコンサルティング部門のシニアパートナーとして同部門の立ち上げに貢献。一貫して通信/メディア/ハイテク業界中心のビジネスコンサルタントとして新規事業戦略立案、バリューチェーン再編等を多数経験。2016年4月よりウフルIoTイノベーションセンター所長として様々なエコシステム形成に貢献。

2019年4月にINDUSTRIAL-Xを起業、代表取締役に就任。2020年10月より広島大学AI・データイノベーション教育研究センターの特任教授就任。

著書に『図解クラウド早わかり』、『モバイルクラウド』(以上、中経出版)、『IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書』(監修・共著、SBクリエイティブ)、『現場の活用事例でわかる IoTシステム開発テクニック』(監修・共著、日経BP社)がある。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます