人手不足に悩む製造業に「時間」という価値を提供し続ける、株式会社ミスミグループ本社。調達、設計、生産など、ものづくりのあらゆる工程において無駄を削減し、業務の効率化や生産性の向上を実現するさまざまなサービスを世に放ち、製造業を支える存在となっています。

そのミスミグループ本社が2024年3月から本格展開しているのが、中小企業とSlerをつなぐロボット導入支援サービス「MiBOT(ミボット)」です。MiBOTがどのようにロボット導入を支援しているのか、サービス開始から1年あまりがたち、見えてきたロボット導入で「つまずくポイント」とは何か、そして中小企業のロボット導入をより加速せるための、MiBOTの新たなサービス展開などについて、担当者に話を聞きました。

目次

「パッケージ化」でロボット導入を支援、「MiBOT」とは

――最初に、MiBOTとはどのようなサービスなのか、概要を教えてください。

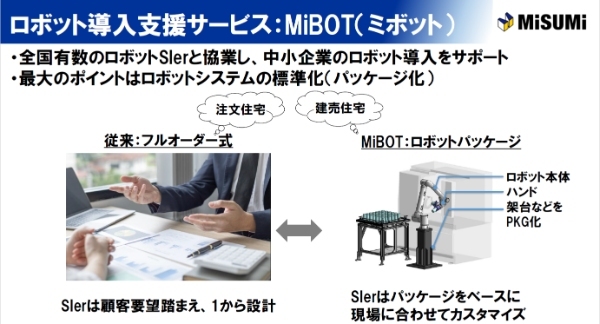

MiBOT担当者 MiBOTとは、全国のロボットを取り扱うSlerと協業し、主に中小企業へのロボット導入を支援するサービスです。最大の特徴は、「組み立て」「パレタイズ(荷積み)」などの用途別に、ロボットハンドや架台などを予めパッケージ化している点です。

これまでは、導入を検討している企業の要望をSlerが聞き取り、イチから設計する「フルオーダー式」が、企業がロボットを導入する際の一般的な流れでした。これに対しMiBOTは、ロボットのパッケージを作り、顧客はそのパッケージの中から希望するロボットを選択します。Slerは選択されたロボットパッケージをベースに顧客の要望に合わせてカスタマイズする仕組みになっています。

――パッケージという仕組みを取り入れることで、どのようなメリットがあるとお考えでしょうか。

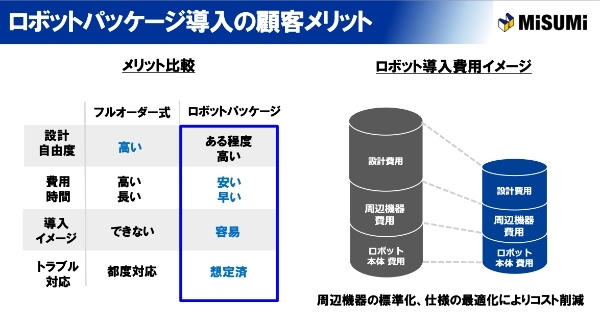

MiBOT担当者 パッケージ化することで、設計の自由度はフルオーダー式よりも若干下がるものの、初めてロボットを導入する中小企業でも具体的なイメージを持ちやすく、また導入にかかる費用や納品までの時間を圧縮することが可能になります。さらに導入する企業だけではなくSlerにもメリットがあります。設計工数などを大幅に削減できるほか、顧客が持つ導入可能なロボットのイメージと実際との乖離を防ぎ、成約率を上げることにもつながります。

ロボットを導入する中小企業、導入支援をするSler、双方にメリットをもたらすことができるのが、このパッケージ化という形だと思っています。MiBOTを通じて、日本の企業のロボット導入をより加速していきたいと考えています。

ロボット導入を阻む壁を打破し、人手不足を補う解決策を提示したい

――そもそも、なぜ御社がロボット導入支援のサービスを始めたのでしょうか。

MiBOT担当者 根本にあるのは、当社がグループ全体で掲げる「時間戦略」という考え方です。少子高齢化、労働力不足に悩む日本の製造業が持続可能な成長をとげるために、当社は「時間」という価値の提供を目指しています。その戦略に基づき、例えば、機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日納品を実現し、部品調達にかかる時間を大幅に削減する「meviy」など、さまざまなサービスを打ちだしています。

【関連記事】

新規取引の「探す、つながる、やり取り」時間を大幅削減、meviyの新サービスとは

ロボットの導入も、製造業における人手不足を補い生産性を上げるために、大きな期待が寄せられる解決策の一つです。国を挙げて推進されているロボットの活用ですが、実は2020年ごろから、産業用ロボットの国内出荷台数は徐々に停滞傾向にあります。停滞気味のロボット導入を支援することは、当社の時間戦略をより推し進める一つの力になる、そうした考えから、MiBOTというサービスを手がけることとなりました。

――産業用ロボットの導入がなかなか進まない背景には、何があるのでしょうか。

MiBOT担当者 FA機器の部品メーカーとしていろいろな顧客の声を聞き、そしてロボット市場を見てみると、特に中小企業がロボット導入を考えた際にぶつかる、さまざまな課題が浮きぼりになってきました。

中小企業としては、どのぐらいの費用が必要なのか、導入して何ができるのか、不明な点が多くあります。また相談する相手もおらず、導入しても使いこなせるか不安を抱え、なかなか導入の決断に踏み出すことができません。一方で導入支援をするSlerとしても、中小企業はロボットに対して具体的なイメージを持っていないことが多く、実際に導入できるものとのギャップが大きく、コストをかけて営業をしても失注の確率が高いという課題があります。

日本の製造業を支える中小企業でロボット導入が進まない背景には、これらの問題が影響していると感じ、それらの課題解決に寄与するサービスを作る必要があると考えました。

――そうした理由から、今のMiBOTの形になったのですね。

MiBOT担当者 実を言うと、最初からこのパッケージという形を想定していたわけではないんです。

サービスをローンチする以前、私たちはエリアを限定してさまざまなロボット導入支援サービスを試し、どのような形がマッチするかテストを重ねてきました。その中の一つに、従来通りフルオーダーでロボットを設計する形もあったものの、なかなかうまくいきませんでした。当社の強みである「その場で見積もり、その場で買える」という方式が、フルオーダーでは実現が難しかったためです。どういうやり方がロボットという分野にマッチしているか、顧客の声などを吟味した上で試行錯誤を重ね、今の形にたどり着きました。

私たちは提案できるロボットメーカーやSIerに制約がなく、シンプルにロボットを導入したいお客さまのことだけを考え、最適なロボットを提案することが可能です。特定の機種に限定せず、フラットな立場でロボット導入支援をできるというのは、私たちがこのサービスを展開する上での強みの一つでもあると思っています。

想定以上に大きかった価格の壁。顧客の声に耳を傾け、さらなる低価格のパッケージを提供開始

――2025年7月から、MiBOTはさらにロボットの導入を推進するため、新たなオプションである「低価格パッケージ」の提供を開始しています。低価格のパッケージ導入には、どのような理由があったのでしょうか。

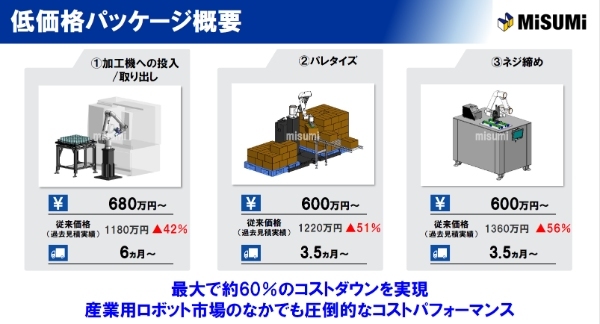

MiBOT担当者 サービス開始から1年あまりの間、少しずつコスト削減を可能にしているものの、それでもなお、ロボット導入に対して「価格の壁」を挙げるお客様の声が想定以上に寄せられました。中小企業でも手が届く、より低価格のパッケージが必要だと考え、第一弾として「加工機への投入・取り出し」「パレタイズ」「ねじ締め」の三つの用途に絞り、従来よりも約40~60%価格を抑えたパッケージを用意しました。

――なぜ、これほどのコストダウンが実現できたのですか。

MiBOT担当者 大きな理由の一つは、FA機器の部品メーカーという強みを生かし、自社製品を多く活用したことです。ミスミ商品の短納期は、受注後にイチから作るのではなく、部品を標準化してある程度形作っておくという工夫により実現しています。MiBOTでもワークストッカーや架台などのロボットに使われる部品の標準化を行い、部品代や設計費の削減を実現しました。

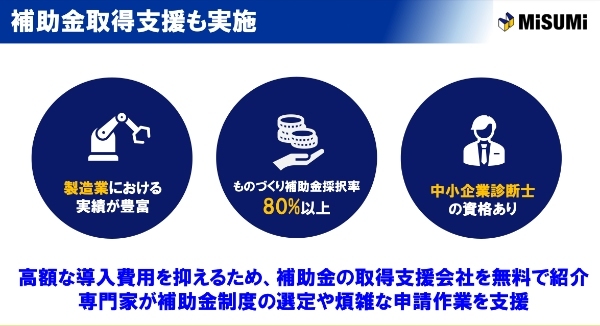

ほかにも、MiBOTではロボット導入のハードルを下げるために、さまざまな支援を提供しています。例えばロボット導入には自治体などの補助金を利用できますが、補助金は種類も適用条件もさまざまで、そのため申請作業が煩雑となり手間がかかります。ここを解消するため、MiBOTでは専門家による補助金の選定や申請作業の支援などを実施しています。

また、導入を検討している企業から事前にWebで要望や予算感などを聞く無料のカウンセリングも好評です。通称「前さばき」と呼んでいるこの段階を設けることで、中小企業の抱くロボットのイメージと現実とのギャップをあらかじめ埋めるほか、確度の高い案件に絞ってSlerにつなぐことで、無駄な商談や失注を防ぐことにつながっています。

――ロボット導入をあらゆる面からサポートしているのですね。今後に向けて、さらなるサービスの拡大や新たな展開など、ご検討のものはありますか。

MiBOT担当者 今後は、低価格パッケージの種類をより充実させていくほか、さまざまなオプションやサービスを検討していきたいと考えています。現在展開しているMiBOTの形式にこだわらず、人手不足に悩み、ロボット導入を希望しているけれどなかなか踏み出せない企業に対して、どのような支援が必要か、顧客の声を聞きながら幅広く検討していく予定です。

ロボット導入を考えた際、つまずいてしまうポイントはまだまだたくさんあると思います。1年あまりサービスを展開して、導入する中小企業の皆様、そしてSlerとして協業する皆様から、たくさんの声が寄せられています。こうした声に耳を傾けてロボット導入のために必要とされるサービスを生み出し、今後も製造業の発展に寄与していきたいと思います。

【関連リンク】

株式会社ミスミグループ本社 https://www.misumi.co.jp/

MiBOT https://jp.misumi-ec.com/special/robot/?bid=bid_MJP-IM22007_lp_o_38_sc5334_20225

株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/

編集後記

ロボット導入はもはや一部の大企業だけのものではなく、日本の製造業全体に広がるべき「現実的な選択肢」となりつつあります。今回紹介したMiBOTの低価格パッケージは、価格・設計・不安といった導入の壁を一つひとつ取り除き、中小企業が自動化へ踏み出すための具体的な手段を提示しています。その意義は単なるコストダウンにとどまらず、少子高齢化や人手不足といった社会的課題に立ち向かう、持続的な生産性向上のモデルケースでもあります。本稿を通じて伝えたいのは、「ロボット導入=特別な投資」という考え方から、「企業の未来を支える成長戦略の一環」へと視点を切り替えることの重要性です。Koto Onlineはこれからも、こうした現場起点の挑戦を追いかけ、日本の産業が次のステージへ進むためのヒントを読者の皆様に届けていきたいと考えています。

(Koto Online編集長 田口)

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化